![]() 記事作成中 Under construction

記事作成中 Under construction

プロジェクトについて

はじめに

本ページは、自作スピーカーの設計・製作についてまとめたものです。

概要

メインはヘッドホンでしたが、スピーカーは長らくONKYO D-202AX LTDを使っていました。

2006年、スピーカーも自作すればより自分好みの音を追求できるのではと思い、

本スピーカーを設計・作成したのですが使用頻度は低い状況でした。悪くはないのですがヘッドホンに負けていました。

2020年5月の新型コロナ禍の在宅勤務にて時間的余裕ができたこともありスピーカーネットワークについて抜本的に見直しました。

出音を自分好みの方向で追い込み、大幅に音改善することができて利用頻度が上がりました。

自作スピーカーは、ツィーター Dynaudio Esotar2 110 (当初は ScanSpeak D2905-9900 )、

ウーファー ScanSpeak 15W/8531K00 (当初は ScanSpeak 15W/8530K00 )、

デンマークのメーカー製の欧州ユニットを使用した トランスミッションライン方式スピーカー です(※TLS)。

ユニット選定理由は、ツィータは Dynaudio T-330Dを手に入れられなかったので

Sonus faber社の初代amati homargeでも使われていた ScanSpeak Revelator ソフトドーム、

ウーファは声質最優先な15cm中口径かつ

Sonus faber社の初代cremonaで使われていた ScanSpeak Revelator スライスドペーパーコーン、

という聴いたことがある憧れを使ってみたいということでした。

更にそこに PMC社 で使われている TLS技術 にて低音確保すればという安直なアイデアで製作したものでした。

写真

全体

カシュー塗装で艶消し黒としています。カシューは下地2号、サフェーサーのあと黒を数回重ね塗りしてます。ただし研いで鏡面加工までは行いませんでした。

ユニット

2020年、ミッドウーファは写真右:ScanSpeak 15W/8530K00 から写真左:同 15W/8531K00 に変更しました。

長年使っていたこともあり壊れた時に修理できることを踏まえ、予備を兼ねて購入することにしました。

(なお搭載前に単体で200時間バーンインとして音流しっぱなしにしましたが音はまだまだ硬くて全然足りていませんでした)

同じ スライスドペーパーコーン で音の違いは僅かですが、15W/8531K00 を普通とするのならば、

15W/8530K00 はコーン表面にダンプ剤塗られてて長年表面ベタベタしますが出音はこっちが落ち着きがありいいかもしれません。

この スキャンスピーク製 の スライス系ウーファ は嫌な音がしないというか、

情報量も多くて大変気持ちよく鳴り響くのがとても気に入っています。流石の名ユニットですね。

ツィータは当初は写真左:ScanSpeak D2905-9900 でして出音は気に入っていました。

しかしその後にカーオーディオ用とはいえ憧れだった写真右:エソター Dynaudio Esotar2 110

が発売され手に入ることが分かると2008年に変更しました。

どちらも繊細な空気感を表現できる情報量が多いツィータです。

詳細

トランスミッションライン設計

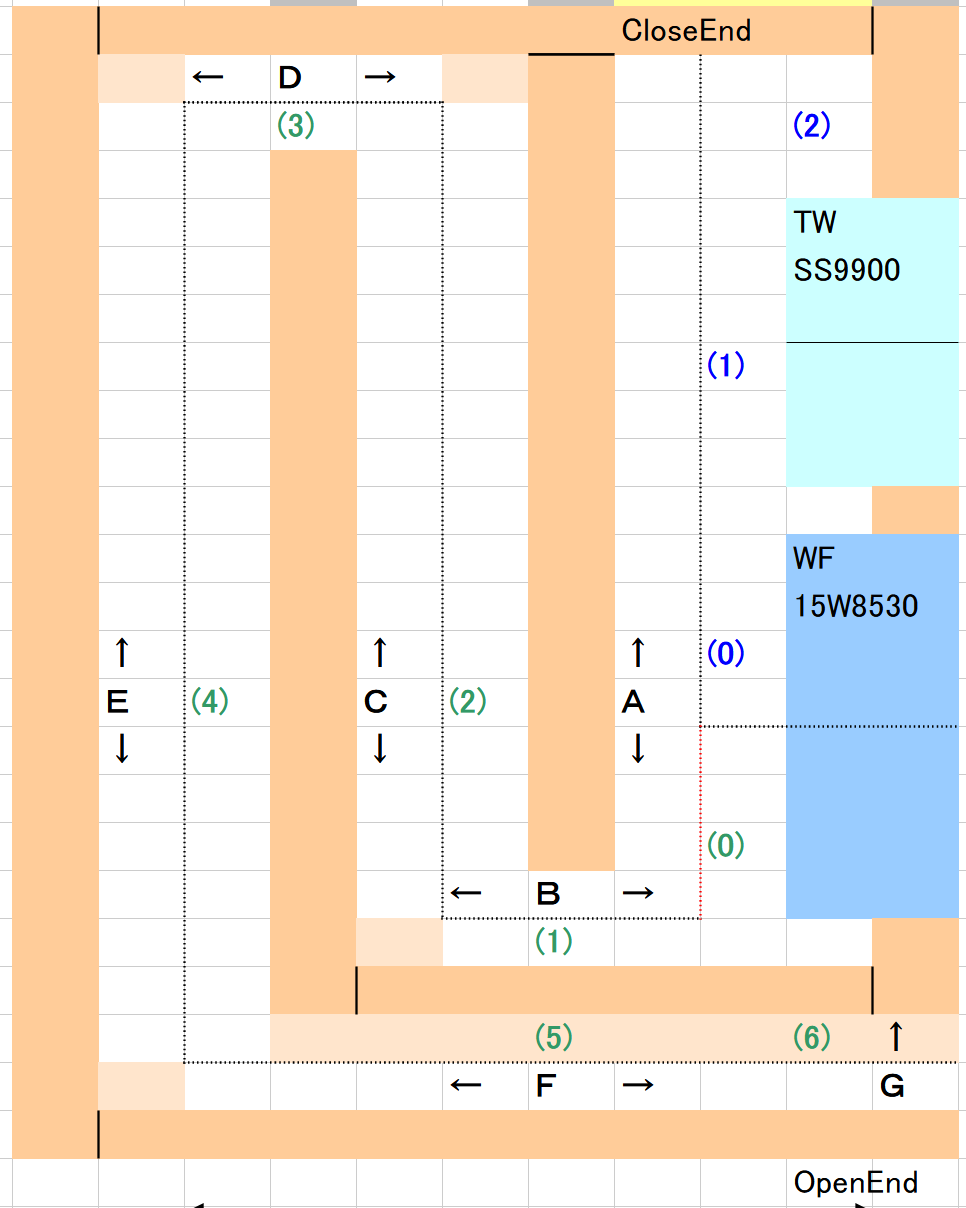

トランスミッションライン方式(TLS方式)の詳細は割愛しますが、ウーファの背面に細長い共鳴管が付属しています。 一見すると長い音道がバックロードホーンっぽく見えますが、バックロードホーンとは逆に先が細くなっていて動作原理が異なります。

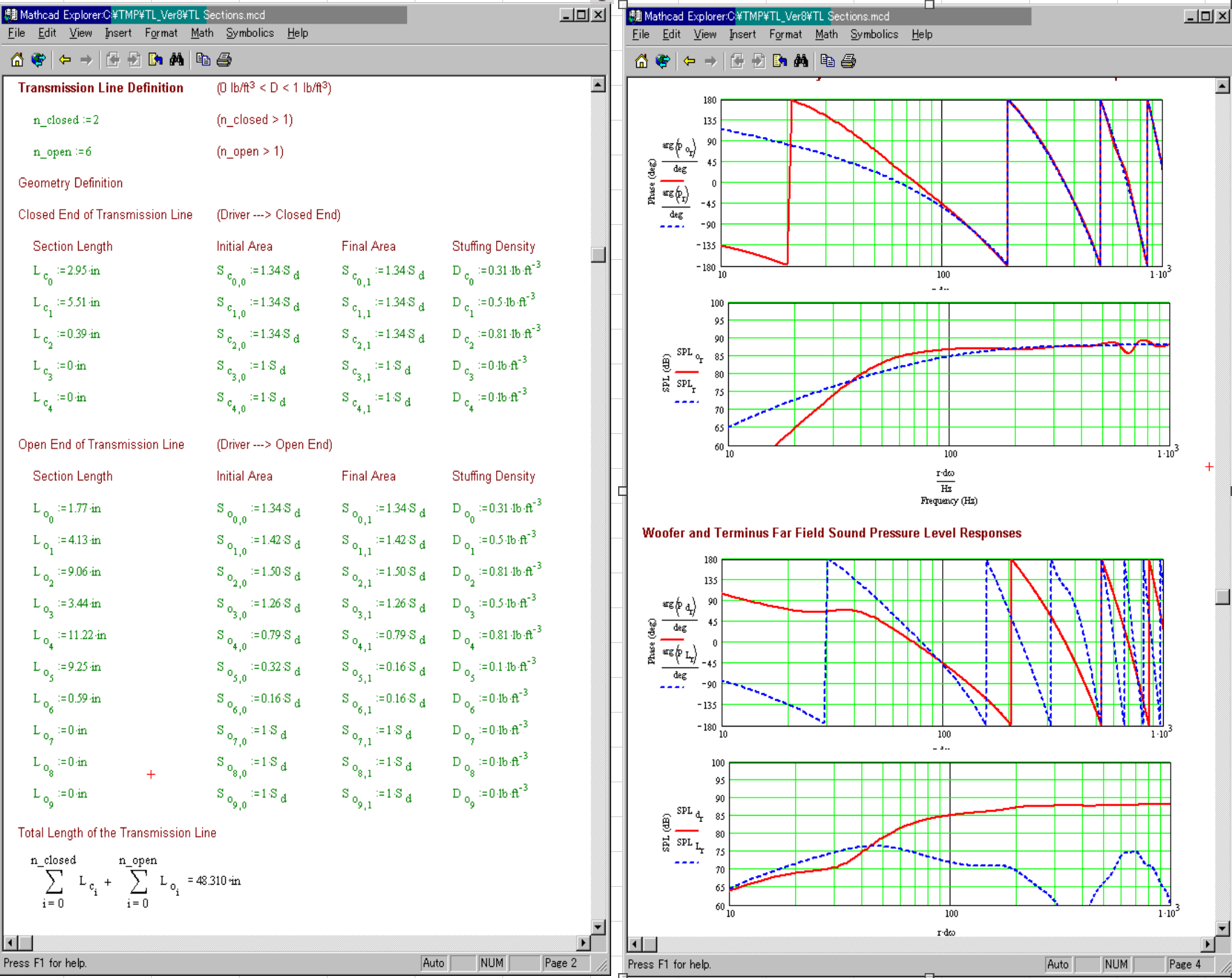

設計には海外から見つけてきたTLS計算ツール「Martin J.King. "Transmission Line Worksheet" (2005/5/5)」を利用しました。 MathCAD(体験版)上で動作する数学モデルシミュレータになります。 また国内外の設計記事を参考にして検討を行いました。

TL長はもっと長いほうがよく、本当はあと1回折り返して長さを確保したかったのですが断念しました。 スピーカーサイズもどんどん大きくなるし、ブックシェルフ型である程度のサイズに抑えたいというのがありました。 開口端を前面に持ってきてシンプルな構造とするにはコレが限界だったと思っています。

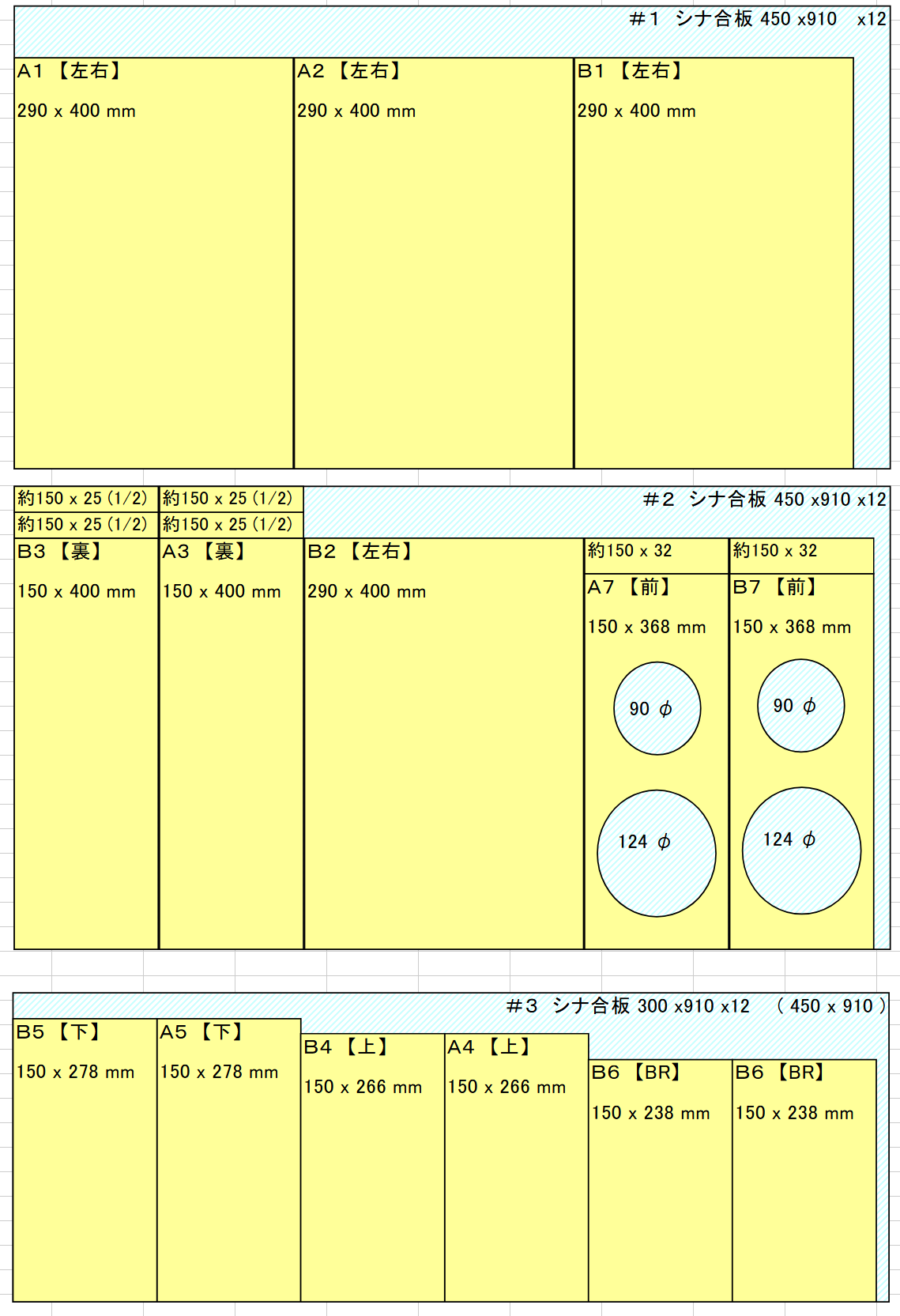

製造

TLシミュレーションの結果を元にシナベニア合板の板取図を作成しました。

当時、渋谷の東急ハンズに在庫がある 450x910x15mm だと3枚でギリギリセーフでした。

大変なお願いを聞いてくれた店員さん、切り出し精度もとても高くて大感謝でした。

トランスミッションラインは吸音材の詰め方が難しく、設計通り(?)に詰め込むと個人的には躍動感が物足りなくなりました。

横面を接着せず取り外せる状態としておき、吸音材を詰めたり抜いたりと数か月使いながら調整を行いました。

ただ今にして思えばユニットのエージング(バーンイン)も十分では無かったと思うので、

ユニットだけ200時間位鳴らし込んでから調整すればよかったと思います。

スピーカーネットワーク設計

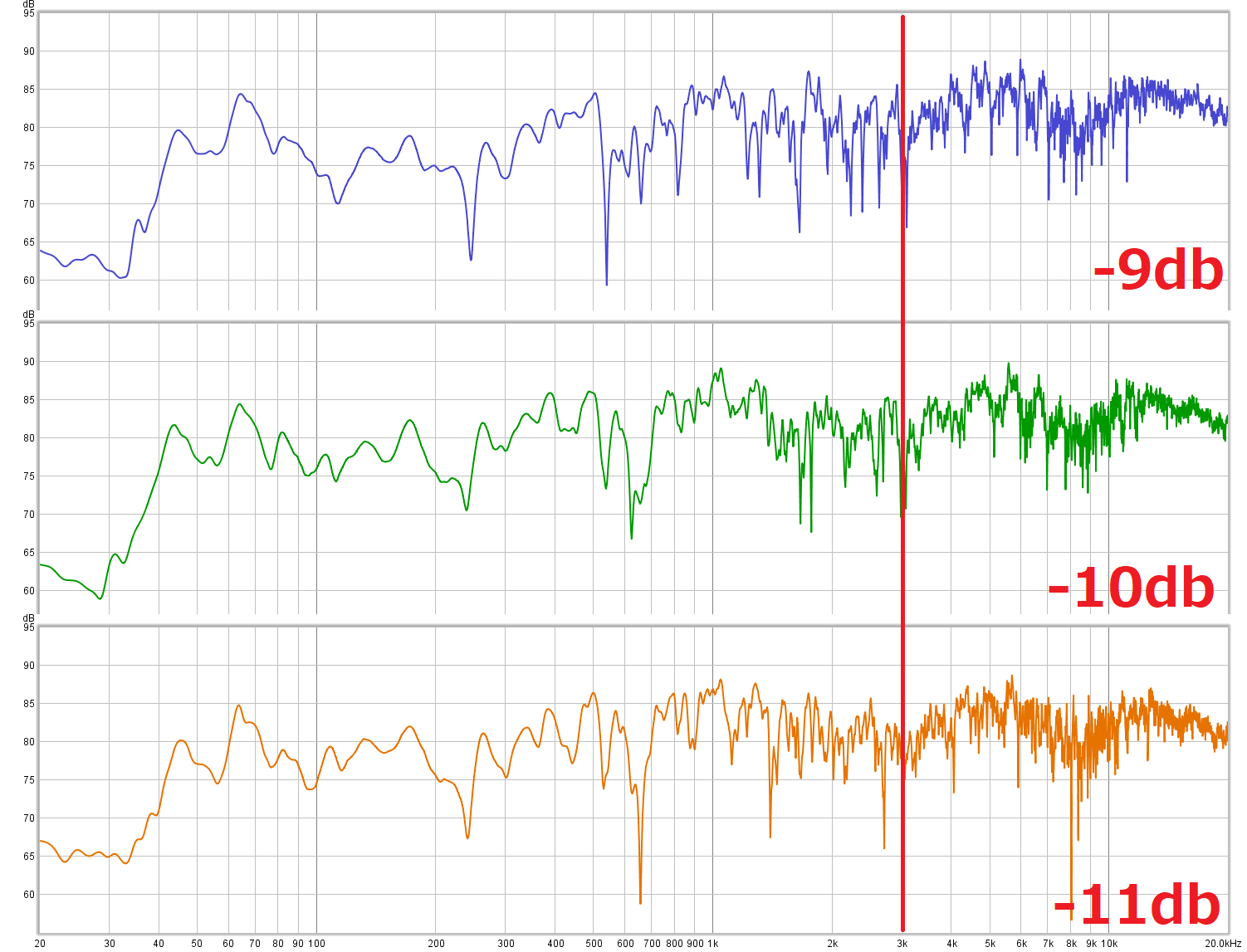

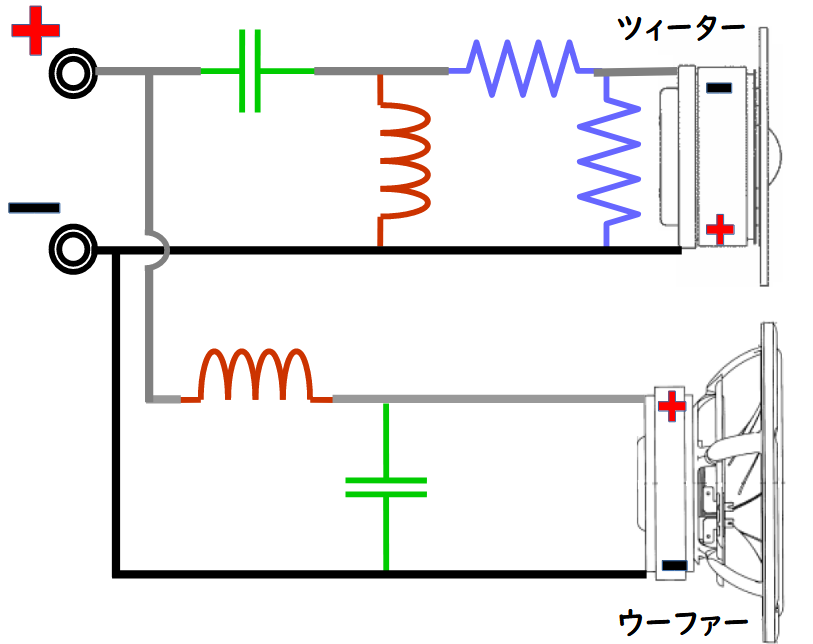

スピーカーネットワークは当初は6dB/OCT、クロスオーバー3.3KHzでしたがとても稚拙な設計でした。

その出音に満足できていなかったのも追込みが足りなかったのだと今では分かります。

2020年に多数の製作事例を読み込み、ネットワーク12dB/OCT、クロスオーバー3KHzで作り直しました。

最初は廉価パーツを使って利用時音量で聴感が最適になるように定数を追い込みました。

調整では、まず計測用コンデンサマイクで計って決めたのですが、

計測結果においてフラットにつながるように減衰抵抗の定数決めると、

実際聴いてもツィータとウーファの繋がりが心地よくありませんでした。

そこでツィータの減衰抵抗(アッテネータ)の組合せを数パタン作り、

抵抗繋ぎ変えては数日使って聴き比べるというのを何度か繰り返しました。

非常に面倒な作業でしたが、好きな楽曲を最も心地良い音色で聴けるように追い込むことが出来たと思っています。

各定数を追い込めた後は高級品パーツで再度ネットワーク回路を作り直しました。

(写真左下)ウーファ側はコイルは Jantzen Audio社 Wax Coil (Copper Foil Inductor、ワックス固化)、

(写真中央下)コンデンサは Jantzen Audio社 Standard Z-Cap 。

(写真左上)ツィータ側はコンデンサは Mundorf社 Supreme EVO Silver Gold Oil 、

(写真中央上)コイルは Jantzen Audio社 Litz Wire Wax Coil、

(写真右上)アッテネータ抵抗は Duelund Coherent Audio社 CAST Graphite Resistors 。

そのほか回路図では省略していますが、(写真右下)ウーファZobel補正回路はMills Resistors社の巻線抵抗と

Jantzen Audio社 Standard Z-Cap 。

味付けで各コンデンサに Duelund Coherent Audio社 bypass capacitor 0.01uFをパラにしています。

なおパーツは海外のショップから購入しています(操作もwebからpaypal決済で買うだけです)。安いですし日本で扱いが無いものもありますので。

いずれのパーツもビックリするくらい高額なのですが、値段なりと納得させてくれる素晴らしい出音でした。

ただウーファーに並列で入るフィルムコンデンサは色々悩みました。

実は上位品種を試したのですが何れも音が好みではありませんでした。

12dB/OCT設計当初から使っていた Jantzen Standard Z-Cap は製品ラインナップではエントリ品ですが、

元気で前に出てくる中域が個人的にツボったようでした。直列ではないコンデンサでこんなに音色に影響があるとは驚きました。

(ちなみに自分の好みに合わなかったのは Mundorf Supreme Evo Oil、 Jantzen Superior Z-Cap。安くないです。)

今後の課題

D2905-9900には有って Esotar2 110には無いものがありまして、ウェーブガイド(フランジ)です。

3Dプリンタ製作(発注)・3D CADの勉強がてら作ってみようかと長年思っていますが、他の電子工作優先もあり棚上げ中です。