![]() 記事作成中 Under construction

記事作成中 Under construction

サブプロジェクトについて

はじめに

本サブプロジェクトは、SATRI回路技術を使ったプリアンプ用途のプリント基板を設計・製作します。

本プリント基板は部品として各プロジェクトで利用します。

背景・目的

バクーンプロダクツ社から2007年に販売された小型プリアンプ基板 SATRI KIT-1002 というものがあったのですが、 (2022年時点)15年以上前の古い回路デザインということもあり、 最新の高精度モジュール部品や高精度ボリュームの良さを十分に引き出せないと思うに至りました。

本サブプロジェクトでは、最新SATRI回路技術を導入したプリアンプ基板を作成することを目的にしました。

プリアンプ基板は、バランスプリアンプ(XLR端子)、アンバランスプリアンプ(RCA端子)、簡易ヘッドホンアンプ、パワーアンプの前段(入力増幅段)、

機器内蔵用など複数用途で使うことを想定しています。

設計データ配布

プリント基板のガーバーデータ、詳細部品リストなどの製造資料について公開を予定しています。

お待ちください。

留意点

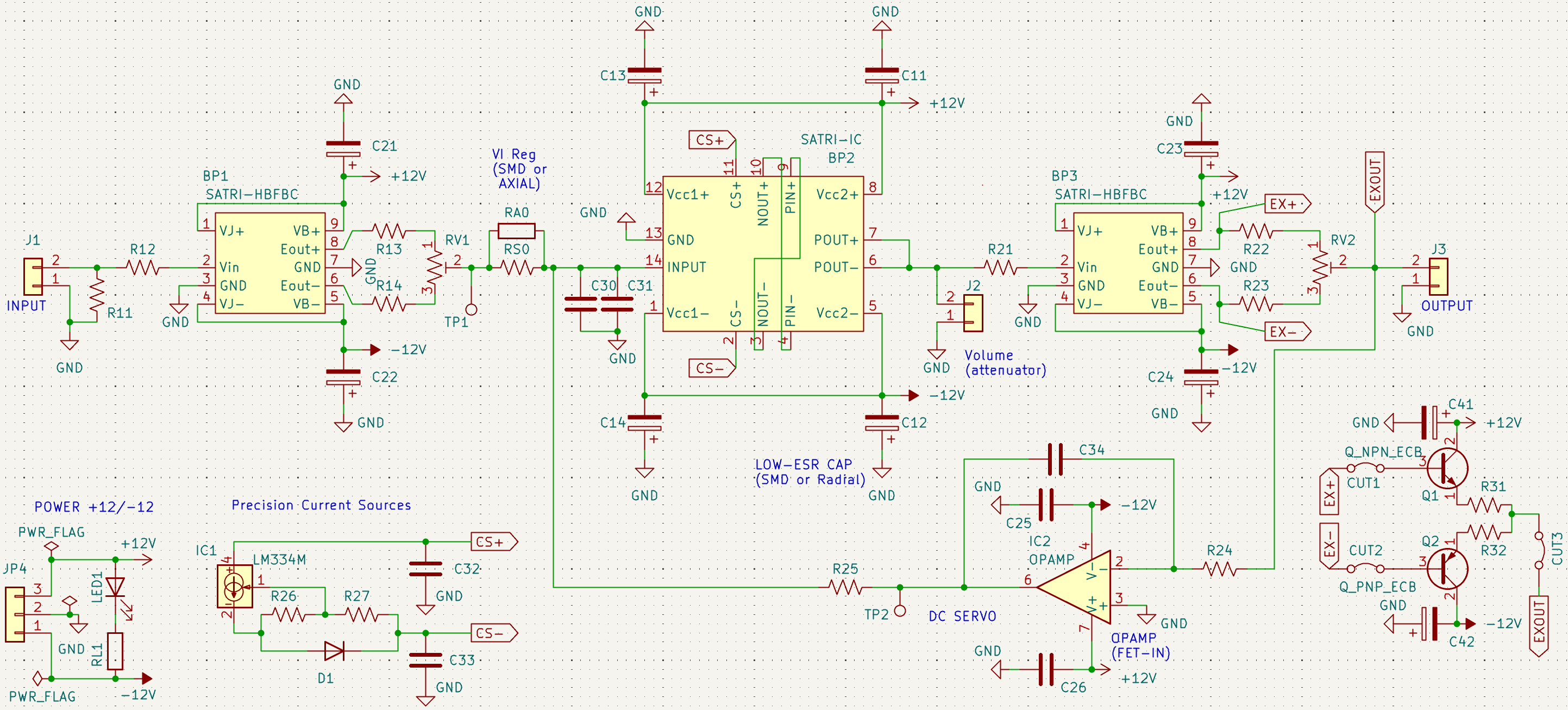

- SATRI回路技術 ( サトリ回路 )を用いた無帰還プリアンプ回路です。次の特徴があります。

- SATRI回路方式のゲイン調整による音量調整を行います。

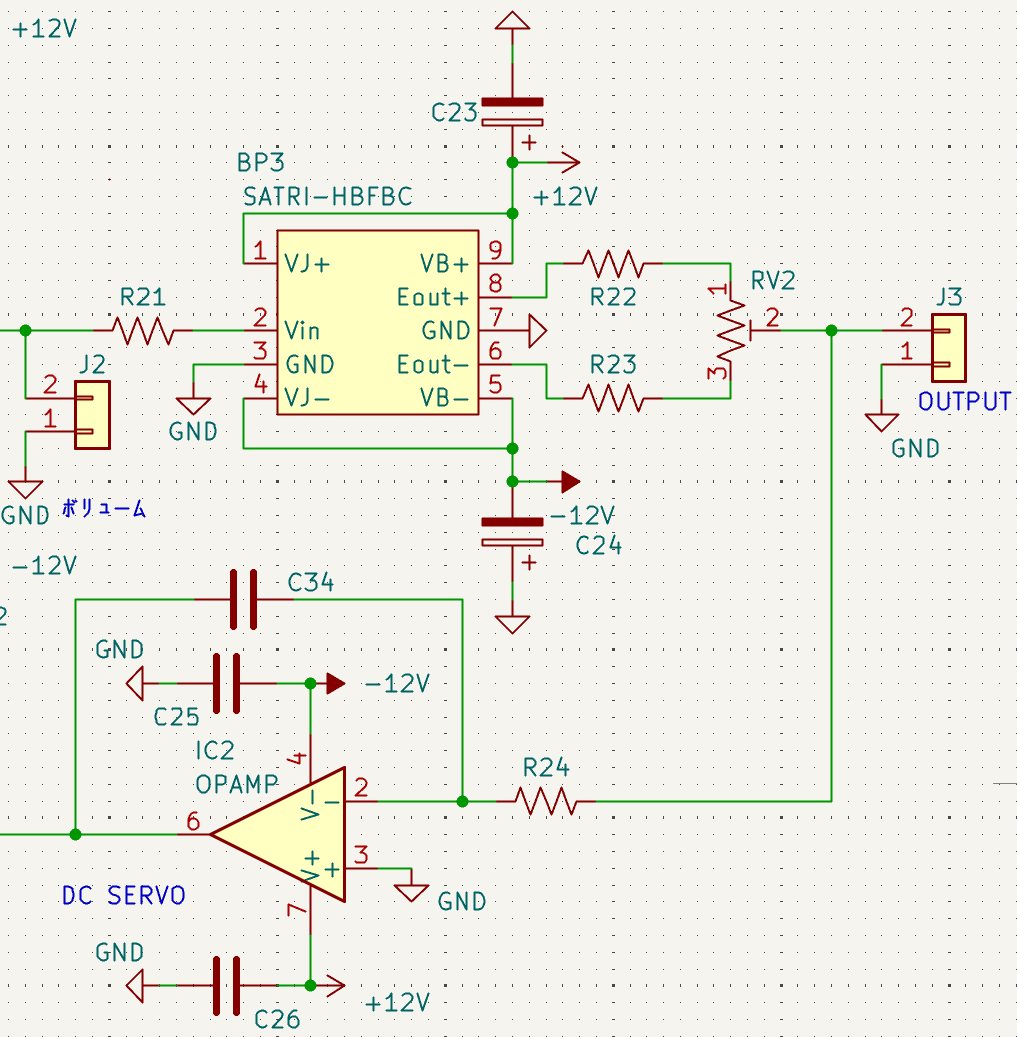

- 出力オフセット電圧をキャンセルするDCサーボを使用しています。

- 低ESR電解コンデンサを多用しています(ポリマー固体電解コンデンサなど)。

- 表面実装部品を主に使っています(コスパ良く精度良好の部品使用)。

- 基板はモノラルなのでステレオ回路(RCA入力)だと2枚、バランス回路(XLR入力)とすると4枚必要になります。

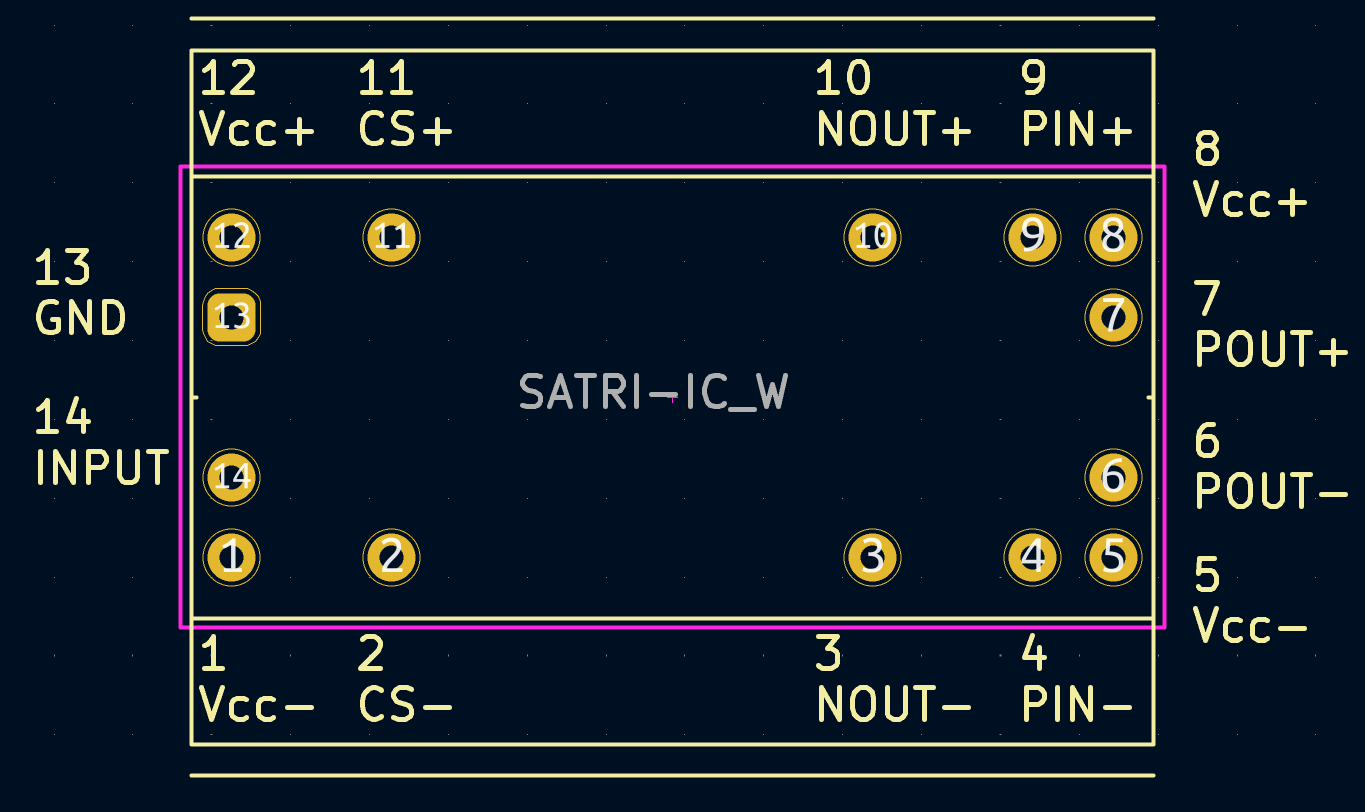

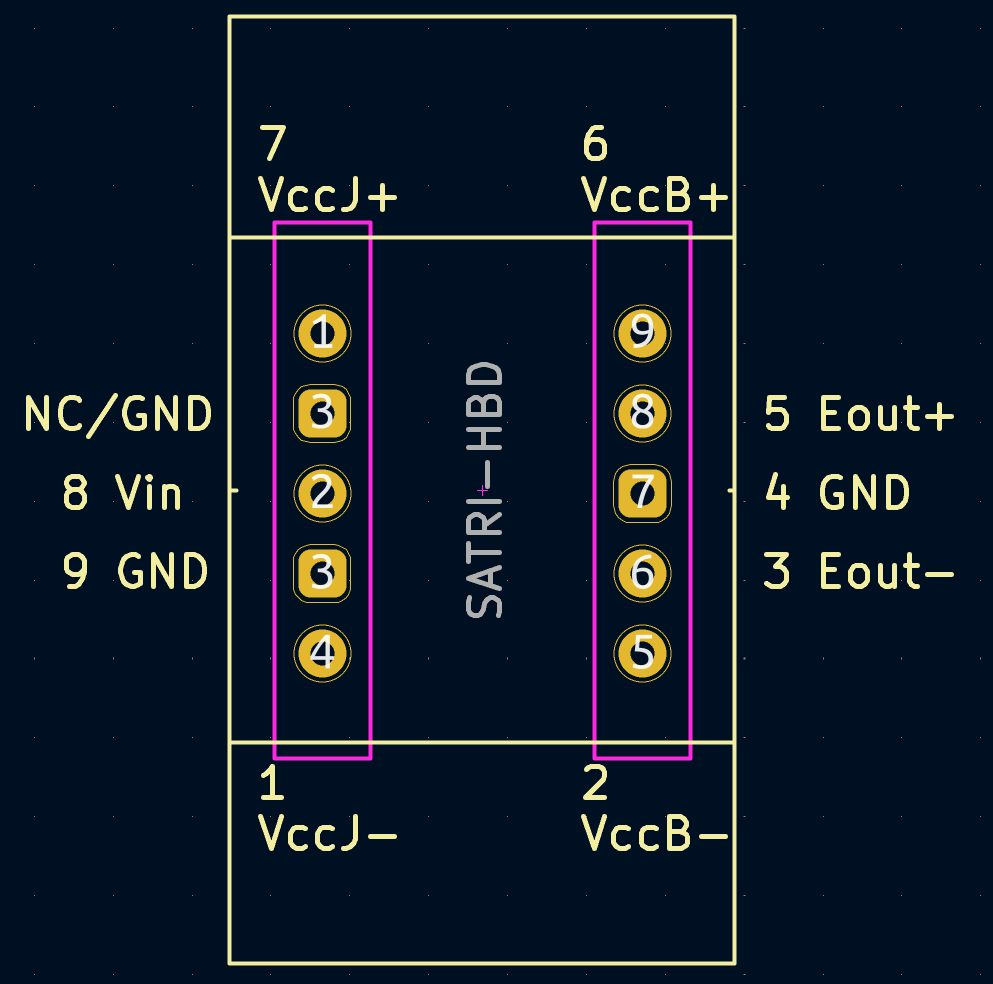

またプリアンプ基板1枚当たり、入力バッファモジュールを2個、ハイブリッドICを1個使用します。 - 表面実装部品の多用しています。コスパ良く精度良好の現行部品を使うことができます。

- 固体電解コンデンサを多用しているので本領発揮まで数十時間の通電が必要です。 部品メーカー(旧:佐賀三洋工業、現:パナソニックインダストリー社)の技術資料にも ハンダ付け後に本領発揮するまで100時間程度必要というような記載があります。 特に通電開始後の数時間は激変するため出音を即判断しないでください。

- たとえば電圧電流変換抵抗(VI抵抗)などの回路定数を見直すこともあります。最初から高額部品などは投入しない方が良いと思います。 暫く使ってみて使い勝手なども評価して、そのうえで音の傾向をみて部品交換することを推奨します。

工具について

別ページ「工具について」にまとめました。

コンポーネント:PRIAMP-W (プリアンプ基板 v2)

概要

『 PRIAMP-W 』はSATRI回路技術を複数盛り込んだプリアンプ基板です。

実際にはプリアンプの「基盤」とも言うべきもので、別途、モジュール(バッファ基板、ハイブリッドIC基板)を搭載する必要があります。

作業時期は、設計着手 2024年3月 、音出し 2024年5月 です。

なお先代「 PRIAMP V1 」基板の作業時期は、設計着手 2022年10月、音出し 2022年12月 でした。

前製作、2022年に人生で初めて作ったプリント基板である『HBC + PRIAMP v1』基板は反省点が数多くありました。

本サブプロジェクトでは2024年に再設計したPRIAMP V2という位置づけの『PRIAMP-W』基板について記載しています。

設計知見を多数反映して大幅見直しを行ったものです。

なおプリアンプ用途を想定した基板であり、ヘッドホンアンプ用途としても一応音は出ますが あくまでもオマケ的対応なので最善な回路ではありません。

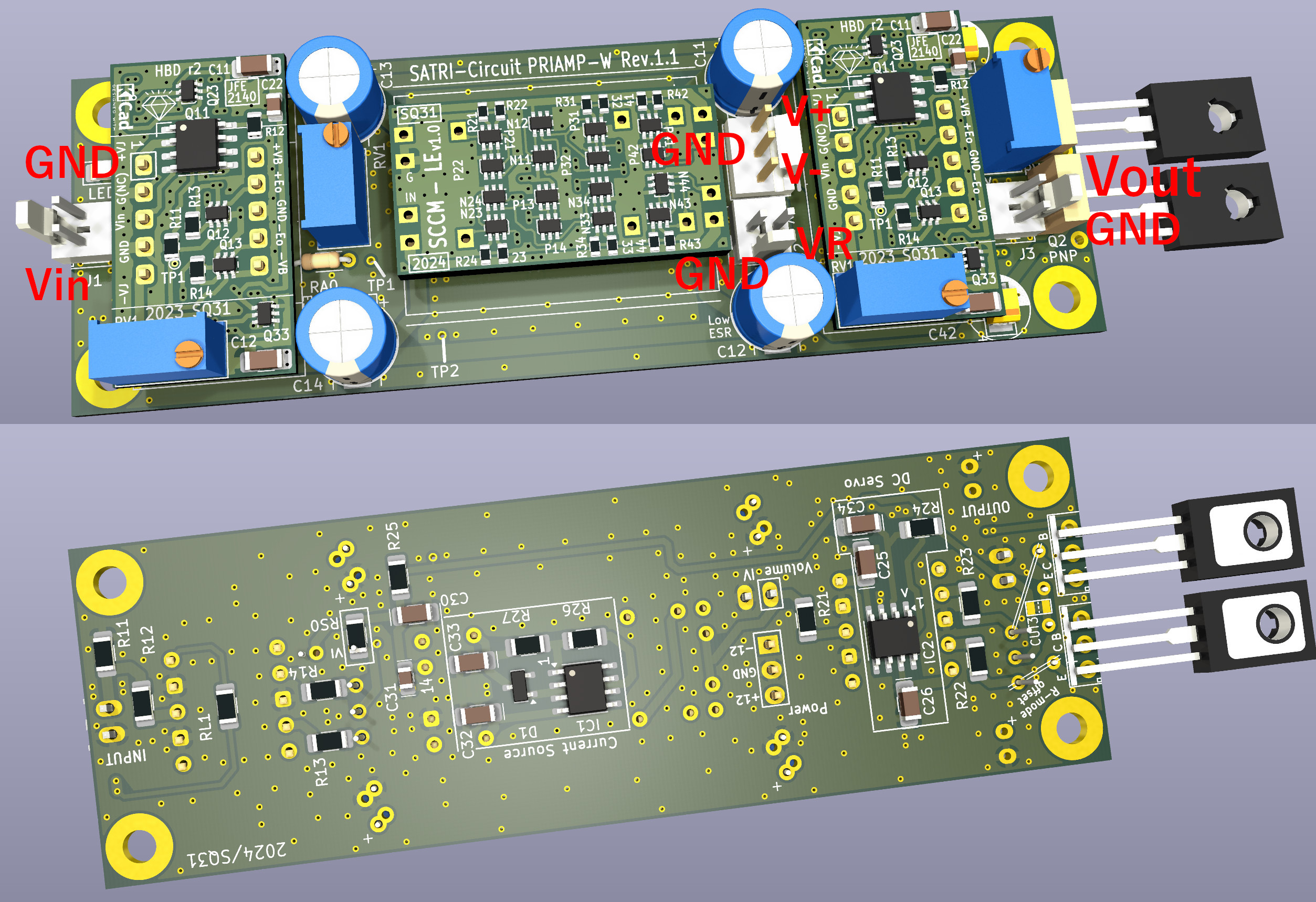

写真

PRIAMP-W 基板の全体写真です。

写真にある基板は、別途作るモジュール(HBD、SCCM-xx)の動作確認用基板ということもあって手持ち部品を適当に搭載しています(※テスト用で常用せず)。

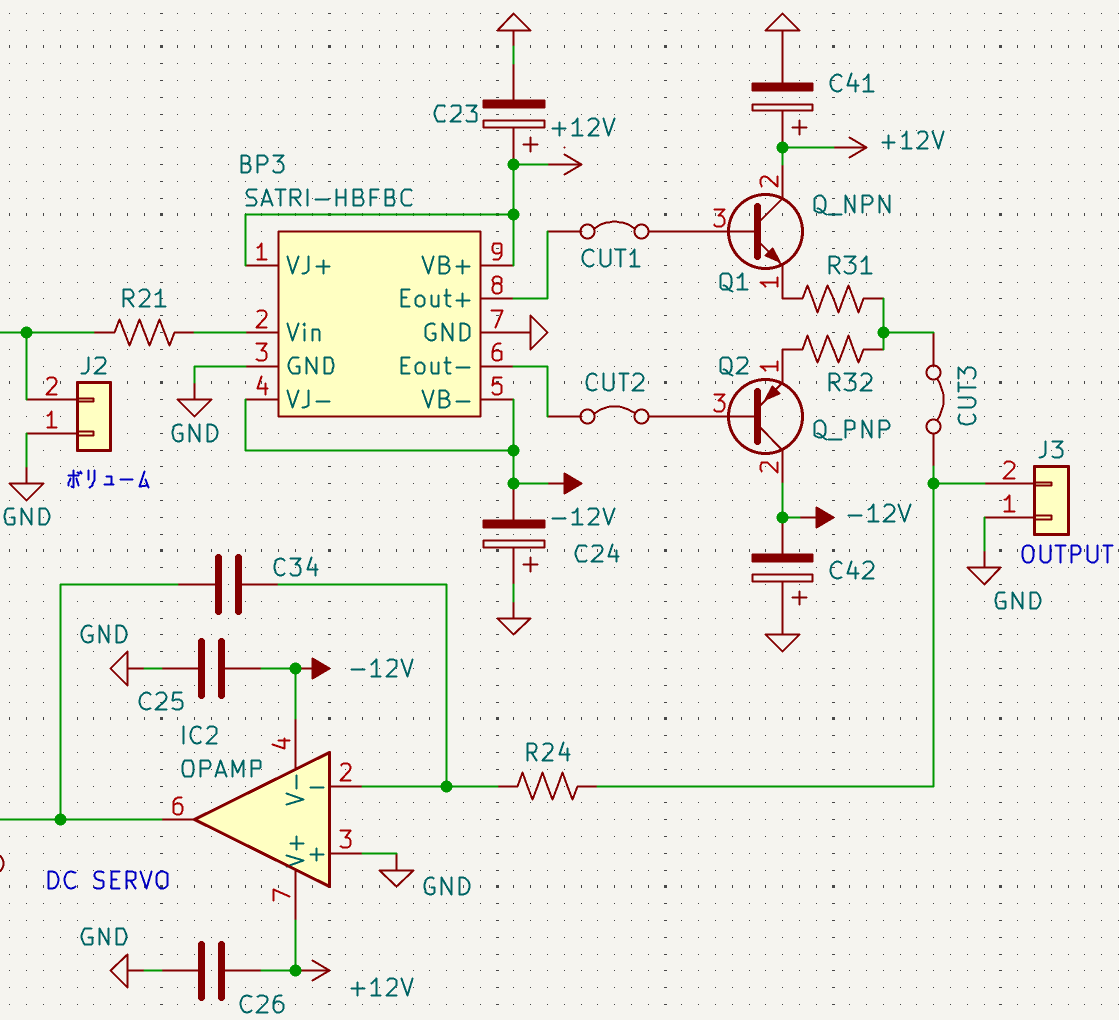

出力用のトランジスタを付けて、簡易ヘッドホンアンプ用途の部品構成としています。

これはモジュール毎の出音の違いを比較するのにヘッドホンが向いているためです。

以下の写真は、今回のPRIAMP-W (PRIAMP V2)よりも前に製作した旧基板です。

写真:上が購入した「 SATRI KIT-1002 」でして最初期のもので、

バイアス安定化のV5.1モジュールICを増設させたりと色々手を加えています。

写真:下が「 PRIAMP V1 」基板でしてKIT1002の次に製作したものです。

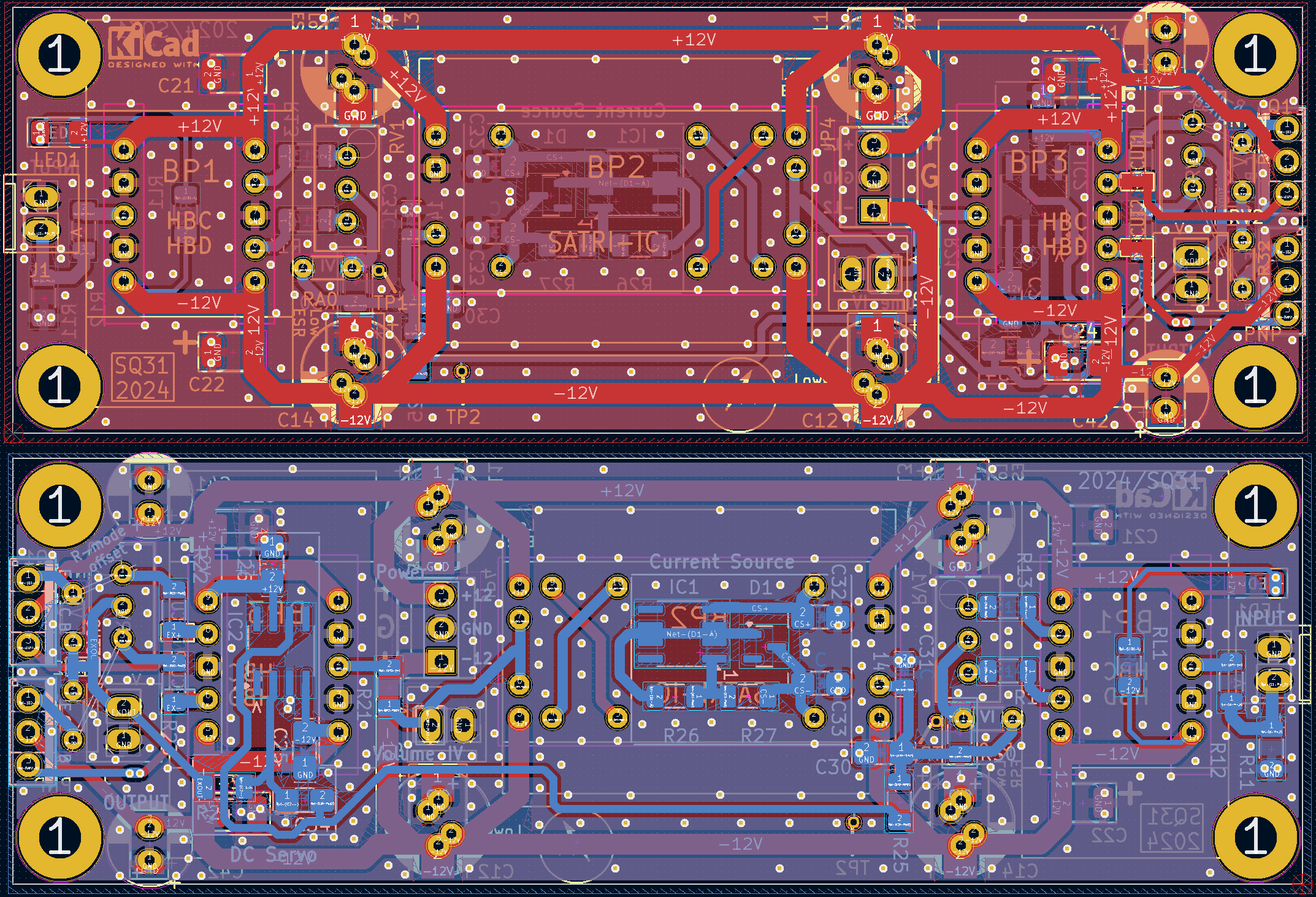

基板サイズはPRIAMP V1は100mm x 30mm、 PRIAMP-W (V2)は100mm x 33mm です。

プリント基板発注時に(廉価100x100mm基板に)同種面付け出来るようにこのサイズとしています。

回路図

基板デザイン

プリント基板は2層(表・裏)です。

プリアンプあるいはヘッドホンアンプなどの用途により使うものや予備部品などもあり、

3Dビューアにはあっても実際には搭載しない部品が幾つかあります。

TO-126トランジスタはヘッドホンアンプ用のときですが、アイドリングさほど流さないときはヒートシンク(放熱板取付)は不要です。

KiCADにてコンポーネントは部品定義しています。サブプロジェクトで作った基板は標準機能にて3Dモデル化が容易に出来るので助かります。

本家 SATRI-IC、HBFBC よりも縦幅を拡張したフットプリントにしており、またプリアンプ基板でもコンデンサやコネクタ等の部品に被らないようにしています。

これにより今後設計するコンポーネント部品の設計自由度を上げることができます。

調整方法

プリアンプ基板にはオフセット調整の可変抵抗が2個ついています。

回路にDCサーボがあることから出力オフセット自体は常に抑えられているのですが、

適切に調整しておかないと音量ボリューム調整等のときにDCサーボが外れてポップノイズ等が発生することがあります。

また過大なDCサーボがかかることを低減したほうが音質面でもよさそうです。

オフセット調整は次のように行います。工具はテスターが必要です。

- 入力をGNDとショートして、入力0Vとします

- 入力バッファHBDを使用している場合は、先に HBD を 0mV 調整しておきます

- 次にTP1を 0mV に近づくように前方の可変抵抗RV1を調整します。 電源投入直後ではなく半導体が少しあたたまってからの方が望ましいです。

- (プリアンプ利用時のみ)最後にTP2が 0mV に近づくように(TP2が極小になるように)後方の可変抵抗RV2を調整します。 このときVRは最小に絞っておくか、あるいは、よく使う音量VR位置にするかは決めてください。 どちらにせよすべての音量でオフセット0に近づけることは出来ないので大体で良いです。 なおRV2調整時にDCサーボが効くので調整の仕方にかなりクセがあるのですがそこは慣れてください。

計測・テスト

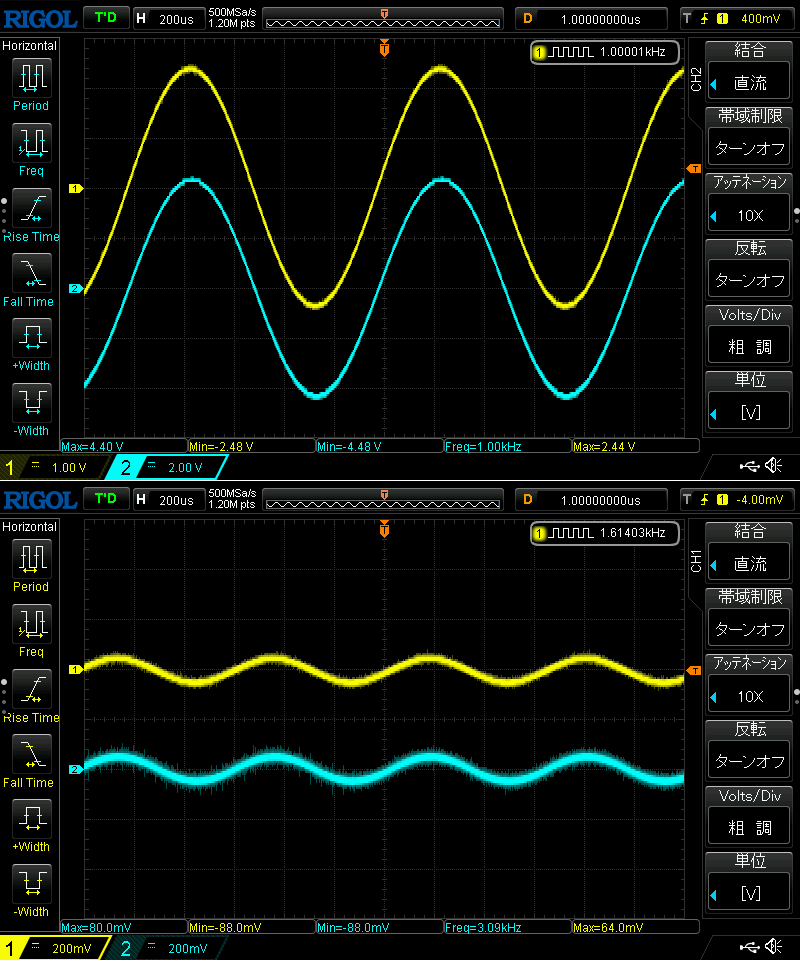

オシロスコープにて順次計測を行っていきます。

最初は入力0V(入力とGNDをショート)にて出力にオフセットが出ていないか安全性を順次確認します。

次にサイン波(1kHz~40kHz位)を入力して製造不良が無いか詳細確認を行います。

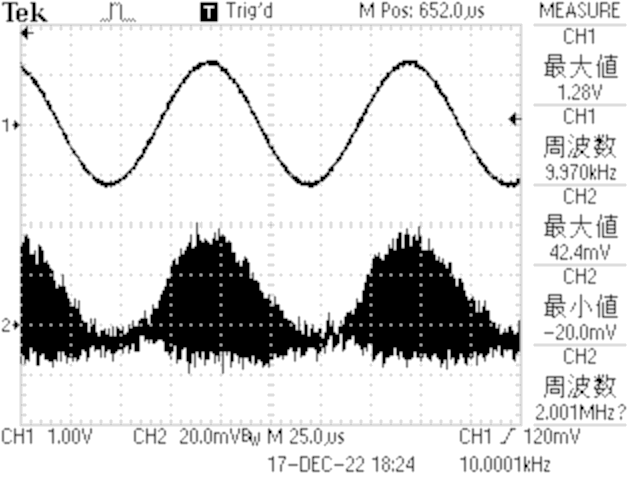

実際の波形の例です。

波形:左は正常です。大きな信号電圧(ボリューム大)のほか小さな信号電圧(ボリューム小、または入力小)なども確認しておきます。

波形:右は問題がある例です。上:入力信号、下:プリ出力信号でして、小音量時に発振していることが分かります。

オシロスコープで詳細確認していないと見つけることが困難です。

この波形は旧KIT-1002基板のものでして、対策は今回基板でいうところのC30発振対策コンデンサを増量して対処しました。

テスト入力信号のサイン波の発生にはPC用の信号発生ソフトを使っています。efuさん作の WaveGene というソフトなのですが、

現在はweb archiveでのみ辛うじてダウンロード可能となっています。

https://www.efu.jp.net/soft/wg/wg.html 【アーカイブ】

PCサウンド機能を使うことになるのですが、 きっちりテスト信号出すなら廉価品でいいのでDTM入門機とかのオーディオインターフェイスが良さそうです。

設計補足、部品留意点、製造留意点

- 利用用途により出力段の構成が変わります。

プリアンプ利用は出力バッファの可変抵抗を調整してオフセット電圧を低減できます。 ヘッドホンアンプ利用は出力電力を大きく取り出せます。 - 低ESRの固体電解コンデンサ(ポリマー導電性高分子コンデンサ)が必須です。

SANYO OS-CON の流れをくむ Panasonic の製品、日本ケミコンやニチコンなど各社有りますが、

近年は KEMET社 も音質定評あり推奨します。

個人的には ポリマータンタルコンデンサ が音の伸びや空間表現などで最良だったため表面実装パタンも用意しています。 ただタンタルは大変高価ですし、故障モード課題もあるので利用には要注意ですが検討の価値はあります。 - プリアンプなので実装時の雑音対策を心がける必要があります。

電源配線はツイストされたものを推奨、信号配線はシールド線を使いあまり長く引き回さないようにします。

なお配線パタンにあるcut1、cut2、cut3はそのままでも問題ありませんが、プリアンプ用途のときに気になるのであれば未使用配線をカットできます。 - ハイブリッドIC の発振防止でC30、C32、C33が必要です(C31は予備で未使用)。 恐らく C30 には470p~680pFあたりが選定されていたようですが、 個人的には小音量時に発振した事例があったので 1000pF にしています。

- 発振したときの対処法としては、予備C31にコンデンサを実装する案、ゲート入力抵抗(R12、R22)を1kΩなどに増やす案、 予備パスコン(C21、C22、C23、C24)にMLCC等のコンデンサを追加する案もあります。

- バッファモジュールの出力オフセット電圧調整「RV1・R13・R14」は、

バッファHBDであれば「多回転100Ω・100Ω・100Ω」などを想定しています。プリアンプ用途のときは「RV2・R22・R23」も同様です。

もしバッファ内アイドリング電流を増やしたいときはこれらの抵抗値を小さく方法があります。

バッファHBCであればJFETのIdss値が数mAと小さければ RV1=多回転100Ω(R13・R14はジャンパ(0Ω))でよく、 Idss値が10~20mAと大きければ RV1=多回転500Ω(R13・R14はジャンパ(0Ω))を推奨します。 これはPch/Nchの差異を取り切れないことがあるためです。なおIdssが大きいJFET使うときはBJTが発熱しすぎていないか注意が必要です。 - DCサーボ用のオペアンプは JFET(FET)入力である必要があります。

比較的新しい TI OPA1655 などが音質面踏まえると望ましいですが、安価な TI TL071HIDRでも必要十分です。

高級オペアンプも音質影響は多少あると思っていますが、まずは廉価品で評価した方がいいと思います。

なおDCサーボがあるので出力オフセットは抑えられるのですが、かといってオフセット調整作業(RV1やRV2)は必要です。 これは音量調整ボリュームを動かすとサーボが切れるため、(ポップノイズとならないよう)調整抵抗(RV1やRV2)でオフセット電圧を極小にしておく必要があります。 - 電源電圧は±12Vを想定していますが±18V位までは問題ありません。 ただし高い電圧で使う時は電解コンデンサの耐圧には注意する必要がありますし、モジュール子基板のBJT許容損失も考慮が必要になることがあります。

- 音に大きな影響を与えるのは電圧電流変換抵抗(IV抵抗、表面実装:RS0(アキシャルリード:RA0))です。

その他はチップ抵抗となりますが、コストパフォーマンスと音質から薄膜チップ抵抗を推奨しておきます。

逆に厚膜チップ(メタルグレーズ厚膜抵抗)は音質面から個人的には非推奨です。

薄膜チップ抵抗もネット自作記事を探すと音質比較評価などもありますので、まずは評判がよくてコスパもよい品で試してみることを推奨します。 - 旧来のSATRI回路 では ICバイアス には CRD(定電流ダイオード)による電流源を使用していました。 現行回路では LM334 による 定電流回路 となっています。 更なる高精度化のために電流設定抵抗にSMD高精度品(抵抗温度係数が小さい)を使い、 LM334データシートにある「ゼロ温度係数電流源」のダイオード挿入により温度変化(係数)を多少でも抑え込むようにしています。

感想・反省点・今後の課題

この PRIAMP-W は3代目プリアンプ基板であり、2回も見直していますし、今のところは改善予定はありません。

コンポーネント:PRIAMP-HK (プリアンプ基板 v3)

検討中

なお、新しいプリアンプを作るのが目的ではなく、 新モジュール部品をテストする基板が必要なのでとりあえず小型プリアンプ基板を用意するというものです。 常用は想定していません。とはいえ、アンプ回路の総部品点数は従来比で削減されるので音質的には向上するのではと予想しています。