![]() 記事作成中 Under construction

記事作成中 Under construction

サブプロジェクトについて

はじめに

本サブプロジェクトは、電子制御ボリュームを設計・製作します。

本プリント基板は部品として各プロジェクトで利用します。

設計データ頒布

プリント基板のガーバーデータ、詳細部品リストなどの製造資料について公開を予定しています。

お待ちください。

背景・目的

ハイブリッドIC(SATRI-IC)を使用する SATRI V4回路では、音量調整はゲイン設定抵抗を直接可変させています。

普段使う小音量~中音量において抵抗値を低く抑えることでノイズを抑えており、

またゲイン調整方式により音痩せを防げていると個人的には感じています。

しかしそのこともあり電流電圧変換抵抗(IV抵抗)は音質に直結します。

よく見かける アルプス製のカーボンボリューム から、抵抗切り替え式アッテネータ に変えるとかなり音質向上します。

以前の SATRIアンプ製品 ではオプション製品として セイデン社製のロータリースイッチ 「 抵抗切替式アッテネータ 」 があったのですが、

音はいいもののボリューム段階が23段階となっており、実用ではあまり気にならないとはいえ調整幅(調整段階)が少なく制限されていました。

そこで ロータリースイッチ ではなく マイコンにてリレーを制御して抵抗を切り替える方式 にすると、

例えば8個の抵抗を並列接続で8bitと見立てると最大255段階の切替が実現できます。

実際にはそんな上手くいかず滑らかに音量調整できませんが、実用でも35~60段階の切替とすることができます。

またプリント基板を使うとGNDベタとしてノイズに強くして音量調整回路の動作安定性を高めたり、

高精度の表面実装抵抗を使って異次元の性能とすることが出来たり、複数のメリットもあります。

本サブプロジェクトでは、これらの工夫によりボリューム調整段階がそれなりに多くて、かつ、

低雑音・高音質の 電子制御ボリューム を作ることを目的とします。

2022年10月上旬から本サブプロジェクトで作ったマイコン制御ボリューム(試作版、V1基板)をプリアンプで使用中です。

そういえば昨今は国内外の市販プリメインアンプなどでも電子制御による高精度ボリュームを搭載したアンプ製品が多数発売されています。

従来型ボリュームより高音質にできるということなのだと思います。

2023年春頃から バクーンプロダクツ社 の製品でも デジタル制御アッテネータ がオプション選択できるようになったようです。

留意点

- 本ボリュームは SATRI回路方式のプリアンプ(プリメインアンプ)回路専用品 です。 もし一般的なアンプ用途にする場合は Lパッド型アッテネータ回路 などを構成する必要がありますが本記事では検討対象外です。

- 一般的なアナログボリューム(可変抵抗)と比較すると、 電子制御ボリュームは音量調整が段階的切替になり滑らかなボリューム調整(利便性)が制限されることになります。 なお左右のギャングエラーは皆無という利点があり、音質でも優れたものを作れる可能性があります。

- マイコンは複数選択肢がありますが、最初は Microchip社 の PIC 16F1シリーズにて設計しました。 個人的には必要十分ですがPICだとマイコンの書き込みに別途ライター装置が必要となり製造敷居が高い方だと思っています。 そのため第二弾としては昨今広く使われている arduino nano を検討しています(※raspberry pi pico は保留)

工具について

別ページ「工具について」にまとめました。

抵抗切替式アッテネータについて

アッテネータの違いについて

音量調整ボリュームは実際には入力信号を減衰させており、アッテネータ(抵抗減衰器)と呼ぶこともあります。

このアッテネータですが種類があります。

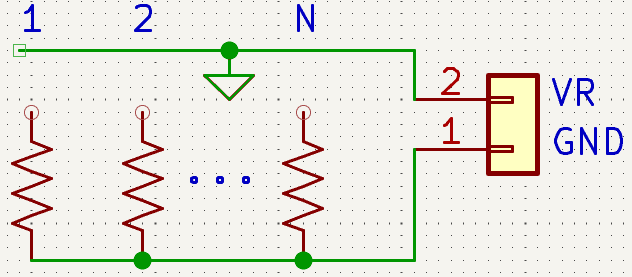

ロータリースイッチ切り替え(旧方式、SATRI回路式アンプ向け)

1段階あたり1つの抵抗値を切り替えていますが、ハイブリッドICでつかう音量調整ボリュームとしては問題ありません。

ただしスイッチの段数で音量調整範囲が決まってしまい、セイデン製だと23段です。

ここでセイデン製ロータリースイッチはスイッチを回したとき、隣の端子同士が接触する構造になっています。これにより回路オープンとなることを防ぎ、

アンプは正常動作します。

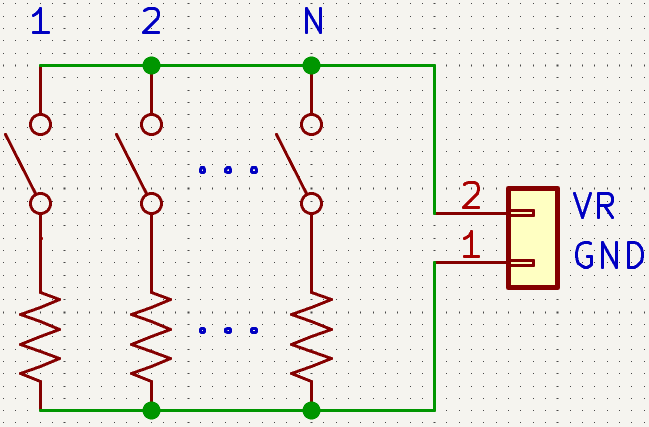

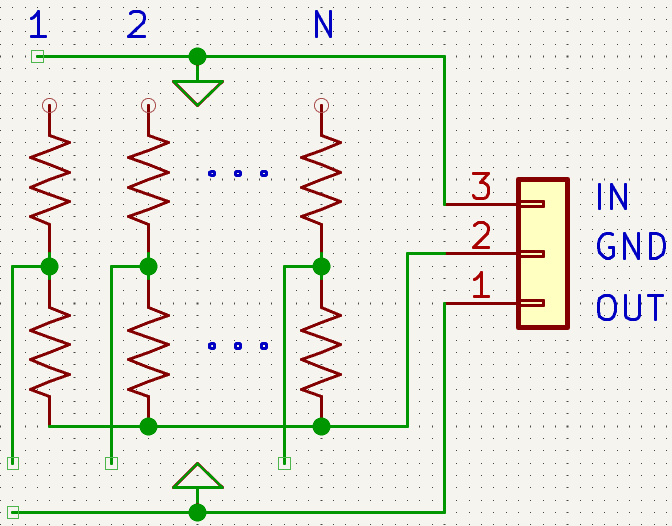

リレー制御切替・抵抗並列接続(今回、SATRI回路式アンプ向け)

リレーを個別制御することで並列抵抗により抵抗値を切り替えます。

ロータリースイッチ式と比べると細かな段階制御が可能になります。ただし滑らかな段階切替するには抵抗値の選定が結構難しいです。

なお、ロータリースイッチはステレオで 2 x 23 = 46個も抵抗が必要ですが、リレー制御(8切替)だとステレオで 2 x 8 = 16個(本記事では最大18個)で済みます。

少ない分、費用を抑えることが可能です(なおバランスだと更に倍の抵抗数が必要です)。

並列抵抗ですが、8個すべて接続すると抵抗最小値、最大のもの1つだけ接続すると抵抗最大値となります。

中間値は表計算ソフトで計算すると分かりますが、大きい方は段階が粗く、結果的にAカーブボリュームのようになります。

なお切替段数は実用になるのは8抵抗だと35~60段階くらいです。

Lパッド型アッテネータ(対象外、一般的なアンプ向け)

一般的なアンプ用途だと定インピーダンス型アッテネータなどを構成する必要があり、

1段階あたり2つの抵抗を切り替える必要があります。なお回路図はロータリースイッチ切り替えのイメージです。

こちらは本プロジェクトでは検討しません。(他の方式、P型アッテネータ、T型アッテネータも省略します)

アンバランス利用(2ch)、バランス利用(4ch)について

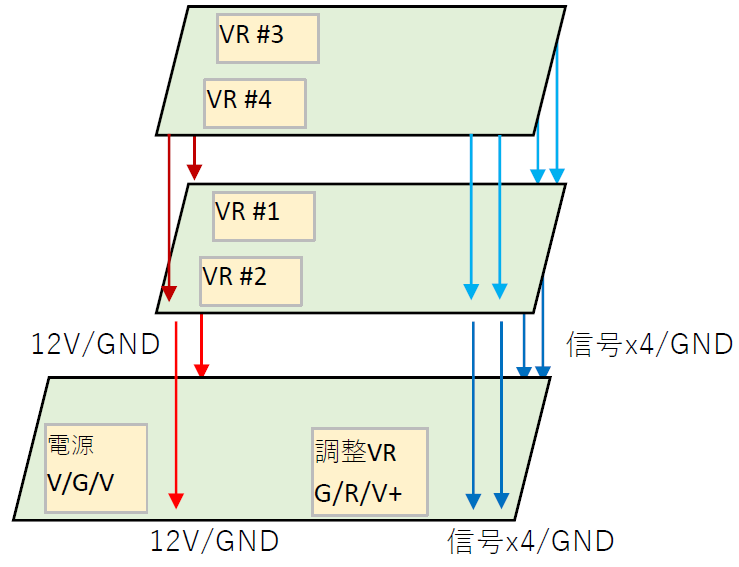

全体サイズを小さくするため、マイコン制御基板・電源基板(親基板)として1枚、

抵抗リレー基板(子基板)を1~2枚、これらを重ねアッテネータを構成可能となるようにデザインします。

アンバランスの場合は、抵抗リレー基板には2回路入っているので1枚でLch/Rch対応できます。

バランスの場合は4回路(L/Rch * Hot/Cold)必要であり、抵抗リレー基板2枚で対応できます。

抵抗基板はソケット・ピンが2列あり、上下接続に片方ずつ使うことで積み上げることが出来るようにしています。

サイズをコンパクトにするために親子基板としましたが、

上の抵抗基板だけ付け替えることができて別用途に転用しやすくなる利点もありました。

子基板については抵抗とリレーをベタGNDに配置した基板であり、

マイコン・電源基板とは分離するようにしており、ノイズ対策を行って音質に配慮した設計にもなっています。

アンバランス ボリューム基板構成 (2ch)

マイコン制御基板(親基板)×1、抵抗リレー基板(子基板)×1

バランス ボリューム基板構成 (4ch)

マイコン制御基板(親基板)×1、抵抗リレー基板(子基板)×2

(基板はL-HOT・COLD と R-HOT・COLDで使います)

音響用抵抗について

音響用抵抗については幾つか選択肢があります。

多くの抵抗はオーディオ専用として開発されたものではなく、

高精度品・高性能品あるいは特殊用途(軍用、計測機器用、航空宇宙用)などのもののうち音響的に評判が良いものをさしていることが多いと思います。

この中でとりわけ音質面で優れていてコスパ良好であるもののうち、音質定評がある表面実装(SMD)の 薄膜チップ抵抗 3216M (1206)

および MELF 0204 などを利用想定しています。

薄膜チップ抵抗 は情報量が多い高精細な音であるものもあります(ちょっと音が細く感じることもありますが)。

アキシャル抵抗 のようなリードが無い事もありプリント基板に高密度実装もでき

(更にリードのインダクタンス成分や抵抗成分を抑えるご利益もあり)、

その上安いなら表面実装を積極採用したくなります。

プリアンプであれば定格電力0.25W位のチップ抵抗で問題ありませんが、 高電圧アンプで200V弱の電流電圧変換抵抗(IV抵抗)として用いるには定格電力1Wが必要となります。 これら抵抗サイズに応じてチップ抵抗 5025M(2010) および MELF 0207 まで搭載できる大き目の基板も別途追加しまして、 複数種類の抵抗リレー基板を用意しました。

超高価なためお勧めはできませんが、 VISHAY製 の表面実装の 金属箔抵抗器(Bulk Metal Foil) を使うと最高ものもが作れるとは思います。

抵抗値の選定について

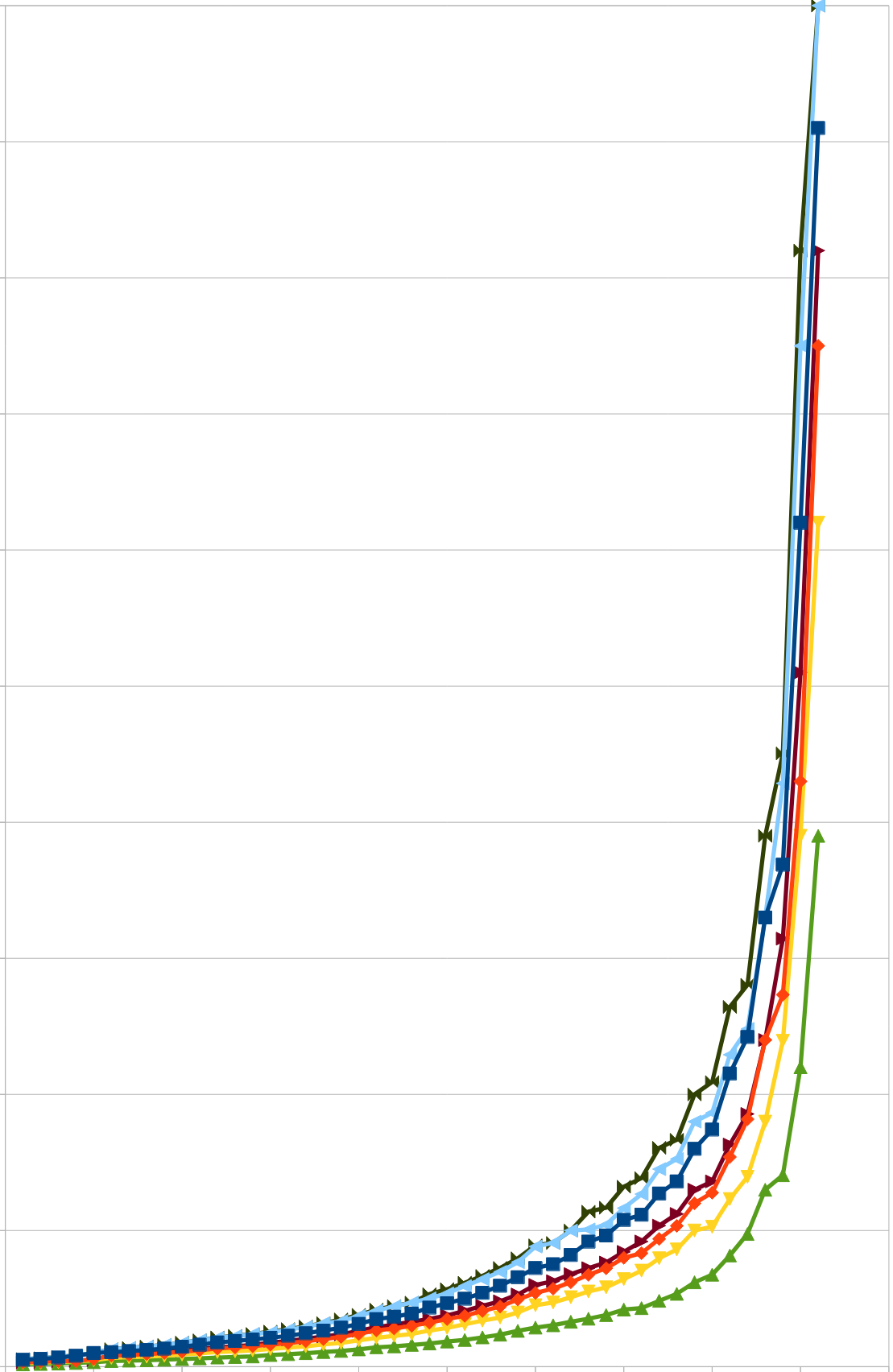

アッテネータの抵抗値選定の例です。並列8抵抗切替なので35~60段階になります。

何種類かの抵抗値の組合せを考えてグラフにプロットしています。グラフ左が全体、グラフ右が小~中の拡大です。

個人的には「滑らかさ」よりも、「普段使う音量での調整範囲を広くする(調整段階を細かくする)」ことを優先して選定しています。

また音量が小さな音源(入力ソース)もあるので最大ボリュームもそれなりに必要であり、並列抵抗接続ならではの抵抗値計算の制約から、

最大値抵抗はかなり大きくとる必要があります

(表計算ソフトで計算すると分かりますが、たとえ使用範囲がグラフ緑色だったとしても狙うべきはグラフ水色になります)。

ボリュームを使い勝手よく作るのは抵抗値選定がとても難しいと思っています。 個人的にリレー抵抗基板は5種類も作りましたがそれでも抵抗選定はまだ難しいと思っています。 なので高価な抵抗で作りたい場合であっても、最初は廉価な薄膜チップ抵抗で作っておき、まずは試行錯誤して抵抗値を決めることを強くお勧めします。

ただ数か月使ってみると、最小抵抗値は更に数分の一に小さくしたいと思うようになりました。 となると8個のリレー切替では抵抗組合せに無理があり、実現することが難しいと思うに至りました。 10個~12個のリレー切替があると良さそうです(16個は流石に不要)

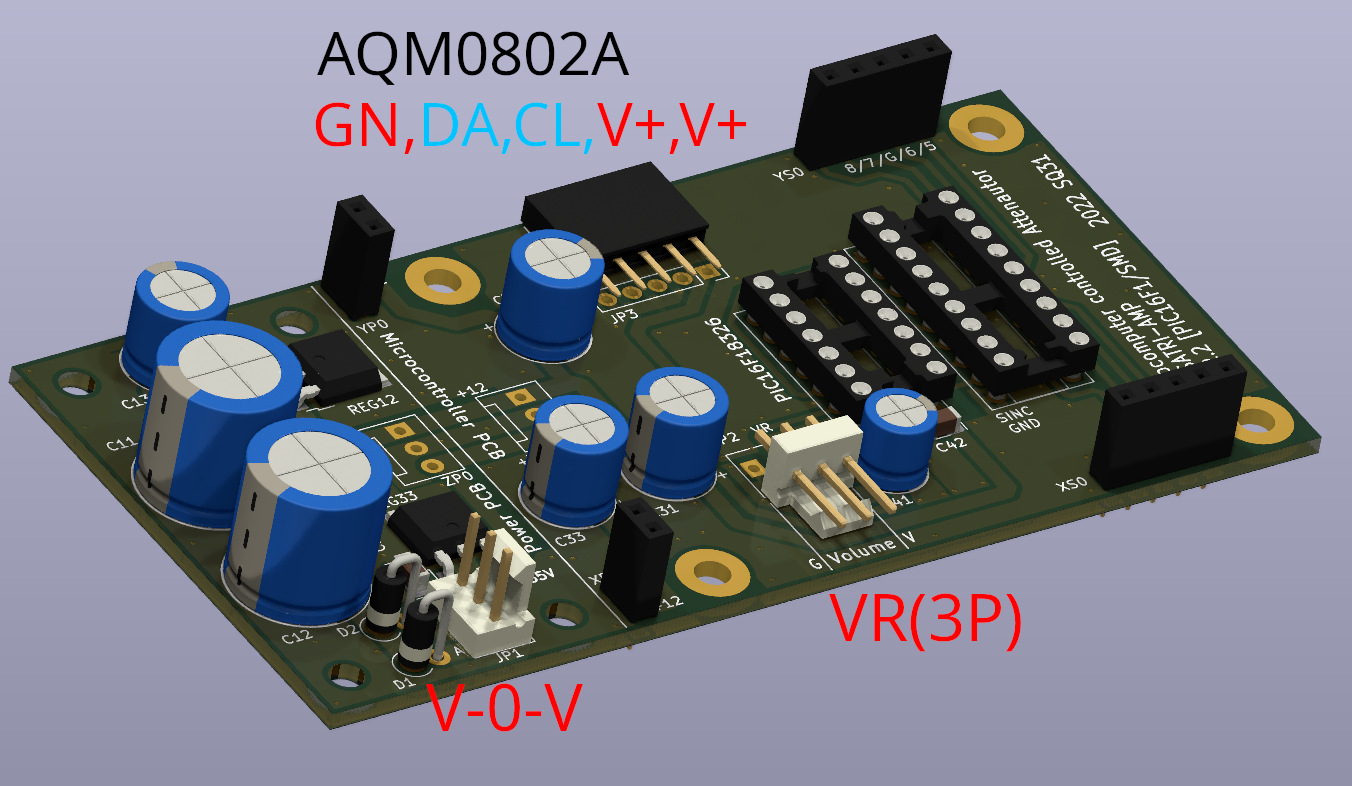

概要:PIC版 マイコン制御ボリューム (Relay-AT2/PIC + Relay-AT1)

写真

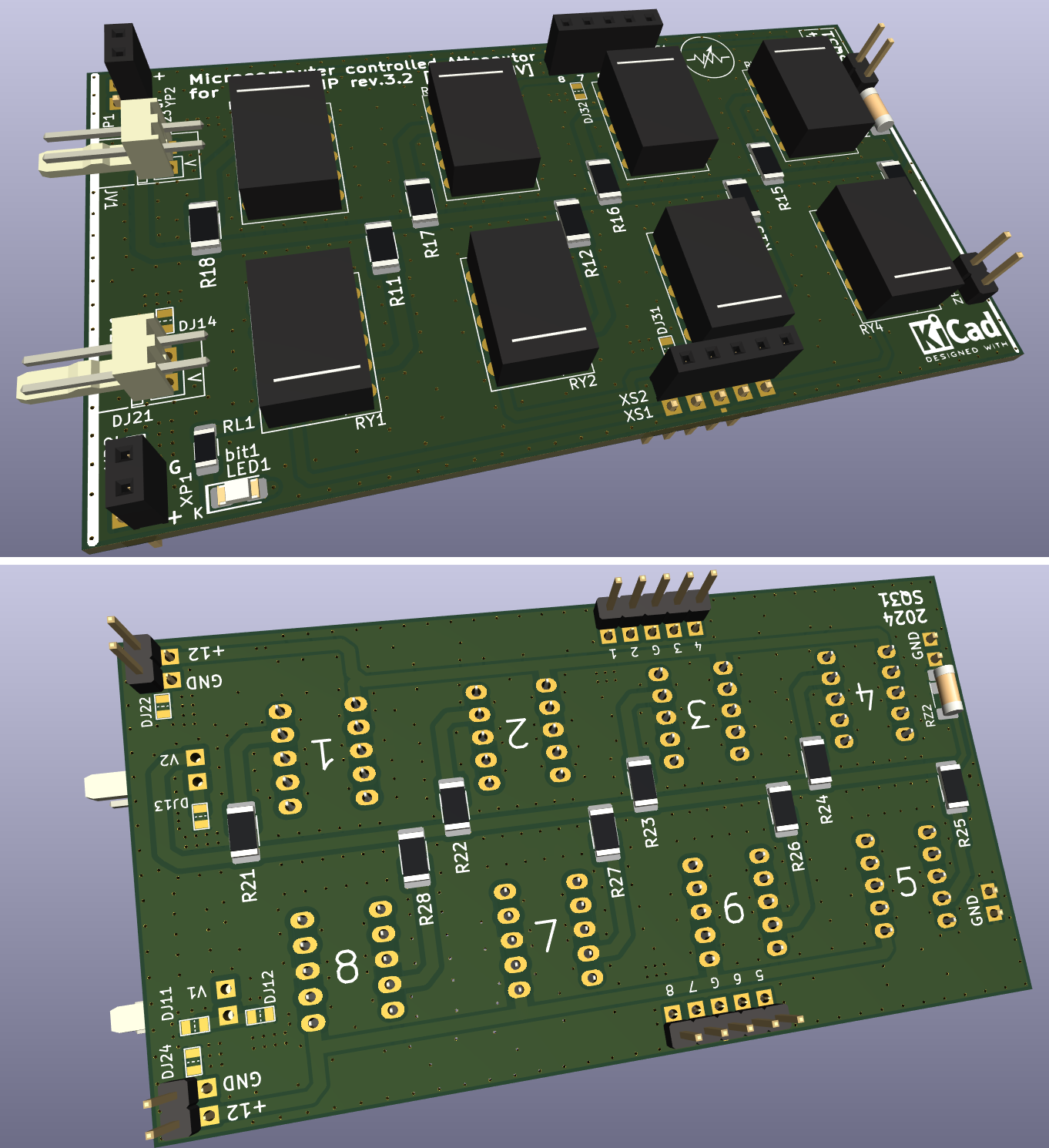

PIC版マイコン制御ボリューム 全体の写真です。

バランス 4ch版は3段基板となります。

電源回路(整流+平滑+定電圧)を搭載させたためサイズ都合で歪な形となってしまいましたが、

比較的コンパクトにできたので機器内蔵にもなんとか使えます。

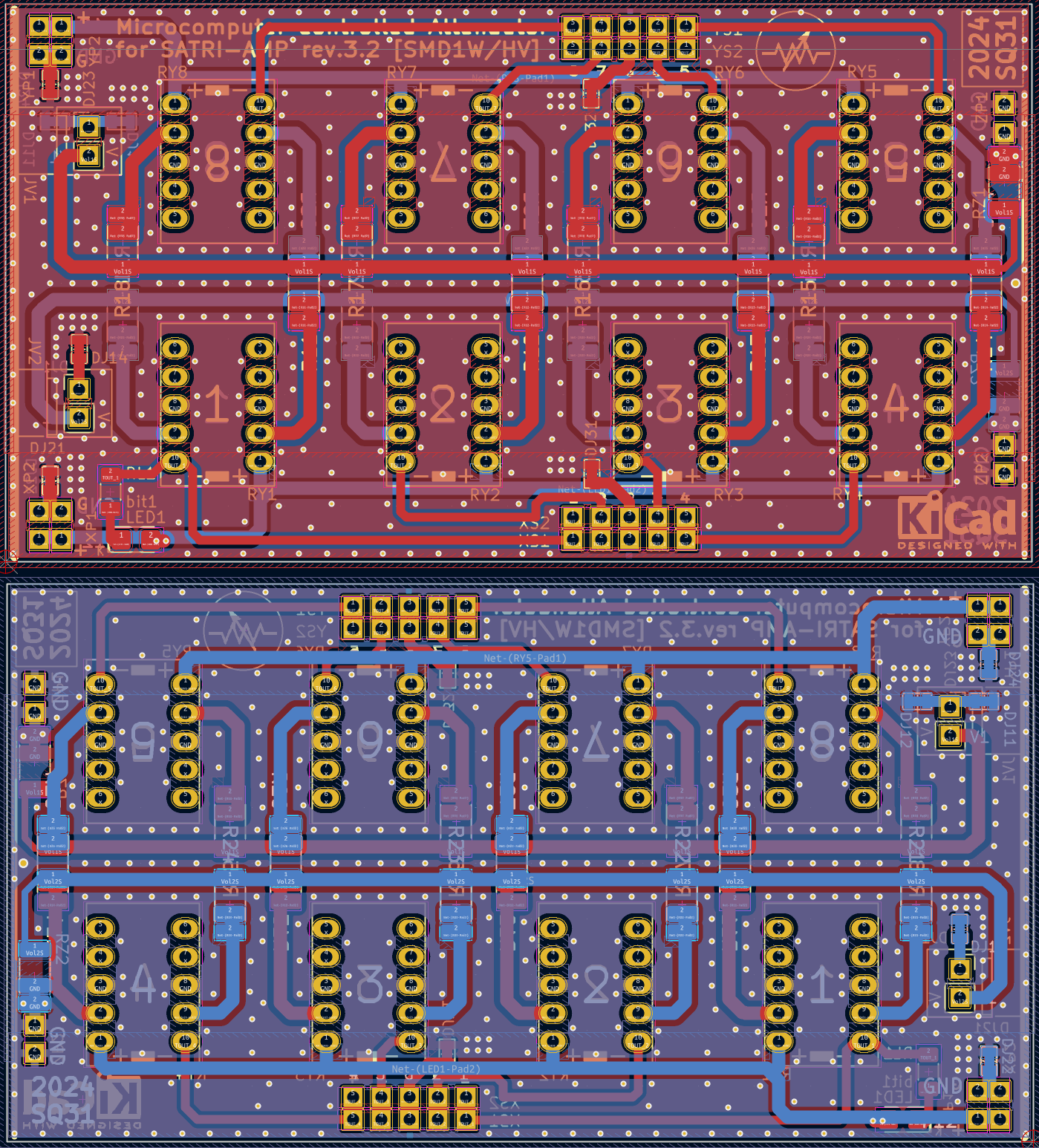

ボリューム子基板のリレー抵抗切替 v3.2 見直し版の写真です。

子基板作成も3回目となり、外周もビア付GNDで囲んでいたりと遠慮なくなりビアの数が増えています。

レジスト色は標準の緑の方が製造トラブル少なそうなこともあり、代わりに区別がつくようにシルク量も増えてます。

試作版・旧版

以前使っていた高音質ボリューム(アッテネータ)です。

写真は、セイデン製ロータリースイッチ SD-32NEG 2-2-23 を用いた SATRI回路方式アンプ 向け 抵抗切り替えアッテネータ です。

写真右が長らく使っていた VISHAY DALE NS-2B 無誘導巻線抵抗 (2代目アッテネータ)、

写真左が究極の音響用抵抗と評される VISHAY VAR 金属箔抵抗(Bulk Metal Z-Foil resistor(ただしOEM廉価品)、3代目アッテネータ)です。

驚くほど高額な抵抗ですが、(高精度抵抗ならではの)出てくる透明感ある音も一度聴いてしまうとより上位品を試したくなる魔性の音だと思っています。

(ちなみに1代目アッテネータには金属皮膜抵抗 DALE CMF55 を使っていました。とてもコスパ良好で中域量感出て悪くなかったです)

現在使っていないのは、マイコン制御ボリュームが細かい段階切替できるし、 ノイズ感を感じさせないという点においてはロータリースイッチ版を大きく凌駕しており、 (利用した抵抗の性能・価格差あるも)その音質自体もかなり迫れているという点があります。 そのほかロータリースイッチ版は課題もありまして、ボリューム絞ったときの回路安定性がよろしくなく音にマイナス影響が表れており (例:発振しやすくノイズ出易い)、 ボリューム大のときのS/N劣化してノイズ影響受けやすいといった点もあります。

マイコン制御ボリュームを使うとアンプ動作の安定度が格段に上がったうえに、ノイズ感がなくなり音質が明らかに向上します。

そういう音質以外の利点も含めて総合評価するとマイコン制御ボリュームがかなり優れていると評価できます。

初期段階のマイコン制御ボリュームです。

写真左はユニバーサル基板で試作したときのものです。

設計開始 2022年9月 、音出し 2022年10月 です。

初めて音が出た時は感動しましたし音質も結構良かったです。

この感動が以降の電子工作モチベーションになりました。

ただ基板裏面は0.6mmメッキ線の立体配線になっていて二度と作りたくない位に苦戦しています。

写真右は初めて作ったプリント基板である マイコン制御ボリューム V1です。

設計開始 2022年10月 、音出し 2022年11月 です。

何度も何度も基板設計を推敲して発注しましたが、今見るとかなり稚拙なプリント基板設計でした。

基板サイズが大きくて機器内蔵用には向きませんし、アキシャル抵抗をつかっていて昨今では選択肢が限られてしまうこともあり、この次の設計において抜本的に見直しました。

抵抗は VISHAY DALE RN-55 (一部 RN-60 ) ですが個人的にはDALE金皮抵抗( RN55 / CMF55 )は昔から好きな傾向の音だったのでよく使っていました。

ちょっと中低域が過多になりやすいですが、それも持ち味です。

利用法

マイコン制御ボリュームはバランスプリアンプで使うために設計したものですが、それ以外でも使用しています。

バクーンプロダクツ社 の製品 SCA-7511mk4 にて抵抗切替式アッテネータに交換して長らく使っていました。

写真左は直前まで使っていた、

セイデン製ロータリースイッチによる抵抗切替アッテネータ VISHAY VAR版(超高精度Zホイル オーディオ抵抗器)

です。VISHAY Z-FOIL金属箔抵抗のは異様に高解像度で生々しい音であり、一段上だと一聴してわかります。

しかし現在はロータリースイッチ版からマイコン制御ボリューム版に置き換えています。

マイコン版でも使用する抵抗を選び抜いてかなり迫ることが出来ましたし、ボリューム絞った時の回路安定度がとてつもなく改善し、

使い勝手の良さとノイズ感の低減などの音質メリットも高く評価しています。

ちなみに SCA-7511mk4 ですが、出力 MOSFETを TOSHIBA 2SK405 / 2SJ115 に置き換え、電源平滑を

nichicon UPW 低インピーダンス品に置き換え、

電圧電流変換抵抗をVISHAY Z-FOILチップ抵抗(OEM廉価品)に置き換えるなど色々手を入れています。

元々搭載されている 東芝 2SK2232 / 2SJ334 は情報量ゴリゴリの音過ぎて音の癒しが足りませんでした、こういう時は 旧型MOS-FET に交換ですね。

電源平滑コンデンサには Panasonic の 低インピーダンス品 が使われていましたが大人しい控え目の出音でした。

バクーンプロダクツ社 のアンプ製品には長らく サン電子工業(SUNCON)製 ME-AX 低インピーダンス品 が使われていたのですが、

昨今の部品ひっ迫で見直されたようですね。ME-AX はボーカルのバランスが良く中高域がまとまり癖が少なくて大好きな電解コンデンサだったのですが、

昨今は手に入りません。

そんなときネット評判を調べて試した低インピーダンスの中では nichcon UPW が ME-AX を超える音質だと感じました。

感想・反省点・今後の課題

人生初のマイコン電子工作、人生初のプリント基板設計&海外発注、人生初のプリント基板設計CAD利用 etc、

初めてのことばかりで刺激的な日々で大変勉強になりました。最初期は稚拙な設計でしたが無事に音が出た時にはとても感動しました。

基板を何度も作り直しているわけですが、

ベタGNDなどネット上の技術資料を多数読み込んだ上で、

プリント基板設計にて工夫したこと1つ1つが音質向上につながったことを実感できたことも他のプロジェクトに良い影響を与えています。

取り組んでよかったプロジェクトとなりました。

音質については既に申し分は無いのですが改善点はあります。1つ目はPICマイコン設計の敷居の高さ、2つ目は音量調整の使い勝手です。

1つ目、PICマイコンは自分には必要十分ですが、別途書き込み機器(ライター)が必要なこともあり着手までの敷居が高いと感じています。

別マイコンとして、事例が多い arduinoマイコン等 も検討しています(raspberry pi picoは保留)。

2つ目、音量調整は普段使う範囲では問題無いのですが、もっと小音量が欲しいと感じることが多い状況です。

抵抗8個切替では小音量~大音量を滑らかにカバーすることは困難であるため、

抵抗10~12個に増やすことを想定します。こうなると PIC 16F18326 ではI/Oピンが不足するので arduino化 と併せて検討したいと考えています。

なお多ピン Microchip PIC 16F18346 を使う案が容易ではあるのですが保留です。

コンポーネント:Relay-AT2/PIC 詳細 (ボリューム親基板・制御PIC版 v2 (8切替))

概要

『 Relay-AT2/PIC 』は高音質マイコン制御ボリュームの親基板(制御基板)です。後述の子基板(抵抗基板)と組み合わせて利用します。

作業時期は、着想 2022年9月 、ユニバーサル基板試作・音出し 2022年10月 、

前作V1基板 設計着手 2022年10月 、V1基板 音出し 2022年11月、

今回V2基板 設計着手 2022年12月 、V2基板 音出し 2023年1月 です。

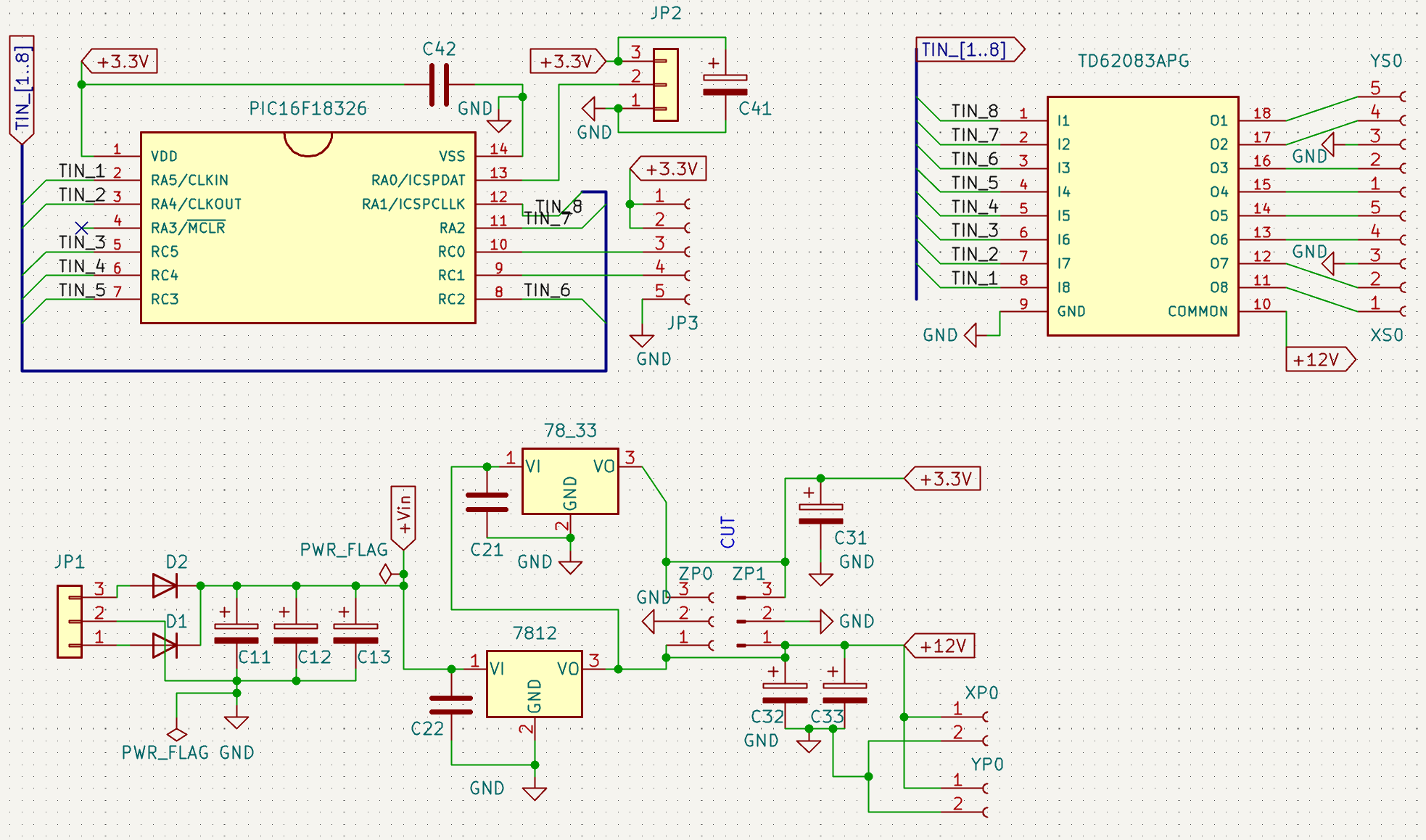

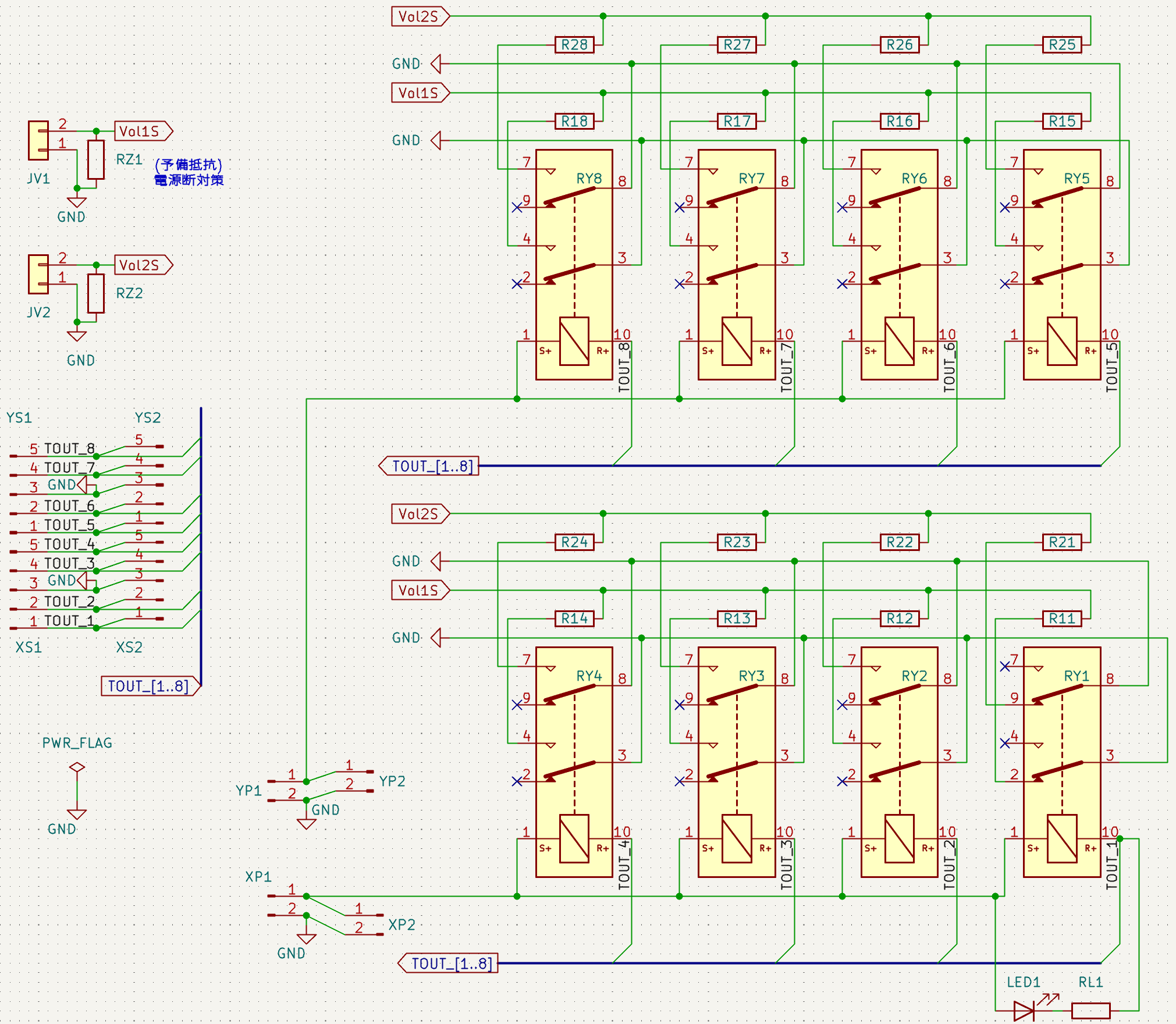

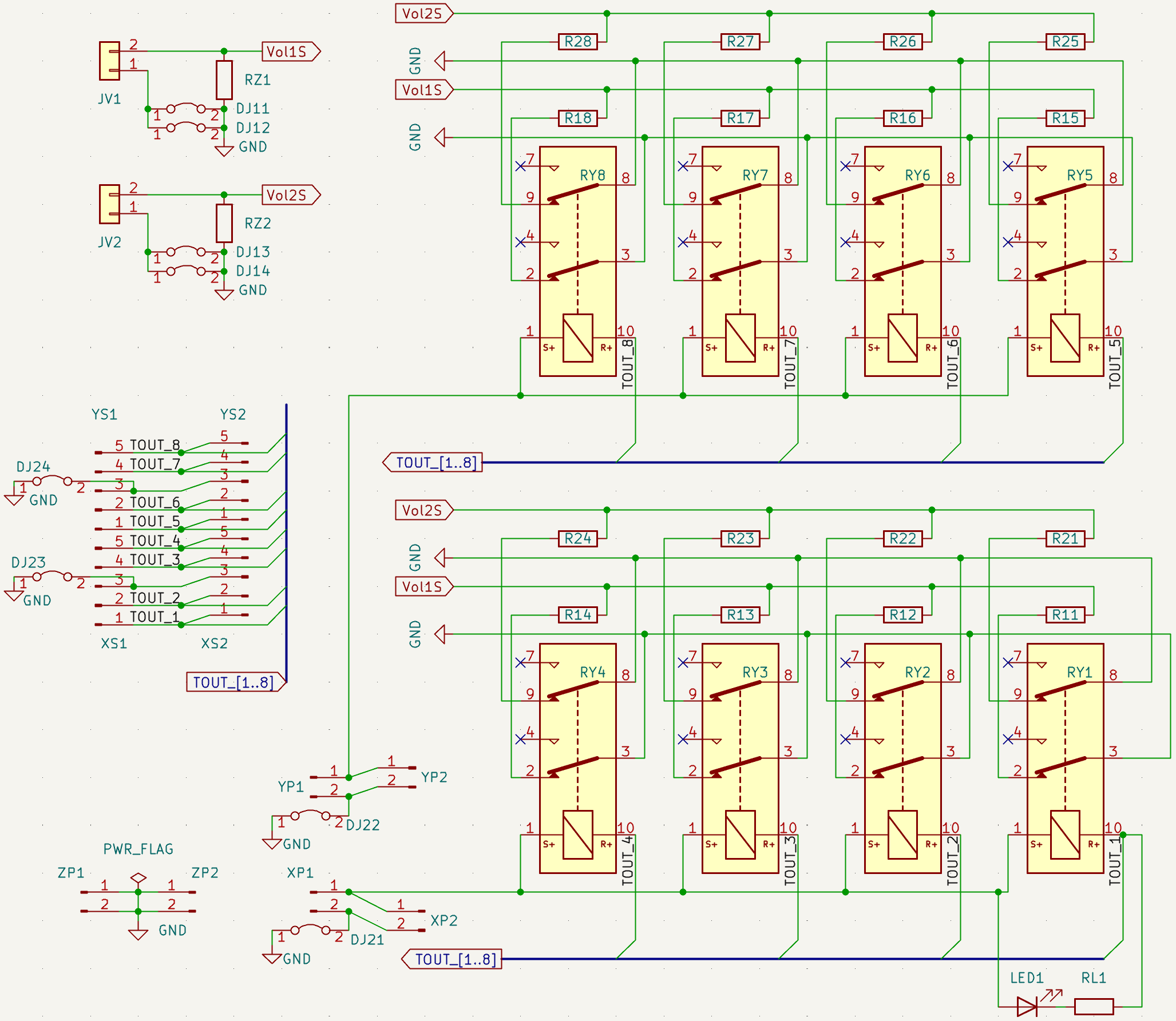

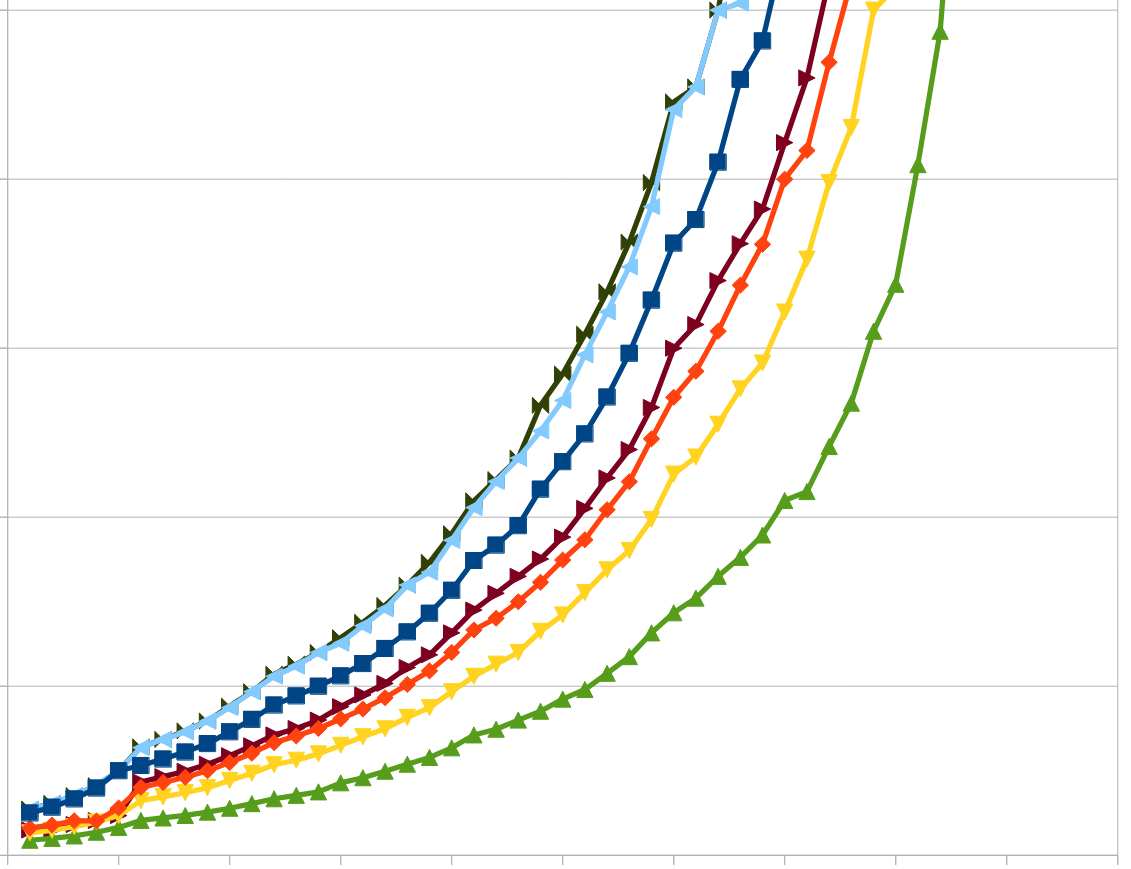

回路図

マイコンによるアッテネータ電子制御について

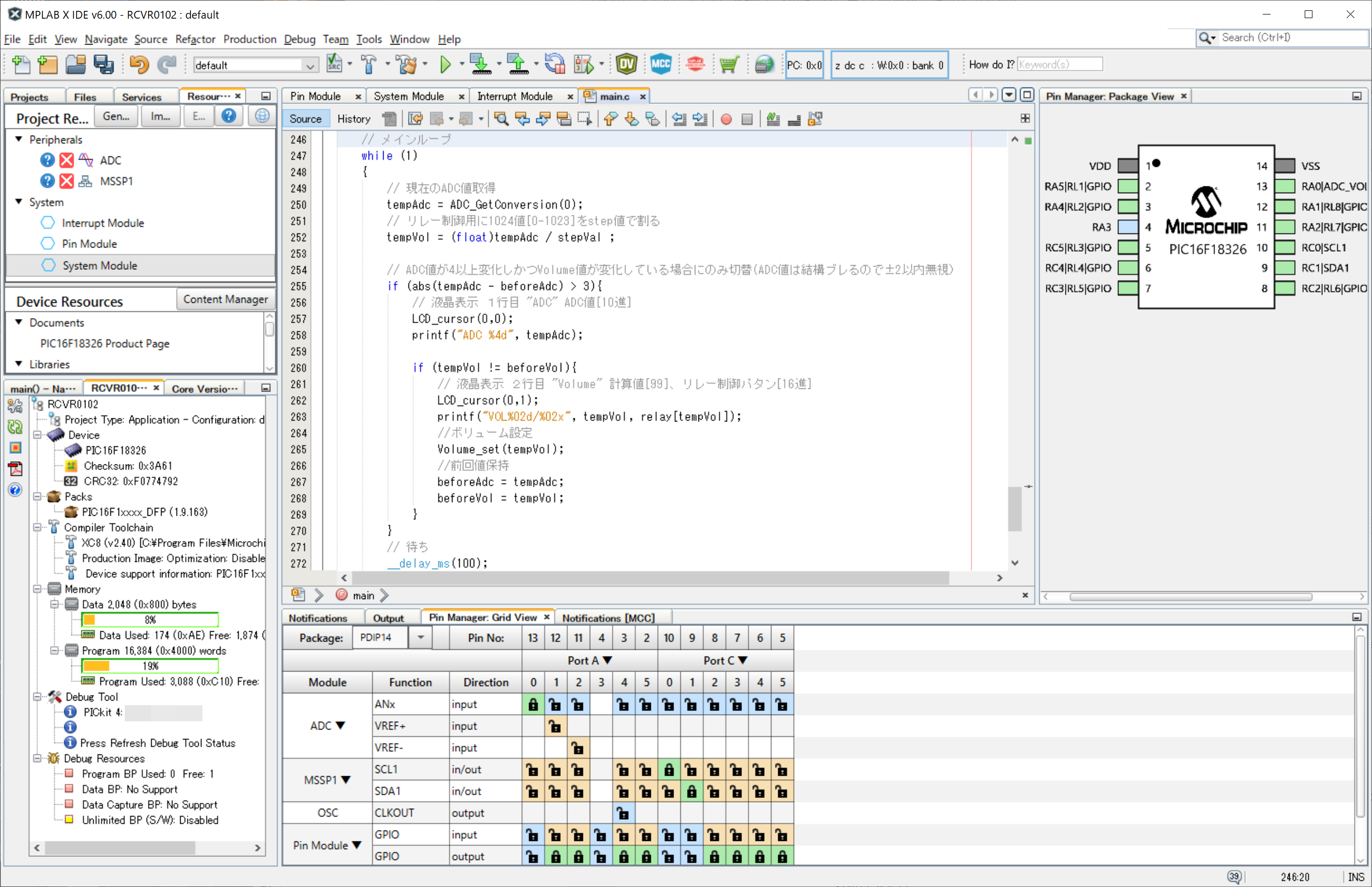

電子制御ボリュームについて、制御用マイコンはマイクロチップ製 PIC16F18326 としました。

同系列の他マイコンの使用可否は未確認です(例: PIC 16F18325 、 16F18324 等)。

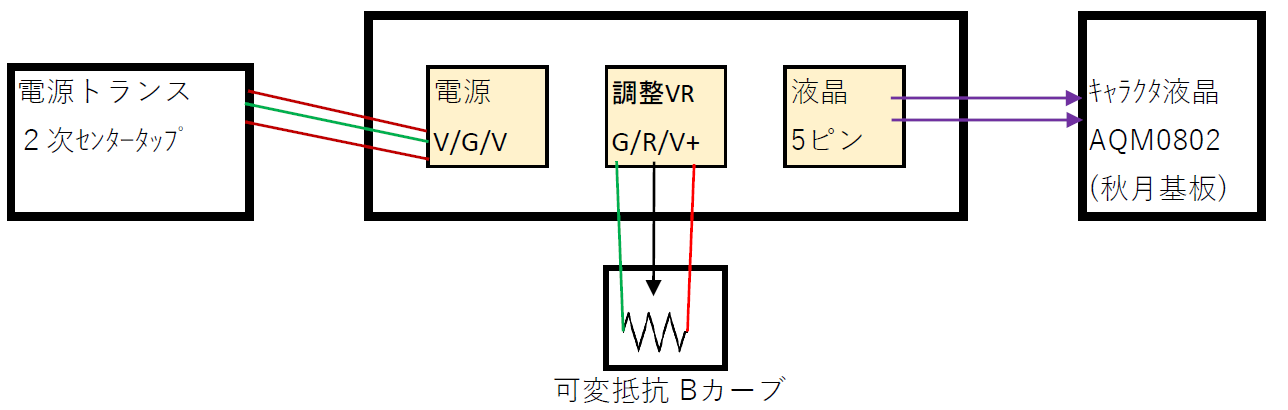

抵抗値切替の仕組みですが、マイコンに接続した 操作用アナログボリューム(Bカーブ)の電圧をマイコン入力してA/D変換します。

16F1シリーズのA/Dは 10bit の 1024段階ですが、

これをプログラム内の変換テーブル(変換表)を使って30~60段階位に読み替て、8個のリレーのオンオフを制御します。

なお電源オフのときに回路オープンしないように、リレーオフのときに信号通電するようにします(※基板作り直しになったとても大事な配慮)。

PICマイコンからリレーを直接駆動できないので、実際には途中に トランジスタアレイ を挟んでいます。

またリレー切替のプログラムについても、単に切り替えれば良いというものではありませんでした。

リレー動作時間を考慮する必要もあり、ボリューム切替時に回路オープン(抵抗値:∞)とならないように一工夫必要です。

あとA/D変換値が放っておいても多少ブレるのですが、これで不意に不必要に切り替わらないようにプログラム配慮も必要でした。

マイコン制御基板は電源回路を内包していますが、電源トランスなどは別途取り付ける必要があります。

(プリアンプやヘッドホンアンプのトランスを共用するのは可能)

あと現在値の表示にキャラクター液晶を使えるようにしています。

こういうこともネット上にあるマイコンの膨大なノウハウを導入して即実装できるのは大変ありがたいですね。

マイコンのプログラムは マイクロチップ社の統合開発環境 で行いました。

無償ライセンス版でも必要十分です。

VisualStudio等 を使っていれば恐らく大丈夫とは思いますが、

マイコンならではの設定画面やお作法があり、ネット上の解説記事を参考にしてサンプル作って慣れたほうが良さそうです。

書き込む際には秋月「ICSP書き込みアダプター」キットを使っています。

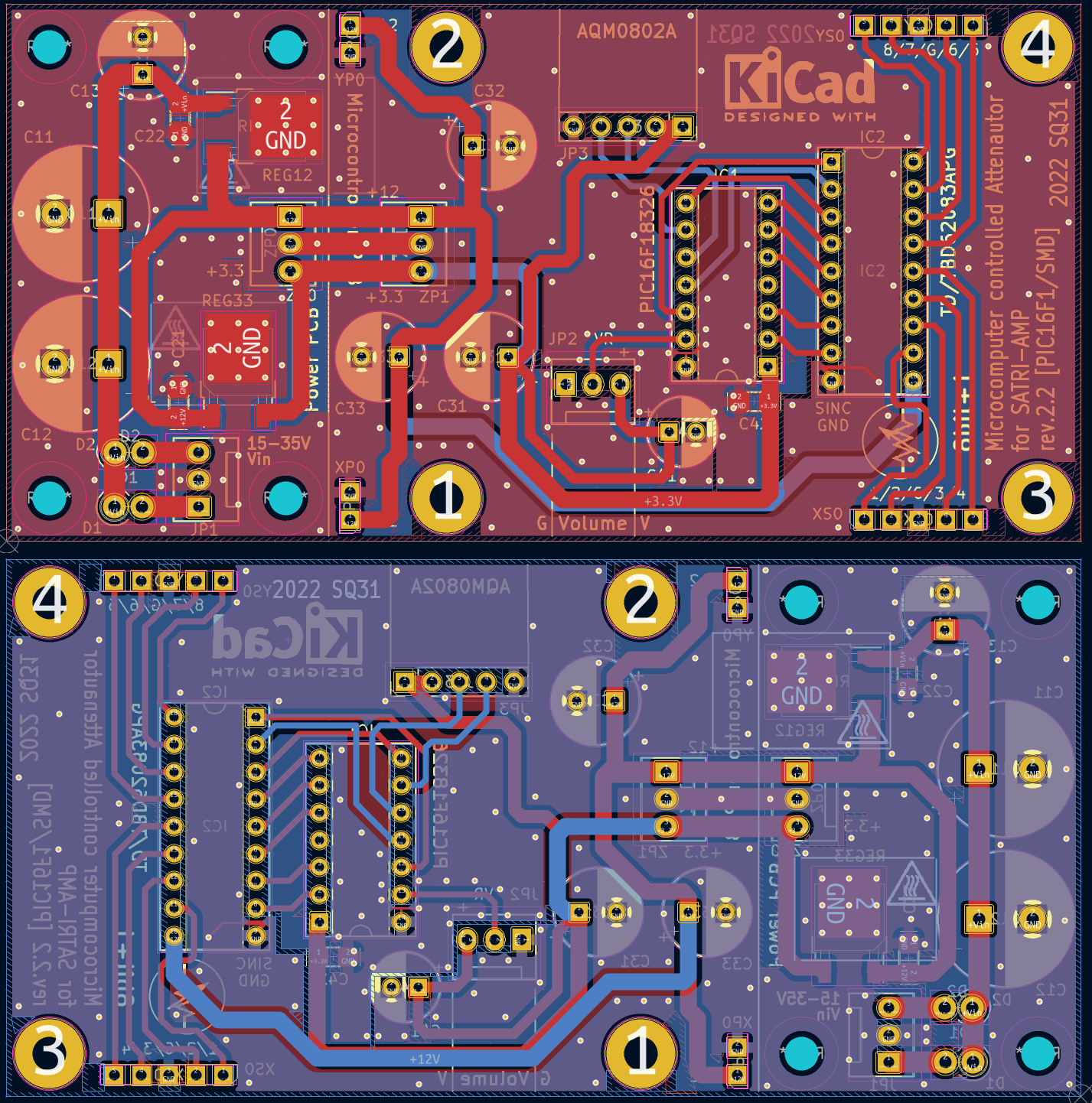

基板デザイン

プリント基板は2層(表・裏)です。

消費電力は大きくなく基板放熱すると十分過ぎるほどです。

3.3Vレギュレータは入力電圧範囲が狭いので12Vレギュレータにぶら下げています。

(当初v2.0基板では3.3側も整流平滑したものから取っていましたが、

トランス電圧が高いと正常動作せずパターンカット&ジャンパ修正が必要でした。v2.2基板にて見直しました。)

念のためトランジスタアレイの電流がコントロール用ボリュームなどに影響を与えないようにベタGNDは区切って離しています。

テスト

ボリューム親基板(制御基板)だけではテストが難しいので、後述のボリューム子基板を作ってから一緒に動作確認します。

なおキャラクター液晶を使う場合は表示が正しいか、調整ボリューム位置が左端で最小・右端で最大になるかをデバッグ確認しておきます。

設計補足、部品留意点、製造留意点

- 本記事では詳細省略しますが、マイクロチップ社のライター pickit (PICkit4、PICkit5、SNAP など)が必要です。 プログラムについては無償開発環境 MPLAB X IDE にて開発を行うことができます。

- リレー制御ですが、8回路ともにリレーオフで抵抗接続するようにします。 これは電源オフの時、あるいは電源オンオフ操作のときに、ボリュームが回路オープンとならないようにするための配慮です。 回路オープンさせてしまうと SATRI回路方式 では 大きなポップノイズ が発生することがあります。

- 最小ボリュームを除き、使う抵抗は概ね3個程度に抑え、 抵抗値の極端に大きいものと小さいものの組合せも除外することにしており、255段ではなく35~60段に収めています。 (並列接続で熱雑音等ノイズが悪化するわけではありませんが、抵抗値の選定方針としてそのようにしました。)

- プログラムも使い勝手を反映して何度か改善しています。 ボリューム切替時のリレー制御としては、"旧8bit値" → "新旧8bit AND値" → "新8bit値" と遷移させていまして、 切替時に回路オープンとならないようにしています。 またリレー動作時間配慮して切り替えています(今回リレーでは2msec仕様なのでそれ以上待ってから切替操作)。 またA/D変換値は放っていても結構ブレるので、 A/D新旧値である程度の差異がなければ切替対象外とするようにしています。

- マイコンもいきなり基板を作らずにブレッドボードで色々試行錯誤しています。

マイコンのGPIOピン設定とかも最初はチンプンカンプンでしたし、PICの入力専用ピンはデータシートみてもなかなか分からなかった罠でした。

そして最初の最初にプログラムで表示するとしたらやはり Hellow World! ですよね。

キャラクター液晶はトライアンドエラーで設計すすめるのに大変役に立ちました。

コンポーネント:Relay-AT1/0.2W 詳細 (ボリューム子基板・リレー抵抗切替 v2 (0.25W/2回路/8切替))

概要

『 Relay-AT1/0.2W 』は高音質マイコン制御ボリュームの子基板(抵抗基板)です。前述の親基板(制御基板)と組み合わせて利用します。

作業時期は、V2.0 設計着手 2022年12月 、V2.0 音出し 2023年1月 です。

表面実装の薄膜チップ抵抗 3216M (1206) およびMELF 0204 あたりの利用を想定してデザインしています。

なおV2.0基板では、電源オフのときに回路オープンとなりポップノイズが出る不備がありました。設計ミス、考慮不足でした。 そのためリレーオフで全抵抗接続するように見直したものがV2.2基板です。マイコンのプログラムも合わせて修正しました。

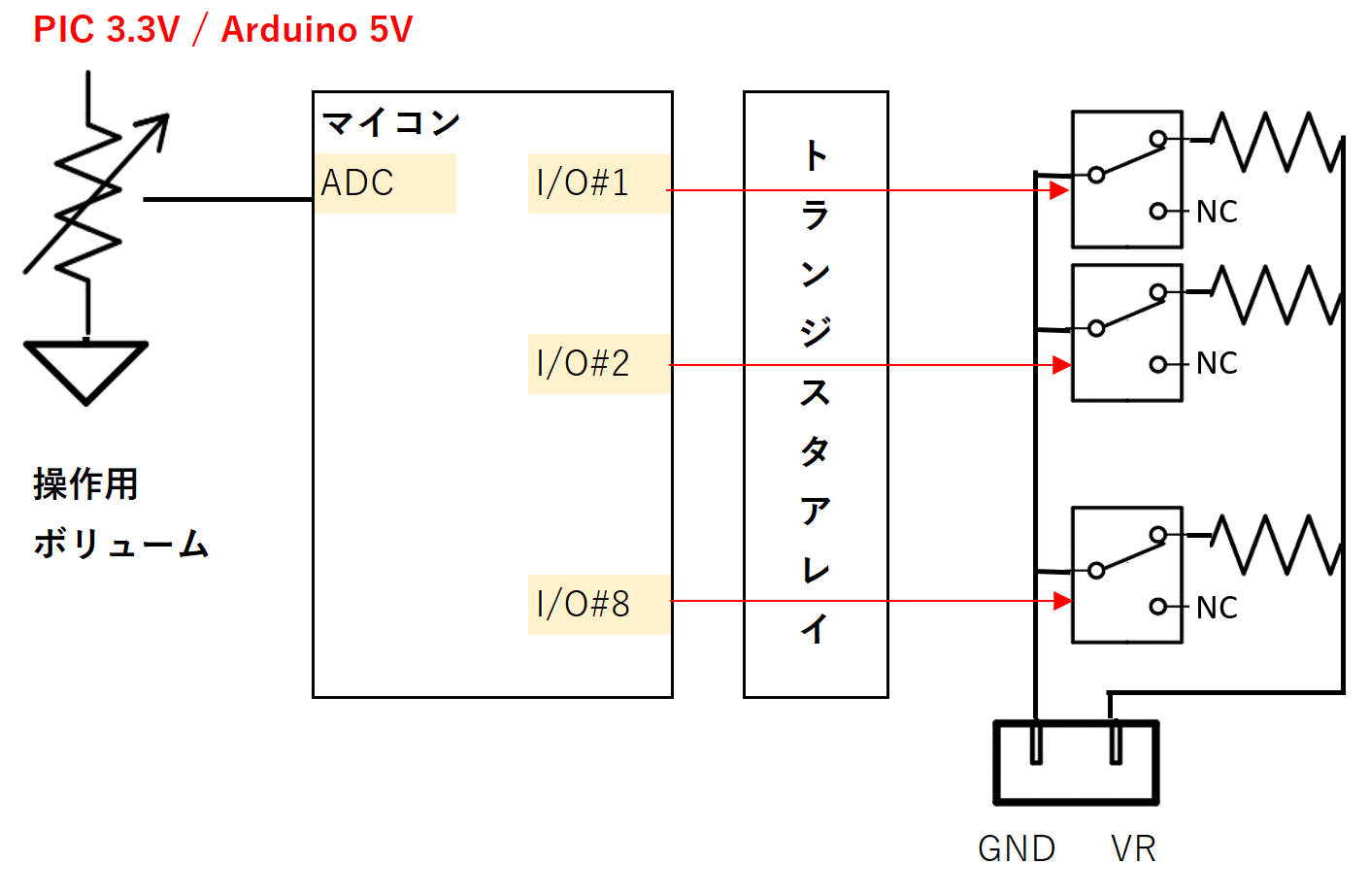

回路図

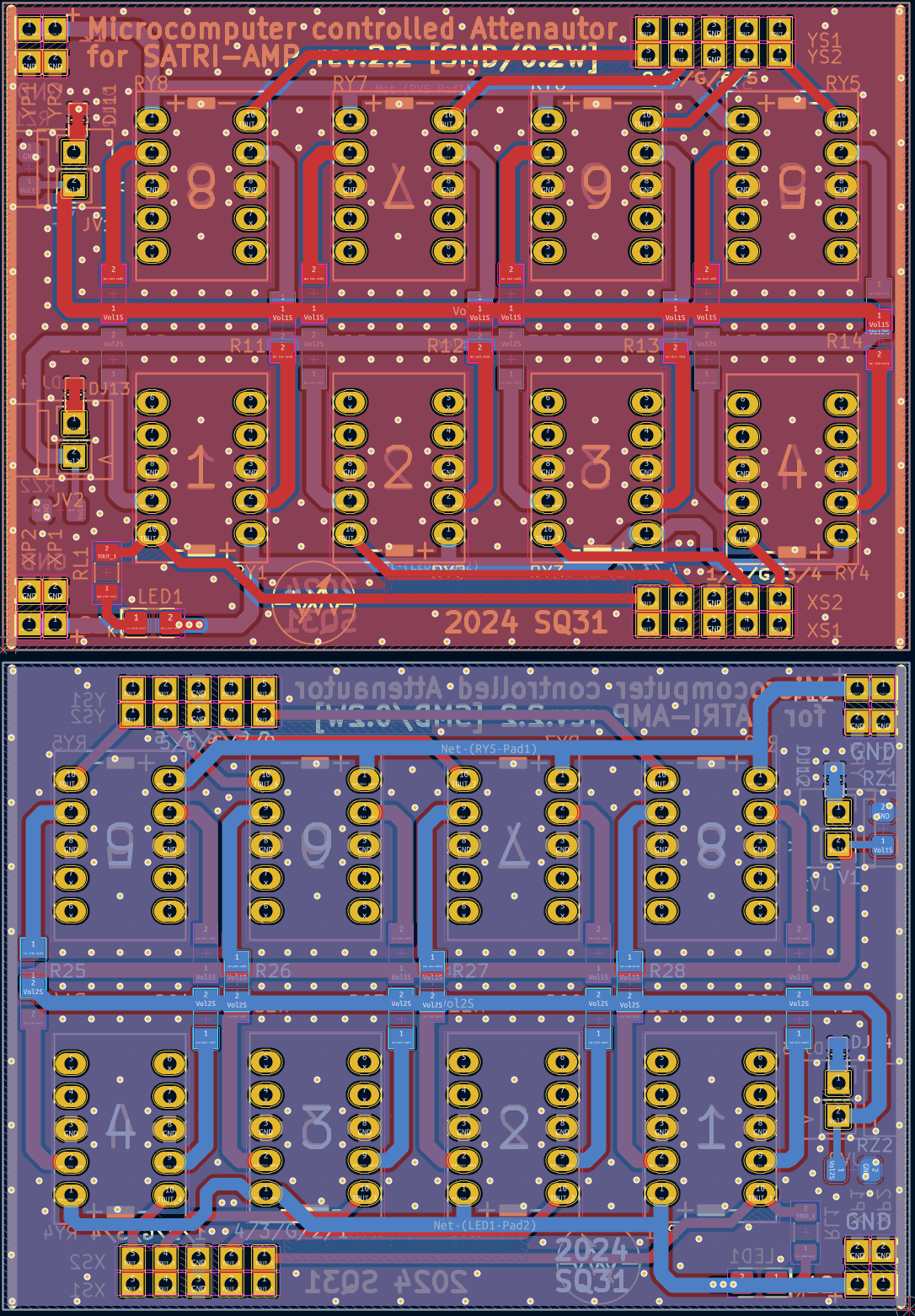

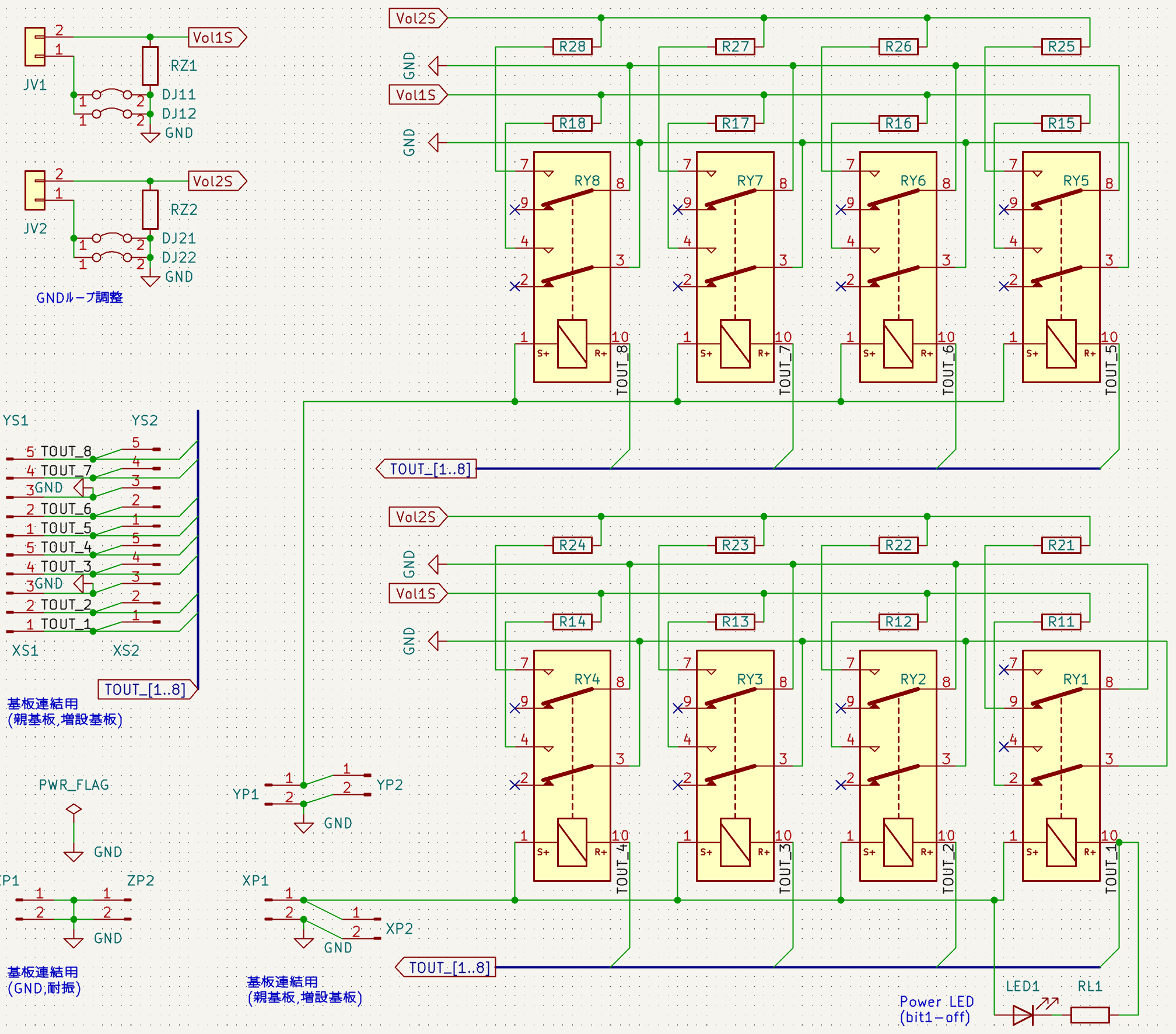

基板デザイン

プリント基板は2層(表・裏)です。

十分なビアを配置することでインピーダンスを一定にさせています。抵抗に繋がる信号線についても十分太くしておき、

ビアを打ったガードGNDで囲むように配慮しています。外周もビア付GNDで囲んでいます。信号ラインと電源ラインも距離を確保しています。

ノイズ対策は正直経験がないのでネット上の技術解説を出来るだけ取り込んでみたのですが、

無対策に比べてどれほど効果があるのかはよく分かっておりません。

計測・テスト

製造後の動作確認では、制御用のボリュームを最小から最大まで変化させて、抵抗リレー基板の抵抗値が想定した値になっていることを確認します。

また電源オフの時にも想定抵抗値となることも確認します。

テスターを使い、制御用ボリュームを最小~最大まで回してみて抵抗値が想定通りであること、スムーズに切り替わる事、

ステレオ2ch・バランス4chそれぞれが同じ抵抗値となること、

放っておいても制御用ボリュームがブレて勝手に切り替わったりしない事、

あるいは切替時に回路オープン(導通無し)となったりしないこと等、使い勝手含めて確認するようにします。

設計補足、部品留意点、製造留意点

- リレーには2回路C接点の信号用リレーを選択しています。音質的にも通信機器用途が想定された品が良さそうです。 なお信号用リレーにはこれよりサイズが小さいものも多数ありますが、本形状は複数メーカーから出ており、特価品があることから採用を決めています。

- 設計では、マイコン制御「 PIC 16F18326 + TBD62083APG 」都合で8個のリレー操作になっています。

(必須ではありませんが、常時接続の9個目の高抵抗(RZ)をつけられる予備パターンを用意しています。 この予備抵抗を使うと調整段階は1段だけ増やすことも可能です (全リレーOPENを最大値とするよう要プログラム見直し)。評価しましたが最終的には未使用です。) - オーディオ電子工作では、電子部品が本領発揮して、かつ、自分の耳が慣れるまで時間がかかるものがあると思っています。

この抵抗切替式アッテネータというのは音量により抵抗を使ったり使わなかったりしますし、どちらかと言えばエージングに時間がかかります。 個人的には2週間~1ヶ月くらいして、ふと音が良くなったかな?!とじわじわ感じることが数回ありました。 製作直後の出音に一喜一憂せず気長に構えたほうがよいです。 なお最小ボリューム位置にて全抵抗接続としている場合は、そこの位置で音流しつつ放置するとエージングを早く進めることが出来ると思います。

コンポーネント:Relay-AT1/1.0W 詳細 (ボリューム子基板・リレー抵抗切替 v3 (1W/2回路/8切替))

概要

『 Relay-AT1/1.0W 』は高音質マイコン制御ボリュームの子基板(抵抗基板)です。前述 Relay-AT1/0.2W の定格電力向上版です。

親基板(制御基板)も同様に必要です。

作業時期は、V3.0 設計着手 2023年10月 、V3.0 音出し 2024年2月 、V3.2 音出し 2024年10月 です。

最初に作成した子基板 Relay-AT1/0.2W において使っていた0.4W MELF抵抗(または0.25W薄膜チップ抵抗)ですが、 静電型ヘッドホン用アンプ(高電圧アンプ入力増幅段)の電流電圧変換抵抗(IV抵抗)として使うと定格電力をオーバーしてします。 たとえ音楽信号だったとしても定格オーバーには違いないので長期利用で損傷する可能性がありました。 そこで1.0W MELF抵抗を主に使うこととして、リレー抵抗の子基板のみ大型化させることとしました。 基板を分けて設計したことで全体を作り直す必要もなく助かりました。

表面実装の抵抗としては MELF 0207 のほか、薄膜チップ抵抗 5025M (2010) ~ 3216M (1206)

あたりの利用を想定したデザインにしています。

なおプリアンプ用途でもこちらの子基板 Relay-AT1/1.0W を使っても問題はありませんが、基板サイズが一回り大きい点に注意がいります。

なおV3.0基板では、電源オフのときに回路オープンとなりポップノイズが出る不備がありました。設計ミス、考慮不足でした。 そのためリレーオフで全抵抗接続するように見直したものがV3.2基板です。マイコンのプログラムも合わせて修正しました。

回路図

基板デザイン

プリント基板は2層(表・裏)です。

前に作ったボリューム子基板 Relay-AT1/0.2W と回路自体は同じですがプリント基板は細々見直しています。

より高電圧の信号を扱うことから導体間隔クリアランスを広げています。

信号線についても十分太くしておきビアを打ったガードGNDで囲んでいます。外周もビア付GNDで囲んでいます。

そのためビアが膨大になっています。

あと念のためベタGNDのループを切ることができるパターンを用意しましたが、今のところは繋げたままで問題はありません。

計測・テスト、設計補足、部品留意点、製造留意点

Relay-AT1/0.2W を参照。

概要:arduino版 マイコン制御ボリューム

検討中

arduinoはGPIO数も多いので同時に10~12切替にも対応させる予定。

より廉価なRaspberry Pi Picoを使うことも検討。

コンポーネント:ボリューム親基板・制御arduino版 (12切替)

高音質マイコン制御ボリュームの親基板(制御基板)です。検討中。

コンポーネント:ボリューム子基板 (1W/12切替)

高音質マイコン制御ボリュームの子基板(抵抗基板)です。検討中。