![]() 記事作成中 Under construction

記事作成中 Under construction

プロジェクトについて

はじめに

本プロジェクトは、SATRI回路技術 を使った 自作プリアンプ (RCA入力・アンバランス)、および、 簡易ヘッドホンアンプ を設計・製作します。 プリント基板としては1種類のため製作物を「 プリアンプ兼ヘッドホンアンプ v1 」と呼称することとします。

必要となる部品

部品の詳細は各サブプロジェクトを参照してください。

| 主要部品 (サブプロジェクト) | 数量 | 備考 |

|---|---|---|

| プリアンプ基板 | 2 | PRIAMP-W |

| ハイブリッドIC | 2 | SCCM-UT、SCCM-LE、SCCM-ME など ※本家 SATRI-IC もちろん可 |

| 入力バッファ (モジュール) | 4 | HBD、HBC、FBT、OPBC※ いずれか ※OPBCの場合、プリアンプ利用時はOPBC-Aが4個、出力トランジスタ外付け時はOPBC-Aが2個&OPBC-Bが2個 |

| マイコン制御 ボリューム (2ch) | 0~1 | Relay-AT2/PIC v2 + Relay-AT1/0.2W v3 (1.0W版も可) ※音質は落ちますが、普通のボリュームも可(2連・10kΩ・Aカーブ、東京光音やアルプス製など)。 ただし50kΩ・100kΩは音量調整範囲が狭いので非推奨です。 |

| 低電圧電源 (定電圧安定化電源) | 0~1 | PS2L v2 ULNR または PS2L v1 ※正負安定化電源 ±12V ~ ±18V があればそちらでも可 |

背景・目的

本プロジェクトは下記に当てはまれば検討してよいと考えます。プリアンプであれば私の本命は XLRバランスプリアンプ です。

- モジュール部品をテストする基板が必要 (想定:入力バッファ、ハイブリッドIC、マイコン制御ボリューム)

- 単体プリアンプ を作成したい(RCA端子、アンバランス)

- 内蔵プリアンプ回路 を作成したい(機器内蔵、パワーアンプ前段)

- 簡易ヘッドホンアンプ を作成したい(習作)

2024年3月、モジュール部品の動作確認テストするのに ユニバーサル基板 でテスト基板を作るのが面倒ということで、 急遽、既存「プリアンプ基板 v1」 を改善した「新プリアンプ基板 v2」を用意しました。 簡易的とはいえヘッドホンも多少は鳴らせると思います。

留意点

- SATRI回路技術( サトリ回路 )を用いた無帰還プリアンプです。次の特徴があります。

- SATRI回路方式のゲイン調整による音量調整

- DCサーボによる出力オフセット電圧のキャンセル

- 低ESR電解コンデンサ の多用(ポリマー固体電解コンデンサ、スイッチング電源用の低インピーダンス電解コンデンサの使用)

- 表面実装部品の多用(コスパ良く精度良好の部品使用)

- (オプション)超高音質ボリューム (電子制御ボリューム(マイコン制御・抵抗切替式アッテネータ))

- プリアンプ用途を想定したものです。ヘッドホンアンプ用途としては音は出ますが

オマケ的対応なので最善な回路ではありません。

- 製作にはオシロスコープが必要です。 詳細は「工具について」にまとめました。

- 回路定数を見直すこともあります。最初から高額部品などは投入しない方が良いと思います。 暫く使ってみて使い勝手なども評価して、そのうえで音の傾向をみて部品交換することを推奨します。

- 固体電解コンデンサを多用しているので本領発揮まで数十時間の通電が必要です。 部品メーカー(旧:佐賀三洋工業、現:パナソニックインダストリー社)の技術資料にも ハンダ付け後に本領発揮するまで100時間程度必要というような記載があります。 特に通電開始後の数時間は激変するため出音を即判断しないでください。

プリアンプ兼ヘッドホンアンプ v1

写真

プリアンプ兼ヘッドホンアンプ全体の写真です。

主要回路である プリアンプ基板 PRIAMP-W (PRIAMP V2)基板2枚に、

ハイブリットICを2個、

バッファ モジュールを4個を搭載して、

簡易ヘッドホンアンプ用途として動作検証にて鳴らしているところです。

ボリュームは動作確認用の 東京光音電波 2CP-601A10K (2連・Aカーブ・10kΩ)を使っています。

動作確認用のヘッドホンは オーディオテクニカ の耳掛け型 ATH-EW9 です。

プリアンプ基板は、主要部品をモジュール化しており差し替え可能です。

写真:左は製造直後の ハイブリットIC モジュール SCCM-UT に差し替えてオシロスコープで計測しています。

写真:右は製造直後の 入力バッファモジュール HBD v2 に差し替えて動作検証しています。

個人的にはこのテスト基板としての使用法が主です。

基板について簡易ヘッドホンアンプ用途としたのは、設計・製造したモジュールの音傾向の違いを比較評価するためです。

なお一般的なボリューム(アルプス電気、東京光音 製など)ではなく、

抵抗切替式のアッテネータ を導入すると大幅音質改善につながります。

写真左は昔使っていたロータリースイッチ版(セイデン製 23段階)、

写真右はその後継として開発設計した 電子制御ボリューム版(マイコン制御ボリューム) です。

写真右のは表面実装部品やGNDベタなどの恩恵もありノイズ感が大変少ない優れたボリュームです。

回路図

各コンポーネント(部品サブプロジェクト)それぞれの回路図を参照してください。

接続図

各コンポーネントの組合せ方について説明します。

なお利用法により接続する端子が異なります。

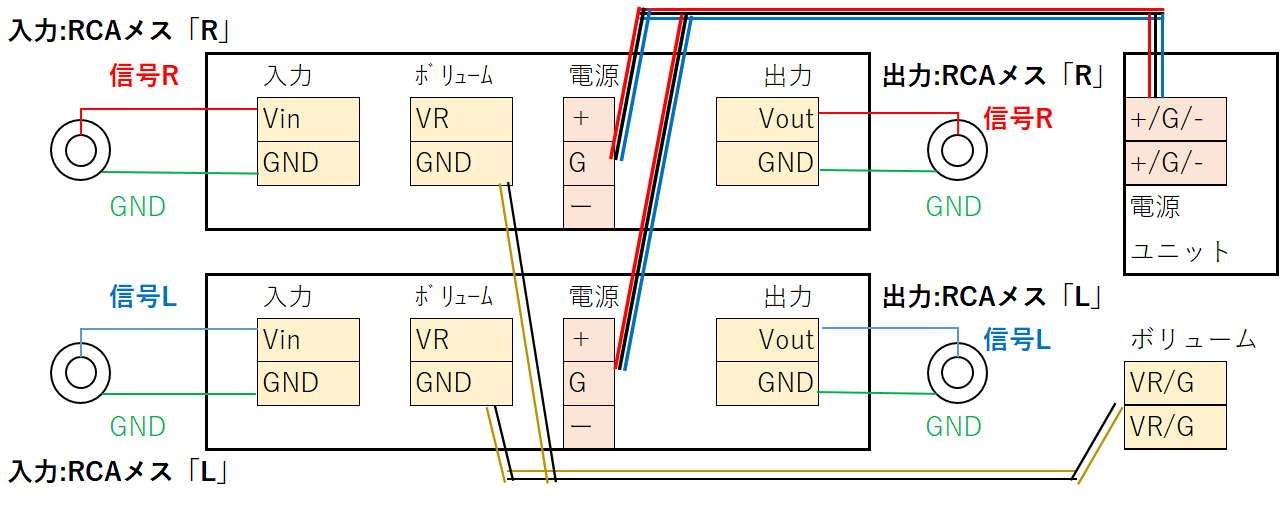

プリアンプ利用の場合(アンバランス接続)

各コンポーネント部品は単体で動作確認テストを済ませておきます。

- プリアンプ基板「PRIAMP-W」

※ハイブリッドIC「SCCM」、入力バッファ「HBD(HBC)」 モジュールを搭載済

※PRIAMP-W は「プリアンプ用途」で部品実装する必要あり - マイコン制御 ボリューム「Relay-AT2/制御基板」+「Relay-AT1/0.2W 抵抗基板」

プリアンプ基板の入力、出力にRCAコネクタを接続します。配線ケーブルはシールド線を使用します。

ボリュームについてもシールド線を使って接続します。なおボリュームを絞った時に抵抗が最小値となるように繋ぎます(信号線が可変側)。

電源ユニット(±12V(±18V))から電源ケーブルを接続します。電源配線ケーブルには3本ツイスト線が望ましいです。

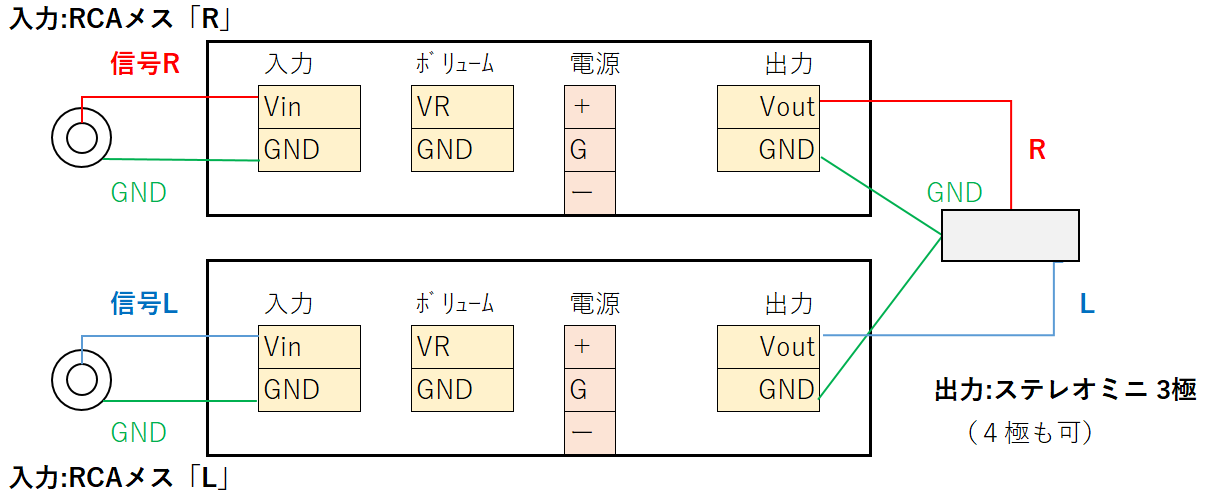

簡易ヘッドホンアンプ利用の場合(アンバランス接続)

各コンポーネント部品は単体で動作確認テストを済ませておきます。

- プリアンプ基板「PRIAMP-W」

※ハイブリッドIC「SCCM」、入力バッファ「HBD(HBC)」 モジュールを搭載済

※PRIAMP-W は「簡易ヘッドホンアンプ用途」で部品実装する必要あり - マイコン制御 ボリューム「Relay-AT2/制御基板」+「Relay-AT1/0.2W 抵抗基板」

接続については上記「プリアンプ利用の場合」とほぼ同じですが、出力についてはステレオミニ端子(3極)などのヘッドホン接続端子を使います。 配線ケーブルはシールド線を使います。

電源・その他

電源ユニットのみで先に動作確認を行っておきます。正常な電圧出力が確認できてからプリアンプ基板に接続するようにします。

- 低電圧電源「PS2L」

電源ユニットには電源トランス、インレット(電源ケーブル接続用)、およびヒューズを取り付けます。配線ケーブルには3本ツイスト線を使います。

なおマイコン制御ボリュームを使う場合はトランスから分岐させて電源接続します。

計測・テスト

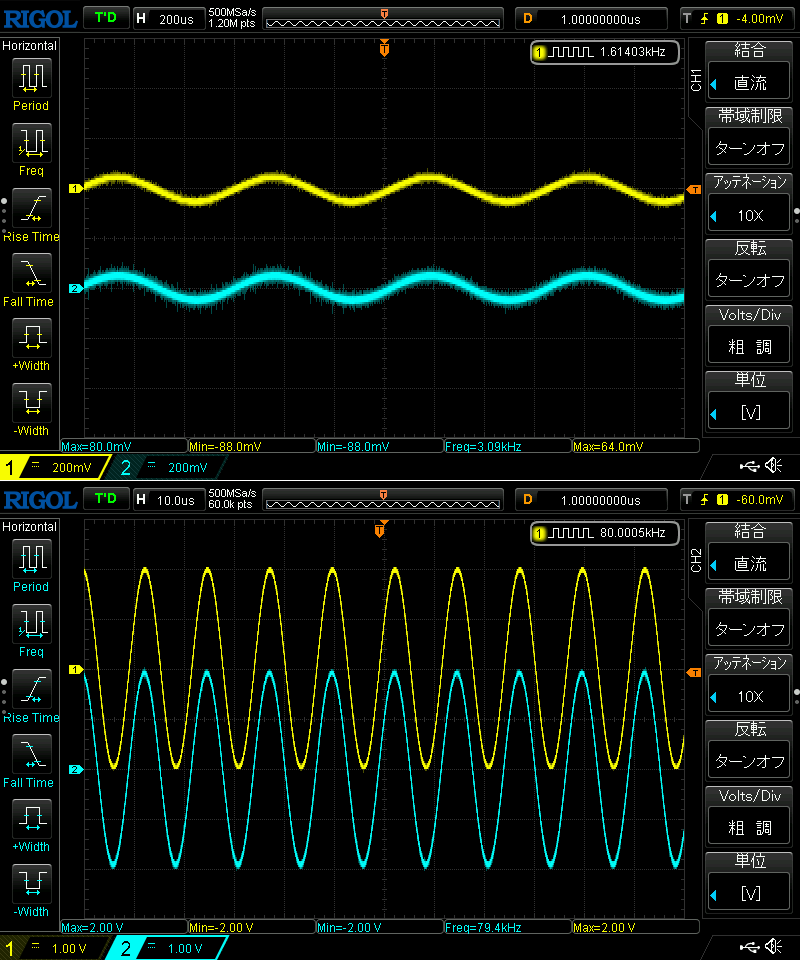

オシロスコープにて順次計測を行っていきます。

最初は入力0V(入力とGNDをショート)にて出力にオフセットが出ていないか安全性を順次確認します。

次にサイン波を入力して詳細確認を行います。

波形:上は、小信号だと発振観測することがこれまでに数回あったため確認しています。

波形:下は、80kHzサイン波を入力したときの2chステレオの出力波形です。

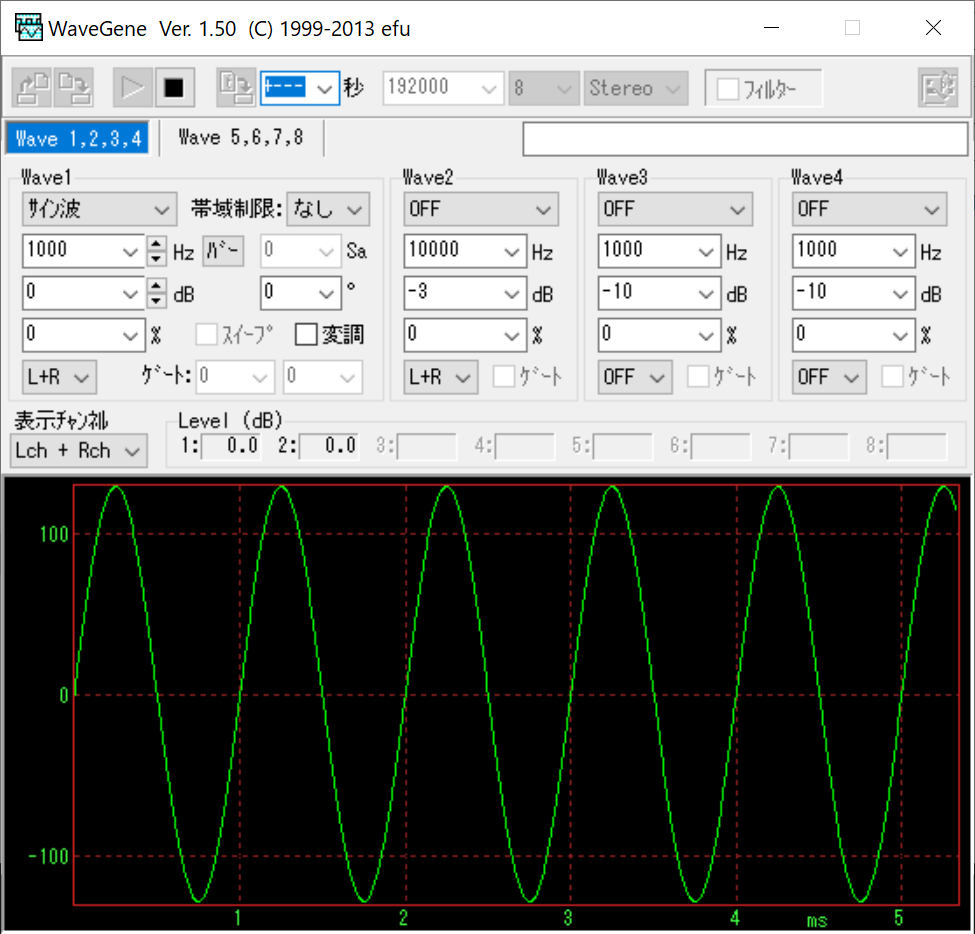

テスト入力信号のサイン波の発生にはPC用の信号発生ソフトを使っています。efuさん作の WaveGene というソフトです。

2024年9月からweb archiveではなく本家からダウンロード可能となっています。

https://efu.sub.jp/soft/wg/wg.html

PCサウンド機能を使うことになるのですが、 きっちりテスト信号出すなら廉価品でいいのでDTM入門機とかのオーディオインターフェイスが良さそうです。

設計補足、部品補足、製造補足

- 簡易ヘッドホンアンプですが、TO-126 サイズの NPN/PNPトランジスタ 用パタンも一緒に追加しています。 音について評判もよい 東芝 TTA004B/TTC004B あたりを想定したものです。 アイドリング電流はエミッタ抵抗R31、R32などで決まってしまいます。 そのためあまり小さな抵抗値にすることができません。あるいは流すなら放熱板にトランジスタ固定する必要が出てきます。

- プリアンプや簡易ヘッドホンアンプの音量は、電圧電流変換抵抗(VI抵抗)および 電流電圧変換抵抗(IV抵抗)の比で決まります。

音質を優先するならば抵抗値は小さい方が望ましいです。

ただ音量調整ボリュームに市販品(2連・10kΩ・Aカーブ品)を使うと音量調整範囲が狭い可能性があります(例:ボリューム位置9時で大音量とか)。 この場合とりあえずの対処法としては電圧電流変換抵抗(VI抵抗)を大きな値に変更するとボリューム調整範囲が広がり使い勝手が向上します。 - 音色の調整はなかなか難しいのですが、比較的影響がある部分、 ①使用する抵抗(薄膜チップ抵抗、MELF抵抗など)、 ②使用するコンデンサ(固体電解コンデンサのメーカー変更)、 ③アイドリング量(ヘッドホン用途ならエミッタ抵抗、プリアンプ用途ならオフセット調整の可変抵抗)、 ④電源ユニットの平滑コンデンサ、⑤予備パタンへのコンデンサ追加(MLCCやフィルムコン) などで調整することになると思います。

- オシロスコープにて発振が見つかった場合、各コンポーネント記事記載のチェック箇所をそれぞれ確認するようにします。

感想・反省点・今後の課題

出音については解像度高くて容赦のない音かもしれません。

プリアンプについて設計製造するのは3種類目、プリアンプのプリント基板を設計するのも2個目になります。 設計不備の見直し、不満箇所の見直し、最新回路技術への見直しetc、 数多くの改善を再度行ったものです。今の所は改善予定はありません。