![]() 記事作成中 Under construction

記事作成中 Under construction

プロジェクトについて

はじめに

本プロジェクトは、SATRI回路技術 を使った XLRバランス入力・XLRバランス出力 の自作プリアンプ 「 XLRバランスプリアンプ v2 」を設計・製作します。

必要となる部品(関連サブプロジェクト)

| 主要部品 | 数量 | 備考 |

|---|---|---|

| プリアンプ基板 | 4 | PRIAMP-W |

| ハイブリッドIC | 4 | SCCM-UT、SCCM-LE、SCCM-ME など ※本家 SATRI-IC もちろん可 |

| 入力バッファ (モジュール) | 8 | HBD、HBC、FBT、OPBC-A いずれか |

| マイコン制御 ボリューム (4ch) | 0~1 | Relay-AT2/PIC v2 + Relay-AT1/0.2W v2 (1.0W版も可) ※音質は落ちますが、普通のボリュームも可(4連・10kΩ・Aカーブ、東京光音やアルプス製など)。 ただし50kΩ・100kΩは音量調整範囲が狭いので非推奨です。 |

| 低電圧電源 (定電圧安定化電源) | 0~1 | SSDRV PowerSupply2 v2 ULNR または SSDRV PowerSupply2 ※正負安定化電源 ±12V ~ ±18V があればそちらでも可 |

背景・目的

スタックス製イヤースピーカーを長年愛用しています。

いくつかの製品を使ってきましたが大変素晴らしいと思っています。

ただし既存製品の イヤースピーカー専用アンプ 「ドライバー」 について

音量調整ボリューム(アルプス製などのボリューム部品)には当初から満足していませんでした。

特に小音量~中音量にかけて音が痩せるというか密度に満足できず、音の心地よさにも少し物足りなさを感じていました。

当初使っていたドライバ SRM-300 では

ボリューム回路をショートカット等々して外部プリアンプを取り付けて使っていました。

これにより小音量でも音が痩せず密度ある音となり、満足できる心地良い出音になって長年愛用していました。

(※ただしメーカー修理保証がなくなるし、ドライバーは高電圧回路も内蔵しており危険性があり改造は推奨しません)

2019年12月、STAX社の新製品 SRM-700S が発売されることになり、自分が長年欲しかった製品仕様であり予約購入しました。 しかしやはり満足できなかったボリュームについては、SRM-700S標準機能のボリュームパス(バイパス・EXTERNAL)を使いショートカットして使うこととし、 別途、外部プリアンプを用意することにしました。 使っていたDACがXLRバランス出力があり、SRM-700SにもXLRバランス入力があることから、最適と思われた XLRバランスプリアンプ v1を製作することにしました。

ここでバランスプリアンプ v1の主要部品、プリアンプ基板 SATRI KIT-1002 は2007年にバクーンプロダクツ社から販売されたもので(2022年時点)15年以上前に設計された古い基板であり、

(最新回路技術である)高精度化したモジュール部品や高精度ボリュームの良さを十分に引き出せないと思うに至りました。

バランスプリアンプ v1 には不満もあり(後述)、最新のSATRI回路技術を導入したプリアンプの再作成が必要だと思い立ちました。

そして本プロジェクト、バランスプリアンプ v2 につながります。

経過

2007年9月、STAX SRS-2050A セットを購入。

2008年8月、STAX SRM-300 ボリュームをショートカットし、外部SATRI回路方式プリアンプ(アンバランス仕様)による音量調整に変更。

自作プリアンプには SATRI KIT-1002 プリント基板を2枚使用。

2019年12月、STAX SRM-700S 購入。

2020年1月、SATRI KIT-1002 プリント基板を4枚使用して「XLRバランスプリアンプ v1」を製作(※以前の製作物)。

2022年11月、本プロジェクト「XLRバランスプリアンプ v2」を計画して作業着手。2022年12月、XLRバランスプリアンプ v2 の音出し成功。

2024年2月、XLRバランスプリアンプ v2 はサブ機に降格。

2024年11月、新IC(SCCM-UT v1)、新電源(SSDRV PowerSupply2 v2 ULNR)に部品更新して暫定メイン復帰。「XLRバランスプリアンプ v2.5」と呼称。

2025年3月、新入力バッファ(HBD v2)に部品更新。

留意点

- SATRI回路技術( サトリ回路 )を用いた無帰還プリアンプです。次の特徴があります。

- SATRI回路方式のゲイン調整による音量調整

- DCサーボによる出力オフセット電圧のキャンセル

- 低ESR電解コンデンサ の多用(ポリマー固体電解コンデンサ、スイッチング電源用の低インピーダンス電解コンデンサの使用)

- 表面実装部品の多用 (コスパ良く精度良好の部品使用)

- 超高音質ボリューム (電子制御ボリューム(マイコン制御・抵抗切替式アッテネータ))

- XLRコネクタを用いたバランス接続は4つの信号(左/右 × HOT/COLD)がありプリアンプ回路が4つ必要となります。

もし上流がアンバランス接続である場合は「プリアンプ兼ヘッドホンアンプ」の回路が適します。

- 製作にはオシロスコープが必要です。 詳細は「工具について」にまとめました。

- 回路定数を見直すこともあります。最初から高額部品は投入しない方が良いと思います。 暫く使ってみて使い勝手なども評価して、そのうえで音の傾向をみて部品交換することを推奨します。

- 固体電解コンデンサを多用しているので本領発揮まで数十時間の通電が必要です。 部品メーカー(旧:佐賀三洋工業、現:パナソニックインダストリー社)の技術資料にも ハンダ付け後に本領発揮するまで100時間程度必要というような記載があります。 特に通電開始後の数時間は激変するため出音を即判断しないでください。

XLRバランスプリアンプ v2

V2 写真

XLRバランスプリアンプ v2 全体の写真です。

主要回路であるプリアンプ基板4枚には、

ハイブリットICに購入品 SATRI-IC-UL を×4個、

バッファ モジュール HBD を×8個を搭載しています。

また マイコン制御ボリューム(4ch版)にて音量調整しています。背面には XLR端子オス・メス(出力・入力)があります。

STAX SRM-700S は「BYPASS・XLR」モードにて使用します。

設計・製造した主要コンポーネントです。

写真上は プリアンプ基板です。主要部品をモジュール化しており差し替え可能となっています。

写真下は マイコン制御ボリューム です。

基板3段重ねとなっており、下から制御基板(Relay-AT2/PIC)、ボリューム子基板(Relay-AT1/0.2W)×2枚という構成です。

V2.5 写真

諸事情でサブ機からメイン機に再昇格のときにコンポーネントを入れ替えました。

写真左はプリアンプ基板ですが、ハイブリッドICは SCCM-UT v1 に、電源子基板(LT3042/LT3093)をチャンネル毎にプリ基板直結しています。

モジュール組合せ設計方針のお陰で精度向上が図れました。

写真右は全体でして、下段は電源(整流平滑・前段レギュレータ)、ケースは適当過ぎるので作り直したい所ですが運用には問題無いので妥協して放置しています。

試作、旧版 V1 写真

写真左は以前購入した SATRI KIT-1002 基板を使った初代 XLRバランスプリアンプ v1 の動作確認時のものです。

バラック状態ですが STAXイヤースピーカー から出てきた音に感動して苦労も吹き飛びました。

写真右は各モジュールをケースに取り付けた時のものです。この外側に金属カバーを取り付けます。この状態で長い間利用していました。

写真左にある黄色のボリューム回路ですが、ebayで購入した

中国製のリレー切替ボリューム です。

詳細は省略しますが、ボリューム位置をA/D変換(※8bitのA/D単機能チップ(マイコン未使用))しており、その8bit出力にてそのままリレーを直接制御しています。

ボリュームを切り替えると瞬間的に回路オープン(抵抗:無限大)となり SATRI回路方式では大きなポップノイズが発生 します。

また単純A/DもあってA/D値がブレるようで何もしなくてもボリュームが変動してポップノイズが発生していました。

このストレスを我慢して2年半使い続けましたが、コロナ禍の在宅勤務で時間ができたこともあり自分で設計して一から作ることとしました。

マイコン制御ボリューム製作を通して KiCAD による プリント基板設計、および、

廉価プリント基板製造を中国発注 することができるようになり、これらの技術・経験の蓄積によりXLRバランスプリアンプ v2は実現することが出来ました。

この中国製ボリュームへの不満が出発点であり、最大のプロジェクト推進のモチベーションとなっていました。

回路図

各コンポーネント(部品サブプロジェクト)それぞれの回路図を参照してください。

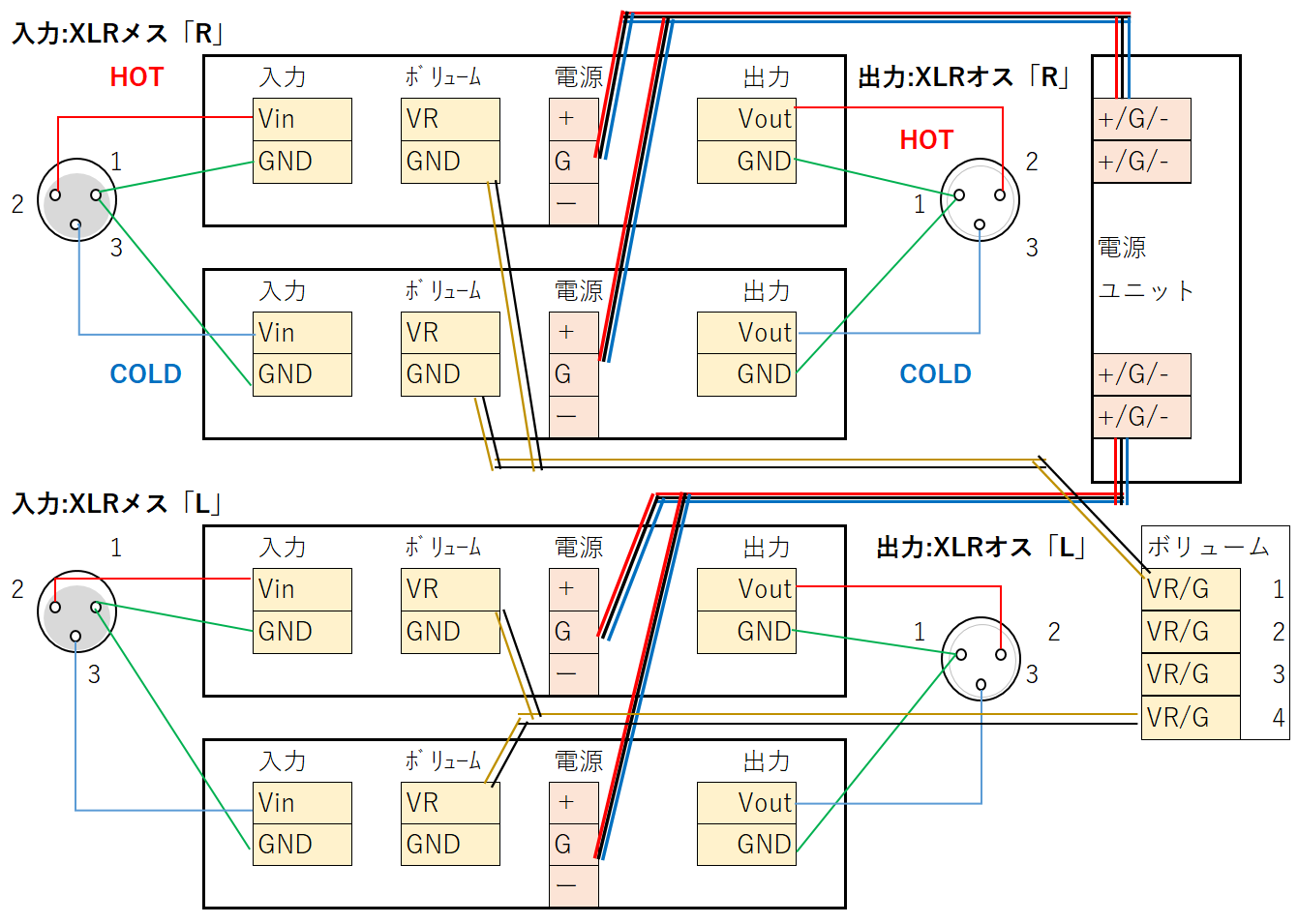

接続図

各コンポーネントの組合せ方について説明します。

プリアンプ基板(バランス2ch(4回路利用))

各コンポーネント部品は単体で動作確認テストを済ませておきます。

- プリアンプ基板「PRIAMP-W」

※ハイブリッドIC「SCCM」、入力バッファ「HBD(HBC)」 モジュールを搭載済

※PRIAMP-Wは「プリアンプ用途」で部品実装しておく - マイコン制御 ボリューム「Relay-AT2/制御基板」+「Relay-AT1/0.2W 抵抗基板」

プリアンプ基板の入力、出力にXLRコネクタを接続します。配線ケーブルはシールド線を使用します。

(図は入力側メス正面、出力側オス正面です。ハンダ付けは図の背面の想定)

ボリュームについてもシールド線を使って接続します。なおボリュームを絞った時に抵抗が最小値となるように繋ぎます(信号線が可変側)。

電源ユニット(±12V(±18V))を接続します。電源配線ケーブルは3本ツイスト線が望ましいです。

電源・その他

電源ユニットのみで先に動作確認を行っておきます。正常な電圧出力が確認できてからプリアンプ基板に接続するようにします。

- 低電圧電源「SSDRV PowerSupply2」

電源ユニットには電源トランス、インレット(電源ケーブル接続用)、およびヒューズを取り付けます。

なおマイコン制御ボリュームを使う場合はトランスから分岐させて電源接続します

(専用トランスを別途用意する案でも問題ありません)。

計測・テスト

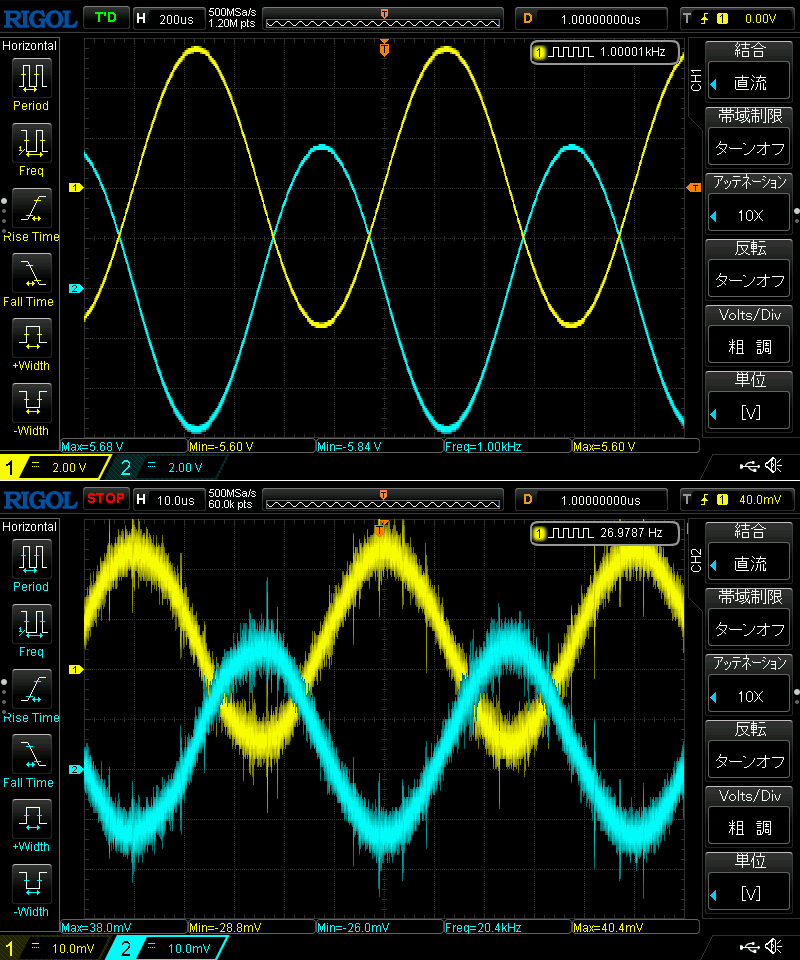

オシロスコープにて順次計測を行っていきます。

最初は入力0V(入力とGNDをショート)にて出力にオフセットが出ていないか安全性を順次確認します。

次にサイン波を入力して詳細確認を行います。バランスなので片方のチャンネル毎にHOT/COLDを計測します。

波形:上は、1kHzサイン波を入力したときのバランス出力(HOT/COLD)の状況です。

波形:下は、小音量(小信号)だと発振観測することがこれまでに数回あったため確認しています。

なお高い成分が乗っているようにも感じますが、近くのLED電灯ノイズだったり、ACアダプタ(スイッチング電源)のノイズだったり、

プローブ引き回し由来だったり、素人計測では色々拾ってしまうようです。難しいですね。

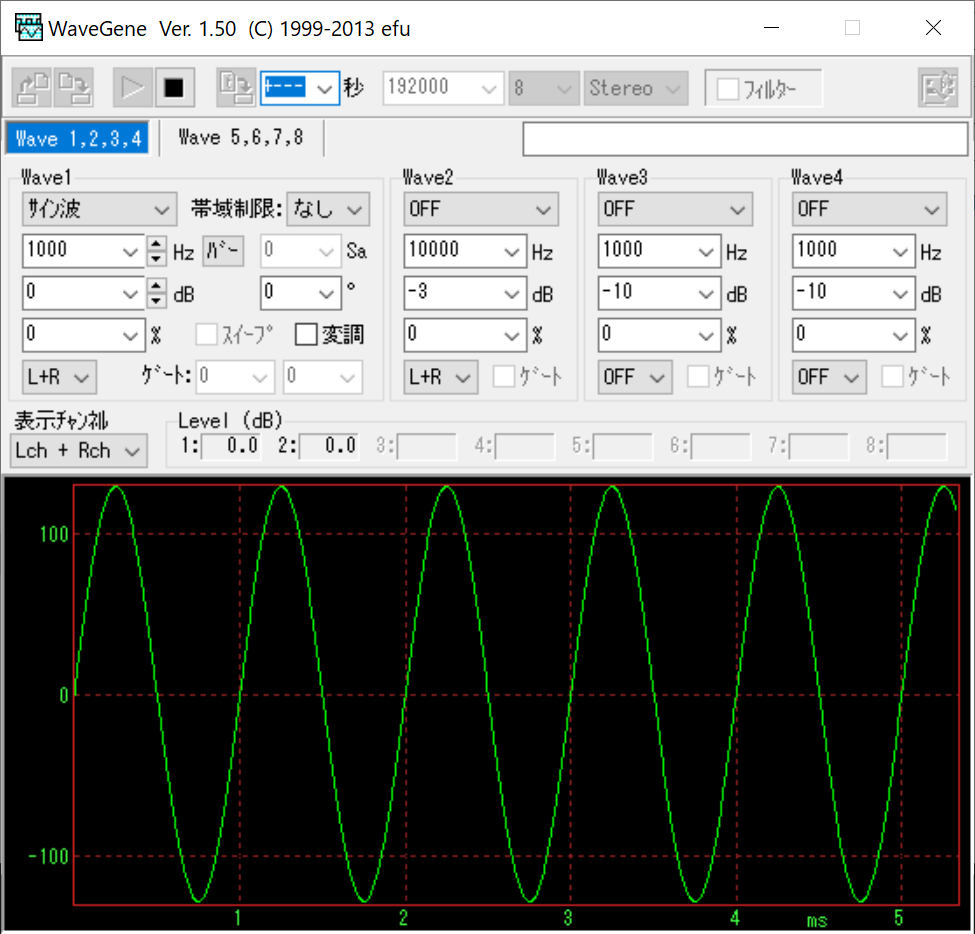

テスト入力信号のサイン波の発生にはPC用の信号発生ソフトを使っています。efuさん作の WaveGene というソフトなのですが、

現在はweb archiveでのみ辛うじてダウンロード可能となっています。

https://www.efu.jp.net/soft/wg/wg.html 【アーカイブ】

PCサウンド機能を使うことになるのですが、 きっちりテスト信号出すなら廉価品でいいのでDTM入門機とかのオーディオインターフェイスが良さそうです。

設計補足、部品補足、製造補足

- プリアンプの音量は、電圧電流変換抵抗(VI抵抗)および電流電圧変換抵抗(IV抵抗)の比で決まります。

音質を優先するならば抵抗値は小さい方が望ましいです。

ここで音量調整ボリュームに市販品(4連・10kΩ・Aカーブ品)を使うと音量調整範囲が狭い可能性があります(例:ボリューム位置9時で大音量とか)。 この場合とりあえずの対処法としては電圧電流変換抵抗(VI抵抗)を大きな値に変更するとボリューム調整範囲が広がり使い勝手が向上します。 - ボリュームも一般品(4連・10kΩ・Aカーブ)から、抵抗切り替え式アッテネータ「マイコン制御ボリューム」に交換すると音の透明感が出てきます。

普段使う音量でもハッとするような目が覚める音が出てくるようになると感動します。

個人的にはマイコン制御ボリュームは必須だと思っています。

なお市販の可変抵抗ボリューム(写真左)については製造途中の暫定版としてはアリです。 また従来のロータリースイッチでも4回路品(写真右、セイデン製)を特注する案もあります。 (なおセイデンに特注する場合、製品取扱の店舗に可否について確認するとよいと思います)

- 入力バッファ(HBC、HBD)、ハイブリッドIC (SCCM-LE、SCCM-UT) などいずれもモジュール毎に音の傾向が異なります。 音の精度を上げる方向に改善すると出音も明らかな向上があります。 元気がある前に出てくる音だったり、落ち着いてきっちり描写するような音だったり、ただしそれが好みの音か?は試してみないと分かりません。 モジュールを差し替えられるプリアンプ基板ということもあり、今後も改善を続けられるというのはメリットです。

- 音色の調整はなかなか難しいのですが比較的影響がある部分、 ①使用する抵抗(薄膜チップ抵抗、MELF抵抗など)、 ②使用するコンデンサ(固体電解コンデンサのメーカー変更)、 ③アイドリング量(プリアンプのオフセット調整の可変抵抗(100Ω ~ 500Ω))、 ④電源ユニットの平滑コンデンサ、⑤予備パタンへのコンデンサ追加(MLCCやフィルムコン) などで調整することになると思います。

- 音質影響がもっともある部品は電圧電流変換抵抗(VI抵抗)でして、

プリアンプ基板の表面実装抵抗RS0 (スルーホール部品ならRA0)になります。

ビシェイ金属箔抵抗(Vishay Precision Bulk Metal Foil)を奢ると効果あります。

表面実装ならVSMP(写真)、スルーホールならZ201やVSR(あるいはVAR)ですね。

これを使うと音に鮮烈な透明感が出るようになるのですが、この独特の透明感は高額な超高精度抵抗にしかなかなか出せない特徴だと思います。 ただし異様に高価であるためいきなり買い求めず通常の薄膜チップを数か月使って回路定数確定し(抵抗値を最終決定し)、 更なる音質向上をしたいときに交換するようなことをお勧めします。ちなみに更に交換するなら次はボリューム抵抗(IV抵抗)が候補になります。

- オシロスコープにて発振が見つかった場合、各コンポーネント記事記載のチェック箇所をそれぞれ確認するようにします。

感想・反省点・今後の課題

出音については解像度高くてスッキリとして見通しが良く、小音量でも音が痩せず、心地よいけど密度ある音が出ており気に入っていました。 長年の自作オーディオの経験、あるいはネット上の自作記事(主に部品比較しての音質評価)なども参考にして音を追い込んでおり 自分好みの音に仕上っていました。

プリアンプについて設計・製造するのは2種類目ということもあり、

不備や不満箇所の見直しを多数行い、最新回路技術への対応など数多くの改善を行っていました。

そういう意味ではXLRバランスプリアンプ自体には不満は無かったのですが、複数の電子工作プロジェクトにより自信が付き、

技術や経験の蓄積によりモノづくりの視野が広がったこともあり、さらに上を目指したくなりました。

長年心に強く思い続けた 自作ドライバ(静電型ヘッドホン用アンプ) をどうしても作ってみたくなりました。