![]() 記事作成中 Under construction

記事作成中 Under construction

プロジェクトについて

はじめに

本プロジェクトは、SATRI回路技術 を使ったXLRバランス入力専用の「 静電型ヘッドホン用アンプ 」について設計・製作します。 高電圧アンプの技術検証を目的としています。

必要となる部品(関連サブプロジェクト)

| 主要部品 | 数量 | 備考 |

|---|---|---|

| ハイブリッドIC | 4 | SCCM-UT または SCCM-LE ※本家 SATRI-IC もちろん可 |

| 入力バッファ (モジュール) | 4 | HBD、HBC、FBT、OPBC-A いずれか |

| マイコン制御 ボリューム (4ch) | 0~1 | Relay-AT2/PIC v2 + Relay-AT1/1.0W v3 ※普通のボリューム(アルプス or 東京光音、4連・50kΩ・Aカーブ)は定格電力を超えるので不可。 ロータリースイッチによる抵抗切替アッテネータであれば可 (定格電力1W)。 |

| 低電圧電源 (定電圧安定化電源) | 0~1 | SSDRV PowerSupply2 v2 ULNR または SSDRV PowerSupply2 ※正負安定化電源 ±12V ~ ±18V があればそちらでも可 |

| 高電圧アンプ 入力増幅段 | 4 | SSDRV INPUT2 |

| 高電圧アンプ 出力段 | 4 | SSDRV output Type-QGs または SSDRV output Type-QG |

| 高電圧電源+バイアス (定電圧安定化電源) |

0~1 | SSDRV PowerSupply1 + SSDRV PowerSupply3 ※正負安定化電源(±120V~±190V)、および バイアス(+400~580V)が用意できればそちらでも可。 部品は400V耐圧なのも多く、電源±200V以上は部品入手面などから実質実現困難だと思います。 |

背景・目的

本プロジェクトでは高音質な視聴環境整備の一環として、 簡易構成の STAX製イヤースピーカー ( コンデンサ型ヘッドフォン )向け 静電型ヘッドホン用アンプ 「自作ドライバ:SSDRV」を設計・試作します。 簡易構成とはXLRバランス入力のドライバ回路を4つの単純化したアンプ回路で構成するもので、 アンプ本体の (1)入力増幅段回路 および (2)出力段回路 、 (3)高電圧電源回路 、 (4)低電圧電源回路 、 (5)580Vバイアス回路 、 (6)ボリューム回路 から構成します。 全体的な作りやすさを優先しており基板サイズや部品点数では無駄が多いです。

もちろん既製品も大変素晴らしいと思っています。

STAX社の製品 SRM-T8000 + SR-009 ( 今ならSR-X9000 ) では躍動的で楽しく音楽を聞くことができるうえに

恐ろしく高音質であり頂点の音だと認識していますが、自分の好みからは若干ズレているとも思っていました。

やはりこれまで使っていた「 自作バランスプリアンプ + SRM-700S 」の組合せが最善と思っていましたし、

自作プリアンプだから何度も改善を重ねて追い込んだこともあり自分好みの音が出ていました。

自作バランスプリアンプに不満は無かったのですが、複数の電子工作プロジェクトによるプリント基板の設計・製造技術の習得もあり、

長年心に強く思い続けた自作ドライバをどうしても作ってみたくなりました。

方針

スタックス社の既存製品には無かった次の特徴を組み入れて、自分好みの音を追求して静電型ヘッドホン用アンプを設計することとします。

- SATRI回路 方式( サトリ回路 、 SATRIアンプ )

- SATRI回路方式のゲイン調整による音量調整

- SATRIバイアスサーボ回路 による高精度化(①V6.2バイアスサーボ、②V11.xバイアスサーボ)

- 最新出力素子 GaN-FET の準コンプリメンタリ回路

- 超高音質ボリューム (電子制御ボリューム(マイコン制御・抵抗切替式アッテネータ))

- 低電圧に加えて、高電圧も定電圧安定化電源回路

- 低ESR電解コンデンサ の多用

- 高耐圧の固体電解コンデンサ 使用 (ポリマー電解コン)

- 電源回路に 低ESR電解コンデンサ 使用 (電解液の電解コン)

- Rコア電源トランス (※SRM-300 など一部採用例あり)

とはいえ高電圧回路(180V ~ 580V)の設計経験・製造経験もなく、STAX社が注意喚起するメーカー保証外の使い方(後述)であり、 そもそも好みの音に仕上るかも不明です。まず「自作バランスプリアンプ + SRM-700S」と比較することとして、技術検証を兼ねて試作します。 また長期間における安全性検証も不可欠であり、当面は入門機イヤースピーカー STAX SR-202 (2024年5月からは STAX SR-X1 ) を使うこととします。(イヤースピーカーを破損させる可能性もあり、さすがに高級機は投入できません。)

なお開発対象がとても多いため、プロジェクトを複数のサブプロジェクトに分割しました。 静電型ヘッドホン用アンプはこれらのコンポーネントの組合せで実現しています。

- 高電圧アンプ:入力増幅段 「SSDRV INPUT」

- 高電圧アンプ:出力段 「SSDRV output TYPE-XX」

- 電源回路:低電圧・定電圧安定化電源 「SSDRV PowerSupply2」

- 電源回路:高電圧・定電圧安定化電源 「SSDRV PowerSupply1」

- 電源回路:バイアス電圧・高電圧整流平滑 「SSDRV PowerSupply3」

今回、高電圧回路の技術習得も目的としていますが、単独で進めることが出来たのはネット上の情報のお陰です。大変感謝しています。

世の中には自作STAXドライバ回路や設計製造過程をネット上に記事公開されている方が複数いらっしゃいますし、

海外にはSTAX社のドライバー回路の解析記事や解説記事もあり、部品選定やイヤースピーカの安全配慮技術etc

についても情報を仕入れることができました。

経過

2007年、静電型ヘッドホン用アンプについて検討しましたが、様々な面で勉強不足・技術力不足であり断念。

2023年1月元旦、

複数の電子工作プロジェクトにて習得したプリント基板設計・海外発注などの技術、最新の受動部品・半導体部品の採用、

ネット上の各種設計ノウハウを総動員したうえで、「簡素な回路」とすることで実現の目途がたちました。

2023年3月末にプリント基板発注(6種類)、2023年4月下旬から製造開始。

2023年5月、最初期の試作回路(SSDRV INPUT v1 + SSDRV output TYPE-CF)にて音出し成功。

後日、別出力段(SSDRV output Type-QG)でも音出し成功。

これを「静電型ヘッドホン用アンプ v1」と呼称します。

2023年7月、改善作業に着手。2023年7月 出力段 の見直し設計着手、2023年9月に改善出力段(SSDRV output Type-QGs)音出し成功。

2023年10月 入力増幅段 の見直し設計着手。

2024年2月、改善入力段(SSDRV INPUT2 + Relay-AT2/PIC + Relay-AT1/1.0W)音出し成功。

中身が全て入替ってしまったこともあり、これを「静電型ヘッドホン用アンプ v2」と呼称します。

2024年3月にGaN-FET保護回路を大幅強化。2024年10月に低電圧電源を更新(SSDRV PowerSupply2 v2 ULNR)。

2024年11月、静電型ヘッドホン用アンプ v2 運用終了して技術検証作業は終了。正直に言えばGaN運用断念しました。

留意点

- スタックス社から注意喚起がありました。

https://x.com/STAX1938/status/1645670602177658881

STAX製イヤースピーカーを故障させてしまうと修理を受けられなくなる可能性が高い状況です。 このこともあり私は自作アンプを推奨しておりません。

- 動作検証で使用した静電型ヘッドホンは STAX SR-202 と STAX SR-X1 です。 なおスタックス製のイヤースピーカー上位機種、および、海外の コンデンサ型ヘッドフォン は未検証です。 そのため自作アンプで鳴らせるか・壊さないか等は分かりません。

- SATRI回路技術を用いた無帰還アンプです。ただしDCサーボ回路やバイアスサーボ回路を使用しています。

- 製作にはオシロスコープが必要です。 詳細は「工具について」にまとめました。

- 高電圧180V~580Vの電子工作はもちろん人生初です。

感電事故を起こさないように細心の注意を払う必要があります。

- 業務用の電気絶縁手袋を用意(直流600V以上)

- 通電中の回路接触は控える。計測用プローブもむやみに動かさずショート事故を防止

- 事前に作業段取りを検討して作業メモを作り、メモに従い作業を行う(基本動作)

- それでもトラブルは起きており設計不備にてGaN-FETは2回損傷させています。それとは別に作業ミスで2回飛ばしています。

高価な半導体素子が飛ぶだけではなく、周辺回路を道連れにするため基板自体を作り直すことが数回発生しました。

幸か不幸か、設計方針に助けられたことがありました。

- XLRバランス 4回路を別々に基板で作成しており被害が1/4で済む。

- 基板を「主要部品モジュール」数個、「入力増幅段基板(上段基板)」、「出力段基板(下段基板)」と分けていたので、 場合により基板損傷被害が1/8で済んだこともあり。

- また「上基板のみ改善」「下基板のみ改善」とすると安定稼働実績があるうえで色々試行錯誤できるので、 改善設計が捗ったというのもプロジェクトのモチベーション維持につながりました。

- GaN-FETが飛ぶと大変落ち込みますが、

とはいえ飛ばないように安全策は色々考えました。

- 電源ケーブル圧着が外れて損傷したことがあり、 圧着工具でしっかり付けるよう注意しつつ、電源コネクタはリスク低減でハンダ付け併用検討。

- 熱暴走の可能性を考慮して、アイドリング・放熱については数段階調整可能なように設計。部品定数も交換前提で複数用意。

- 保護回路の検討。 GaN-FETの過電流保護は難しいようですが、それでも過電圧保護とかサージ保護とかできることは複数あります。後述。

- 写真は損傷させてしまった基板、および、半導体です。

固体電解コンデンサ250V品も、GaN-FETもとても高価なので金額的な損失に加えて、修理あるいは基板作り直しの時間も相当かかりました。 難しいですが、出来るだけ原因追及して、出来るだけ再発防止するよう心掛けるようにしています。

ただ高電圧側が故障すると複数部品に影響がおよび、素子が中途半端に壊れることも多くてほぼ修理できていません。 部品を片っ端から取り換えるくらいなら基板再作成したほうが早く確実というのが得られた教訓でした。

- 固体電解コンデンサを多用しているので本領発揮まで数十時間の通電が必要です。 部品メーカー(旧:佐賀三洋工業、現:パナソニックインダストリー社)の技術資料にも ハンダ付け後に本領発揮するまで100時間程度必要というような記載があります。

- 回路定数を見直すこともあります。最初から高額部品などは投入しない方が良いと思います。 暫く使ってみて使い勝手なども評価して、そのうえで音の傾向をみて部品交換することを推奨します。

静電型ヘッドホン用アンプ v2

写真

静電型ヘッドホン用アンプ v2 全体の写真です。

写真左は静電型ヘッドホン用アンプ全体を上から撮っています。

ベニヤ板にプリント基板をねじ止めしたバラック状態なのですが、このまま1年超運用しています。

普段の利用時(通電時)は、上にカバーをかけて感電防止およびホコリが溜まらないようにしています。

なおアルミ板の下に中型ヒートシンクを取り付けています。

棚上げしている改善箇所は複数ありまだまだ収束しそうにないため、もうしばらくはこのままの運用が続きそうです。

写真右は電源回路の拡大です。Rコアトランスと高電圧電源・低電圧電源プリント基板から構成されています。

低ESR電解コンデンサが林立していますが、基板サイズに余裕があればもう少し追加して静電容量に余裕を持たせたかった所です。

写真左は(静電型ヘッドホン用アンプ)高電圧アンプ回路の斜俯瞰です。L/RのHOT/COLD合計で4回路必要となります。

プリント基板が上下・4回路に分かれているため、

部品共用化ができず部品点数が増えて部品費用がかかりますし、基板面積も広くなってしまいます。

しかし単体で動作検証ができたり、修理の時に1/4(1/8)で済んだりと、試行錯誤しながら設計・検証を進める上では助かった面も多かったです。

写真右は人柱ヘッドホンです。流石に高級モデルは投入できないので STAX SR-202、

最近では新製品 SR-X1 などの廉価エントリモデルを利用しています。

この廉価モデルは解像度の面では物足りませんが、耳当たりがいい音が出るというメリットはあり聴き疲れしない音はながら作業用に向いていたりします。

設計・製造した主要コンポーネントです。

写真左は高電圧アンプ(上段:入力増幅段、下段:出力段)1回路分の基板です。

写真右はマイコン制御ボリューム(4ch版)です。基板3段重ねとなっており、

下から制御基板(Relay-AT2/PIC)、ボリューム子基板(Relay-AT1/1.0W)×2枚という構成です。

子基板は(プリアンプ以外に)高電圧アンプの電流電圧変換抵抗(IV抵抗)としても利用出るように

定格1Wの大きな抵抗を使えるように再設計したプリント基板を利用しています。

今回は Vishay社 MELF抵抗 1W品を使っていますが、

SMM0207・MMB0207 だけでは定数揃わず一部は SMM0204 を2個並列(※0.8W)として必要な定数を用意しています。

回路図

各コンポーネント(部品サブプロジェクト)それぞれの回路図を参照してください。

接続図

各コンポーネントの組合せ方について説明します。

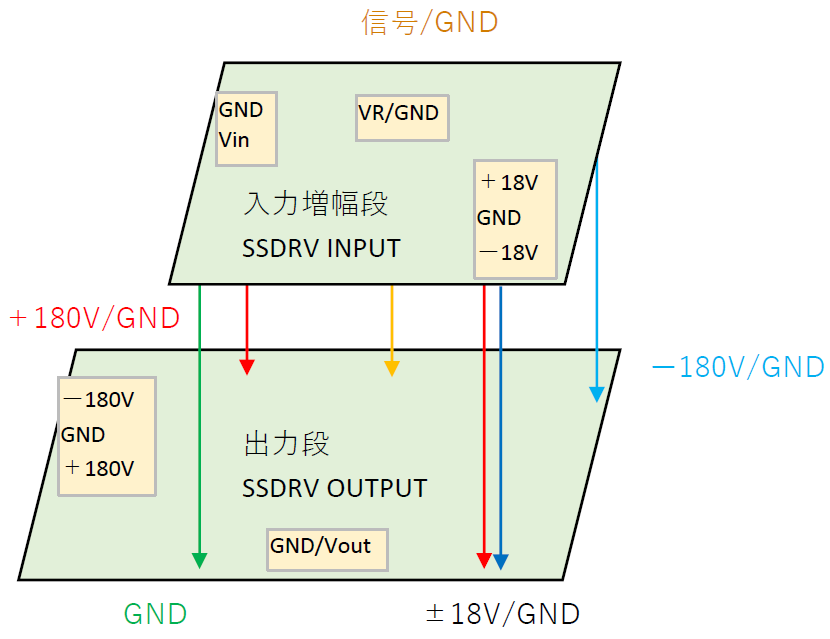

上下基板について(入力増幅段・出力段)

SSDRV input(入力増幅段)と SSDRV output(出力段)は積み重ねて利用します。 基板サイズをコンパクトにする目的に加えて、モジュール化することで上半分・下半分だけ入れ替えることができ、部分的な改善作業がとても捗りました。 また基板損傷したときも半分を作り直すことで復旧したことも数回あり助かりました。

2024年7月時点、入力増幅段 SSDRV INPUT のプリント基板は2種類、 出力段 SSDRV output のプリント基板は3種類 設計していますが どの組合せでも動作します。

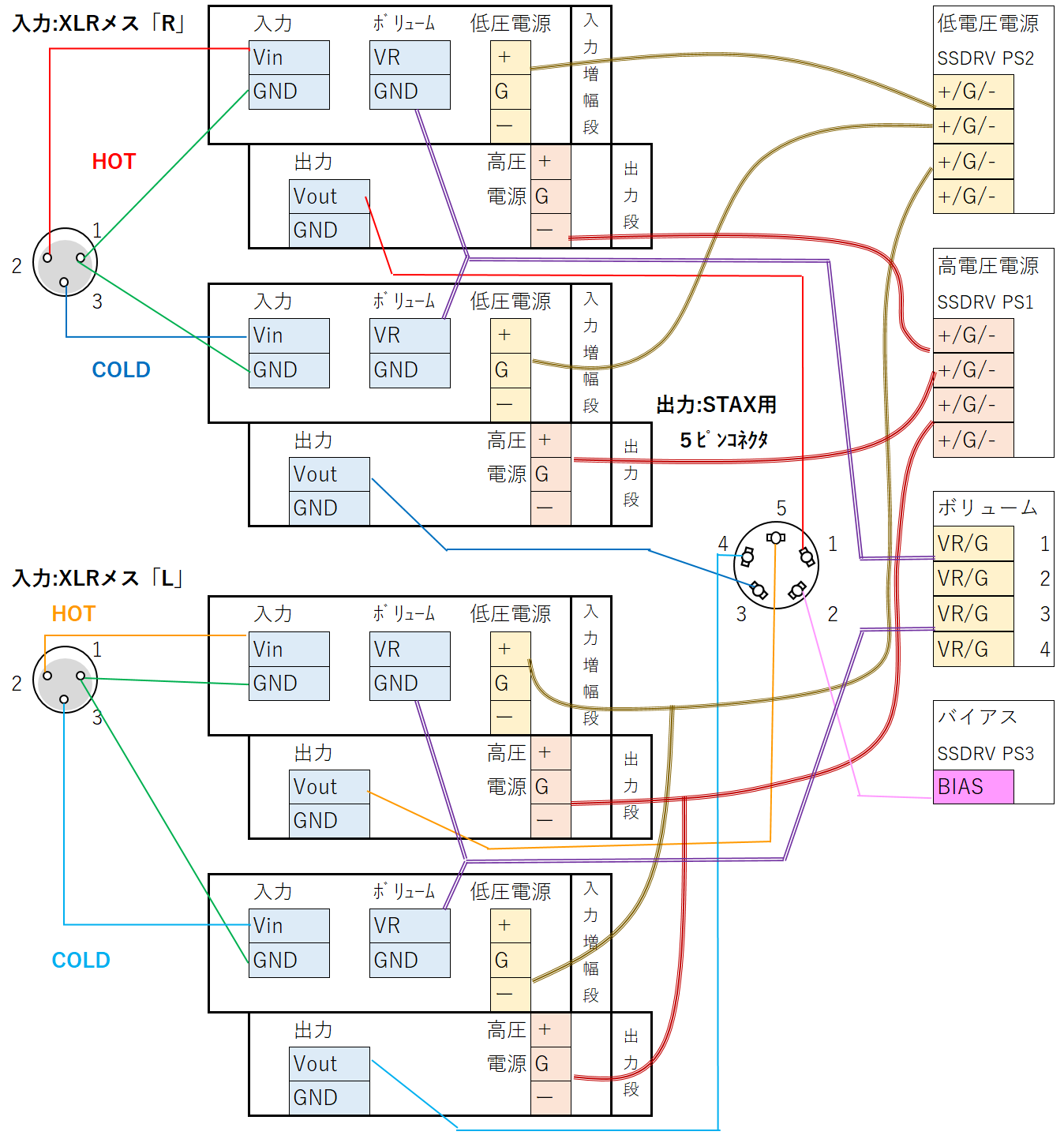

高電圧アンプ基板(バランス2ch(4回路利用))

各コンポーネント部品は単体で動作確認テストを済ませておきます。

- 高電圧アンプ:入力増幅段 「SSDRV INPUT」+出力段 「SSDRV output」

※ハイブリッドIC「SCCM」、入力バッファ「HBD(HBC)」 モジュールを搭載済 - マイコン制御 ボリューム「Relay-AT2/制御基板」+「Relay-AT1/1.0W 抵抗基板」

入力のXLR端子についてシールド線を使って配線します(図はXLRメス正面、ハンダ付けは図の背面の想定)。

マイコン制御ボリュームについてもシールド線(高耐圧品)を使って接続します。

出力の「5ピンPROバイアス用コネクター」もシールド線(高耐圧品)を使います(図は5ピン正面、ハンダ付けは図の背面の想定)。

電源ユニットからの電源配線についても3本ツイスト線(高耐圧品)を使って配線します。

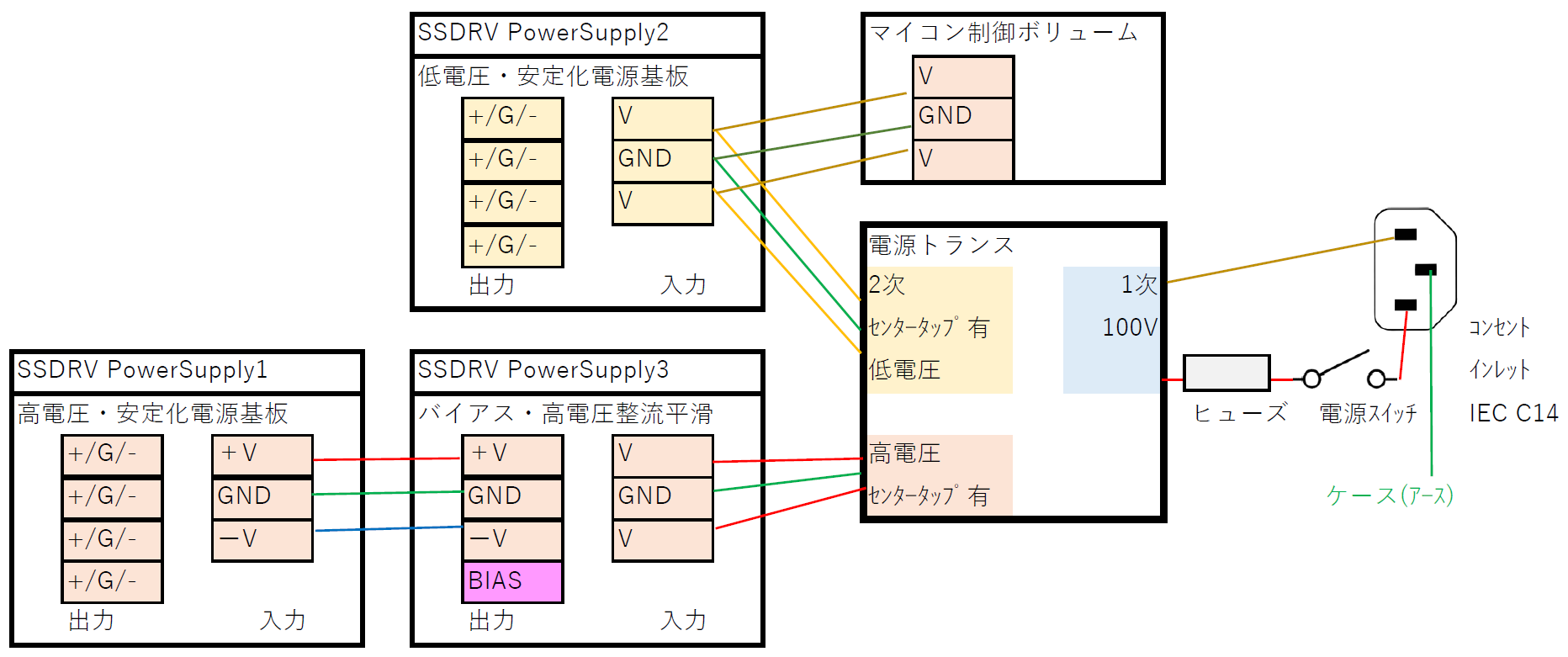

電源・他

電源ユニットのみで先に動作確認を行っておきます。正常な電圧出力が確認できてから高電圧アンプ基板に接続するようにします。

- 低電圧電源「SSDRV PowerSupply2」

- 高電圧電源「SSDRV PowerSupply1」 + バイアス・整流平滑「SSDRV PowerSupply3」

電源ユニットには電源トランス、インレット(電源ケーブル接続用)、およびヒューズを取り付けます。電源配線は3本ツイスト線(高耐圧品)を使います。 マイコン制御ボリュームもトランスから分岐させて電源接続します。

計測・テスト

オシロスコープの高電圧プローブにて順次計測を行っていきます。

正常動作して安全性が確認できるまでイヤースピーカーは絶対に接続しないようにします!!

また回路を変更した場合は、面倒ですがイヤースピーカーを取り外してオシロスコープで毎回正常動作を先に確認するようにします。

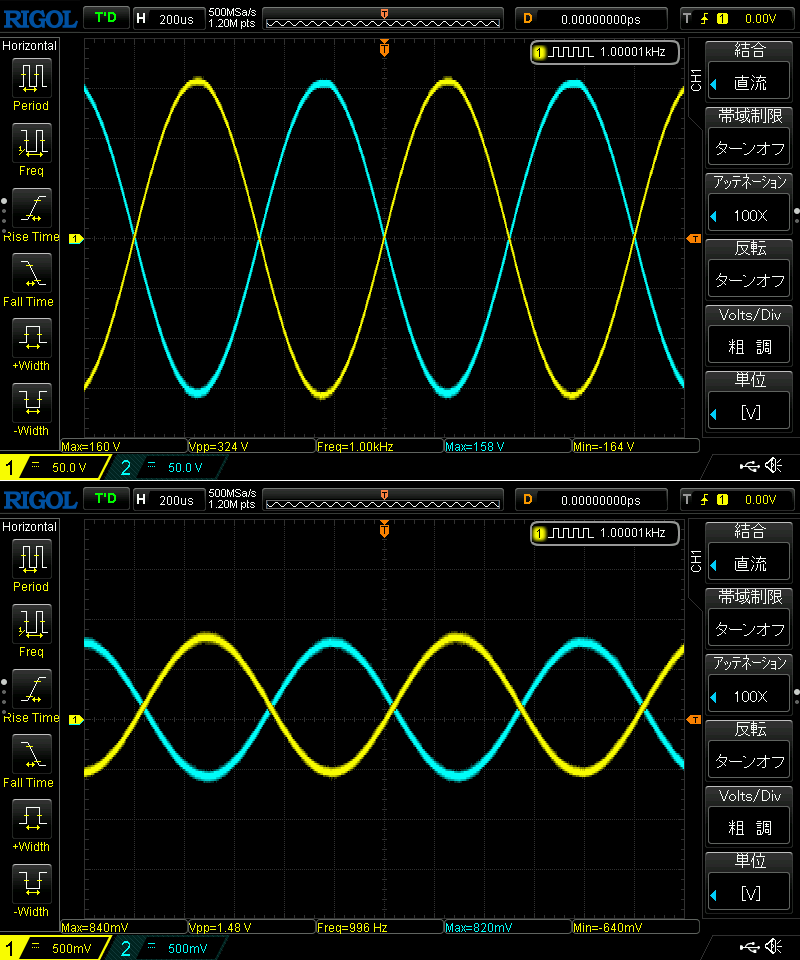

波形:左上および波形:左下は、XLRバランス入力のHOT/COLDについて2基板の出力をそれぞれ計測したときのものです。

信号電圧の振幅が ±160V ~ ±0.8V となっており静電型ヘッドホン用アンプのならではの信号波形だと思います。

ここで小信号だと発振観測することがこれまでに数回あったため確認をしています。

なおバイアスサーボ回路により出力オフセット電圧は常に抑えられています。

波形:右上は、ボリュームを更に上げて出力サイン波がクリップした様子です。

使用した半導体の多くが400V耐圧品ということで電源電圧は±180V以下で設計しており仕方ありませんが、

とはいえ±50Vも出せばウルサイ位なので実用上は問題無いと思っています。

なお小音量ソース(機器・音源)があるのでゲイン(電流電圧変換抵抗(IV抵抗))は十分な値を考慮しておく必要があります。

波形:右下は音楽信号を入力した例でしてHOT/COLDにて出力できています。

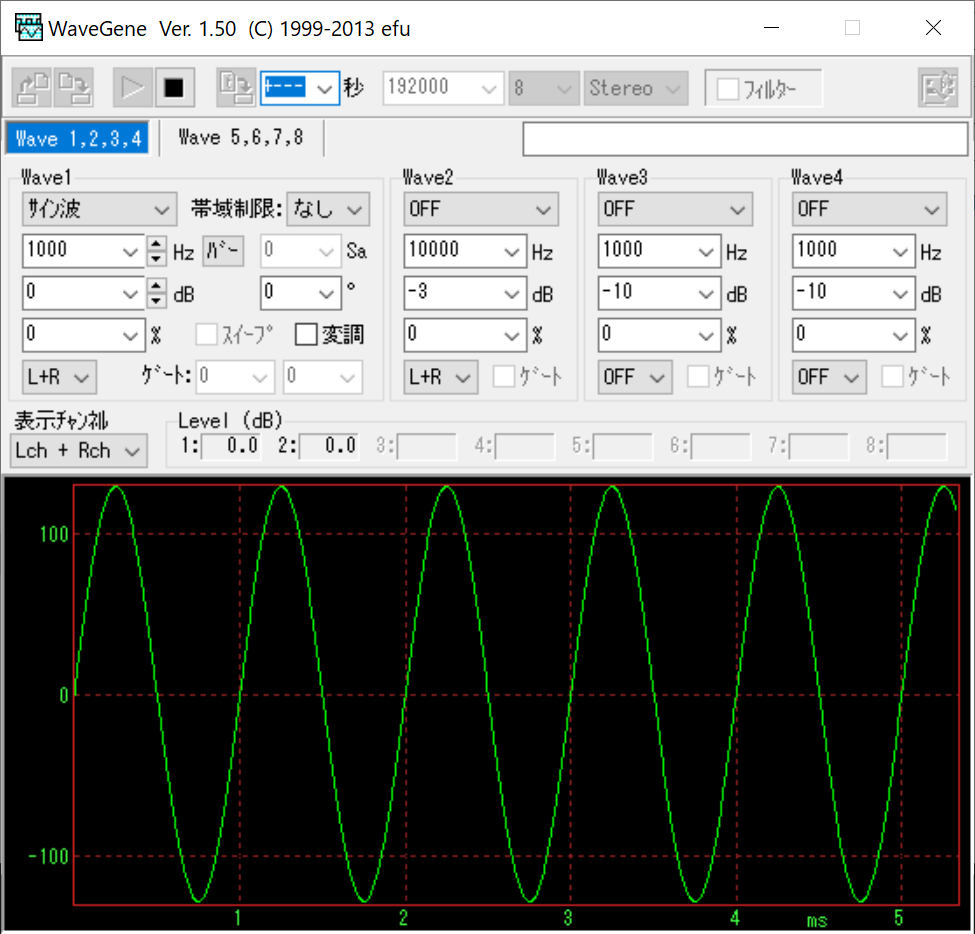

テスト入力信号のサイン波の発生にはPC用の信号発生ソフトを使っています。efuさん作の WaveGene というソフトなのですが、

現在はweb archiveでのみ辛うじてダウンロード可能となっています。

https://www.efu.jp.net/soft/wg/wg.html 【アーカイブ】

PCサウンド機能を使うことになるのですが、 きっちりテスト信号出すなら廉価品でいいのでDTM入門機とかのオーディオインターフェイスが良さそうです。

なお熱暴走しないようキッチリ放熱が出来ているか?も確認が必要です。数時間放っておいて長時間利用で問題無いかも確認します。

ヒートシンクが長時間触っていられない温度だと経験上危ないです。

出力段のバイアスを下げるか、放熱板を大きくする必要があります(またはファンで常時空冷)。

部品補足

静電型ヘッドホン用アンプはこの部品があったから実現できた!というものが複数あります。

5ピンPROバイアス用コネクター

STAX製イヤースピーカー を接続するためには1個は必要となる部品です。

黒は純正品でして、かなり昔にスタックス社から直接購入しました。

当時はユーザー1人1回限り購入出来たのですが、今でも購入できるかは不明です

(まあ最後の手段としては中古品ドライバーから取り出す等ですかね)。

白は互換コネクタで、とある方から譲っていただいた逸品です。

なお現在ネットを探すと互換コネクタを販売している海外ショップもあるようですが日本から購入できるかは不明です。

GaN-FET (ガリウムナイトライド)

写真右は transphorm社 のカスコード型 GaN FET( Si-MOSFET & GaN-HEMT )の TP65H150G4PS です。

音の評判が良い最新世代の半導体素子を試してみたい!と強く思っており、素子ありきで設計着手しています。

TO-247・TO-220パッケージ品のGaN半導体はとても高価ですが、その中では比較的安価なものです。高電圧アンプの出力段の素子として使用しています。

なおネットの噂通り、アナログアンプ用途だと壊れやすい素子だと痛感しまして必要量の2倍以上購入しました。

(値段なら表面実装カスコード品 TP65H480G4JSG などが安いのですが、

放熱含めた上手い実装方法が思いつきませんでした。恐らく スタックス社 の SRM-700S や SRM-T8000 の 2sc6127 のように、

サーマルビア多数配置したGaN-FET搭載サブ基板を、絶縁放熱シート 挟んでヒートシンクに取り付ける等になるのだとは思いますが)

写真左は Wolfspeed社(旧CREE社)の SiC-SBD です。

高電圧電源・低電圧電源の整流回路用です。音の評判もいいようなので折角なので奮発して使ってみました。

Rコアトランス

静電型ヘッドホン用アンプは高電圧・低電圧必要なこともありトランスは特注になります。

トランス特注するならEIコアよりは断然Rコアです。

個人向けにも応じてくれる フェニックス社 さんに今回もお願いしました。

低背コンパクトなのも助かります。

固体電解コンデンサ(ポリマー)、低ESR電解コンデンサ(電解液)

写真左は KEMET社 の A759シリーズ 250V 高耐圧の低ESR固体電解コンデンサ です。

SATRI回路では固体電解コンデンサが必須であり高電圧回路にも必要となりますが、

当初は 100V耐圧 ポリマー固体電解コンデンサ に ブリーダ抵抗 を組み合わせて200V耐圧品を用意する予定でした。

これのお陰でコンパクトに安全に設計することが可能となりました。

写真右は スイッチング電源向けの低ESR電解コンデンサ です。250Vなどの高耐圧品は縮小傾向ではあるものの複数種類あります。

ニチコン社では高耐圧・低ESR品について比較的ラインナップが充実しており、

(ネット上のコンデンサ比較記事で)音質評判がよかったものを中心に選定しました。

配線ケーブル

信号配線用のシールド線、電源配線ケーブル用の3本ツイスト線などかなりの本数が必要となります。

高電圧アンプは電源電圧や信号電圧が高いこともありケーブル定格にも注意する必要があります。

試行錯誤で設計を進めることもあり、取付取外し容易なコネクタを付けています。

ケーブル先端に端子圧着するのも結構大変なので圧着工具を買いましたが作業効率雲泥でした。買ってよかったです。

ただコネクタ抜き差しを繰り返して動作検証をしているとき、電源ケーブルが圧着端子から抜けたことが1度あり半導体損傷してしまいました。

高電圧については圧着後に軽くハンダ付けして抜け対策するようにしました。

4連ボリューム【未使用】

写真右は特注した セイデン製ロータリースイッチ、23接点4回路 品です。

これであれば 静電型ヘッドホン用アンプ の 電流電圧変換抵抗(IV抵抗)向けに使用できるボリュームを構成することができます。

しかし定格電力1.0W版の マイコン制御ボリューム を作ることができたため出番は無くなりました。

写真左はアルプス製の4連ボリュームですが、これを使うと小音量以外は定格オーバーで抵抗体が損傷するので使用禁止です。

どちらも出番がなくなってしまいました。

設計補足、製造補足

- 静電型ヘッドホン用アンプの音量は、電圧電流変換抵抗(VI抵抗)および電流電圧変換抵抗(IV抵抗)の比で決まります。

音質を優先するならば抵抗値は小さい方が望ましいですが、静電型ヘッドホン用途には十分なゲインが必要です。

音が小さい接続機器(音ソース)、あるいは音が小さいコンテンツもあるため、常時使う範囲がボリューム左半分位になるように調整しておいた方が無難です。 - ボリュームの電流電圧変換抵抗(IV抵抗)については固定抵抗 25k~50kΩ 位までを想定していますが、

電源電圧±180Vとして許容損失1Wの抵抗が必要になります。

通電直後はどちらかといえば固めの音でして、その後のエージングにかなり時間もかかった印象がありますが、 1か月もすれば落ち着いた解像感ある音が出るようになりました。 - 音色の調整はなかなか難しいのですが、比較的影響がある部分、 ①使用する抵抗(薄膜チップ抵抗、MELF抵抗など)、 ②使用する電解コンデンサ(電解コンデンサの品種やメーカー変更、特に電源平滑用)、 ③アイドリング量(入力バッファのオフセット調整抵抗(100~500Ω)、MOS-FETバッファ、出力GaN-FETなど)、 ④予備パタンへのコンデンサ追加(MLCCやフィルムコン) などで調整することになると思います。

- オシロスコープにて発振が見つかった場合、各コンポーネント記事記載のチェック箇所をそれぞれ確認するようにします。

感想・反省点・今後の課題

改善を1年以上重ね続けていますが、まだまだ進歩を続けておりどこまで音質向上できるのか天井が見えない状況です。

GaN-FET ならではの魅惑の音とでもいいますか、魔性の音と言うのは大げさかもですが、

柔らかく温かみある音っぽく感じるも解像度高めの中高域は透明感ある独特の音がしまして、

心地よくてずっと聴いていたくなります。

これまで何度も検討重ねて試作していたものの、一度作ってみるとこうした方が良かったという反省点が複数思い浮かびます。

その問題解決のためにネット上の技術資料を漁さると更なる改善アイデアが複数見つかります。

1年前とはアンプの中身もすっかり入替って「テセウスの船」状態ですがまだまだ収束しそうにありません。

今後の課題も多数ありもうしばらくは改善検討を続けて行きたいと考えています。

そういう状態なので放熱およびケース収容は諦めて棚上げしています。

なおケース設計については国内のネット注文の板金加工にお願いするか、あるいは、海外の廉価ケース輸入などを検討しています。

マイコン制御ボリュームについて、改善版のボリューム子基板「Relay-AT1/1.0W v3.2」は問題ありません。

しかし以前のボリューム子基板「Relay-AT1/1.0W v3.0」を使うとアンプ電源オフのときにリレーが一斉にオフとなり、

電流電圧変換抵抗が瞬間的に回路オープンとなり

大きなポップノイズが発生していました。運用回避としてボリュームを絞って電源切っていました。

(※1bit目はリレーオフで最小抵抗に繋がるので、絞ればポップノイズは防げる状況)

対策版では全抵抗をリレーオフで抵抗を繋ぐようにしており、電源オフでも抵抗がつながったままであり回路オープンを防ぎ、ポップノイズも防ぐことができています。

設計ミスでした、猛省。静電型ヘッドホン用アンプでは高電圧・低電圧と分かれていることもあり問題顕在化したようです。

プロジェクト終了

2024年11月下旬、静電型ヘッドホン用アンプの運用終了して技術検証作業は終了しました。

正直に言えばGaN運用断念しました。素人の自分にはGaN-FETアナログアンプの安定稼働は無理だったようです。

出力段「SSDRV output Type-QGs」は14ヶ月目で再破損しました (「SSDRV output Type-QG」含めると18ヶ月のGaN運用)。 新しい保護回路も効果不十分だったのかもしれませんし他の要因かもしれません。 故障基板を再作成せず断念するのは、故障の原因究明をすることが出来ず再破損否定できない為です。

失敗は成功の母、とはいえ稚拙な初期設計に基づいた複雑基板というのは再製作作業も結構大変なこともあり、

このプロジェクトは終了することとして新たなプロジェクトを始めたいと思います。

自作ドライバは諦めていません。基板の大幅簡素化、サーボ等もモジュール化による再利用推進、そして出力段の半導体素子から再検討することにします。